コマンドの起動方法: [設定] [モデル設定]

[モデル設定] [パラメーター]

[パラメーター] [高度]

[高度] [平衡]タブおよび[時間ステップ]タブ

[平衡]タブおよび[時間ステップ]タブ

このページの情報は、特に記載がない限り、次の解析タイプに適用されます。

メカニカル イベント シミュレーション(MES)

非線形材料による静解析

Riks 解析

収束判定基準

解析の各時間ステップにおいて、プロセッサは解に収束するために反復を実行します。[平衡]タブの[反復回数の最大値]フィールドに指定した回数の反復が実行されると、時間ステップが半分に短縮され、反復処理が再び開始します。[自動]チェック ボックスをオンにした場合は、モデルの他の設定に基づいて反復回数が設定されます。(モデルに接触がない場合の反復回数は 15、接触がある場合は 30 になります。)

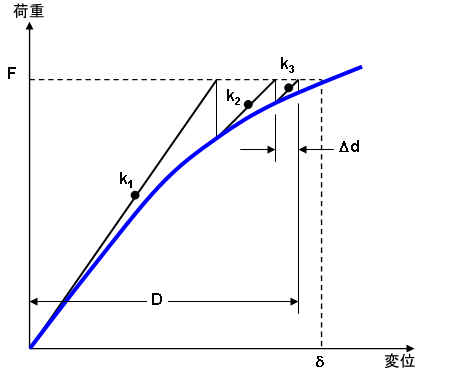

解の収束は、変位とエネルギーという 2 つの結果に基づいて行われます。エネルギーは、変位と力の許容誤差の積です。これは[収束判定基準]ドロップダウン ボックスで選択します。収束は、[変位許容誤差]および[力許容誤差]の各フィールドに指定した値と比較されます。(図 1 を見てください。)変位許容誤差はユーザが指定できますが、[自動]チェック ボックスをオンにして、モデルの他の設定に基づき自動的に設定されるようにすることも可能です。(接触がある場合は 0.005、接触がない場合は 0.0001 になります。)

|

|

| 図 1: 収束許容誤差 |

|

青の曲線は、モデルの理論剛性(荷重/変位)を示しています。入力した力 F に対して適当にとった変位を δ とします。非線形解析では、多数の反復が実行されて曲線に沿った剛性が計算されます(k 1 、k2、k 3 、)。解に収束するのは、全変位 D に対する最後の反復における変位(Δd)が収束許容誤差よりも小さくなったとき(Δd/D < 許容誤差)であると考えられます。 |

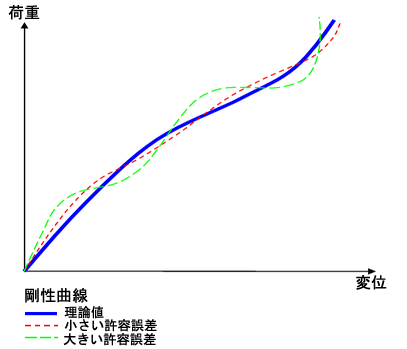

動的効果が大きい解析では、許容誤差をより小さくする必要があります。(動的効果が大きい解析では、剛性/質量の平方根に比例する、要素の波動伝播を捕捉するために、時間ステップを十分に小さくすることも必要です。)荷重が単純な解析では、10 % ~ 20 % の精度で十分な場合は許容誤差を大きくすることも可能です。図 2 を見てください。すべての FEA と同様に、許容誤差の大きさを定めるためには、さまざまな許容誤差を使って解析を何度か実行することが必要になる場合もあります。

|

| 図 2: 許容誤差の大きさが解に与える影響を示した図表 |

変位を収束の基準とする場合、収束に使用できる方法は 3 種類あります。これらは、[に基づく収束]ドロップダウン ボックスで選択します。[全変位]オプションを選択すると、収束には初期の解析の結果が使用されます。解析に大規模運動が含まれる場合、この方法を使用すると許容誤差の基準は相対的に緩和されます。この収束方法を使用するときは、変位の許容誤差を低く(1e-6 ~ 1e-15)設定する必要があります。[直前の時間ステップ以後の変位]オプションを選択すると、収束には最後の時間ステップの結果が使用されます。この方法は、時間ステップが相対的に小さく、非常に正確な解析が行われます。この方法が既定であり、大規模運動が含まれる解析に適しています。この方法の変位の許容誤差は 1e-3 ~ 1e-5 程度に設定することができます。[最初の反復の変位]オプションを選択した場合は、現行の時間ステップの最初の反復の結果が収束に使用されます。これは、[直前の時間ステップ以後の変位]よりも控えめな方法ですが、各ステップでの反復が少なくとも 2 回必要であり、そのため解析の実行時間が増加します。

収束許容誤差を緩和する

解析の時間ステップが著しく減少(ログ ファイルの L 列が増加)していった場合、解析の収束が困難になります。収束が困難な状態が一時的な効果であれば、収束許容誤差を大きくしてモデルが収束できるようにし、次の時間ステップを続けることも可能です。(このようにしないと、解析の時間ステップが減少し続けて、解析が収束しない状態になる可能性があります。)こうした動作は、[時間ステップ]タブの[収束許容誤差の緩和を有効化]コントロールで設定できます。

[収束許容誤差の緩和を有効化]をオンにすると、自動時間ステップ レベル(ログ ファイルの L 列)が[AutoTM レベル]フィールドに入力した値の倍数単位で減少するごとに、収束許容誤差([平衡]タブで入力する変位許容誤差または力許容誤差)に[緩和係数]に入力した値が乗算されます。たとえば、次の値を入力したとします。

|

変位許容誤差 |

= 1E-4 |

|

AutoTM レベル |

= 6 |

|

緩和係数 |

= 5 |

このとき、時間ステップ レベルが設定値に達すると、解析中は次の収束許容誤差が使用されます。

| AutoTM レベル(L) | 収束許容誤差 |

|

1 ~ 6 |

1E-4 |

|

7 ~ 12 |

(1E-4)*5 = 5E-4 |

|

13 ~ 18 |

(5E-4)*5 = 2.5E-3 |

|

19 |

(2.5E-3)*5 = 1.25E-2 |

|

20 |

自動時間ステップの上限。解析は停止します。 |

解析実行中のログ ファイルおよび収束については、「解析の設定と実行」>「解析を実行する」>「非線形解析を実行する」も参照してください。

- 収束許容誤差を大きくすることにより、結果の精度に影響することがあります。使い方が不適切だと、不正確で誤った結果が出される可能性があります。[収束許容誤差の緩和を有効化]オプションは、履歴依存型または経路依存型の解析にはお勧めできません。

- たとえば、サーフェス間接触がある衝突解析では、接触部が非接触から接触に遷移する瞬間を見つけるために時間ステップが減少することがよくありますが、これは必ずしも収束の問題に起因するものではありません。つまり、最大応力が発生しそうな瞬間に収束許容誤差を緩和すると、結果に対し不要な影響を及ぼす可能性があります。

剛性計算

解析の実行中に、剛性マトリックスが再計算されるようにすることができます。[平衡]タブで次の入力を使用して、再計算の頻度を制御できます。

- [時間ステップあたりの剛性許容更新回数]: この入力は、複合ニュートン法を使用している場合、または[時間ステップ]タブで一定の時間ステップ サイズを設定する場合にのみ使用します。ここでは、各時間ステップに対し剛性マトリックスが再計算される頻度を指定します。各時間ステップにおける剛性変化が小さい場合は、反復ごとに剛性マトリックスを再計算すると、解析計算に余計な時間がかかる可能性があります。こうした状況では、時間ステップ中の剛性マトリックスの再計算を 2 ~ 3 回程度にして、(必要な場合は)反復の実行回数が増えるようにした方が、早く収束する場合があります。修正ニュートン法を使用している場合、プロセッサはこの入力を無視して値 1 を使用します。完全ニュートン法を使用している場合、プロセッサはこの入力を無視して[反復回数の最大値]と同じ値を使用します。

- [各時間ステップ内での、マトリックス更新間隔]: この入力は、複合ニュートン法を使用する場合にのみ使用します。ここでは、マトリックスが再計算される頻度を指定します。値 1 を指定すると反復 1 回ごとにマトリックスが更新され、値 2 を指定すると 2 回に 1 回の割合で更新されます。以降の値を指定した場合も同様です。

- [各インターバルの剛性更新回数の最大値]: 一連の平衡反復がインターバルになります。

- [剛性マトリックス更新間の時間ステップ数]:

- [反復間の時間ステップ数]: 解に収束するまで反復するときの時間ステップの数です。値を 1 を指定すると、各時間ステップで収束するまで反復が実行され、値 2 を指定すると、2 つの時間ステップで収束するまで反復が実行されます。以降の値を指定した場合も同様です。収束するまで反復するということは、時間ステップの数が多い方が結果的に解析時間は早くなります。ただしその反面、反復しない時間ステップでは解から逸脱する可能性があります。 ヒント: 状況によっては、解析が時間 0 で収束するのは困難です。[反復間の時間ステップ数]を 2 に設定すると、最初の時間ステップでの反復がスキップされ、2 番目の時間ステップで反復が実行されるようになります。こうすることで、解析開始時の不安定性を回避し、2 番目の時間ステップで正常な状態に戻ることが可能です。当然のことながら、反復をスキップすることにより誤った解に収束していないかどうか、結果を確認してください。