膜要素は 3D 空間に形成される 3 節点要素または 4 節点要素です。膜要素は、テントや簡易ベッドなどの布のようなモデル オブジェクトやスポーツ スタジアムの屋根などの構造に使用します。この場合、膜要素はモーメント荷重を支持または伝達しません。

膜要素は、厚さ方向の垂直応力を生じない厚さに指定したソリッドをモデル化します。構造的関係は、厚さ方向に垂直な応力が 0 になるように修正されます。要素を定義するライン間の最も高いサーフェス番号によって、その要素のサーフェス番号が決定されます。

膜要素は本質的に回転自由度(DOF)を持つことはできません。これは、境界条件の適用時にこれらの DOF を解放した場合でも同様です。ただし必要であれば、並進 DOF を適用することはできます。ただし、面内剛性のみ定式化されます。安定性の獲得のために、非常に小さい値の面外剛性が適用されます。その結果、面内(膜)荷重のみが許容されます。温度依存の直交異方性材料特性を定義し、互換性のない変位モードを含めることができます。応力出力が節点で得られます。

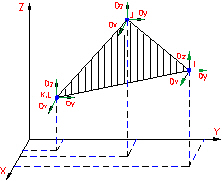

図 1: 膜要素(3 角形)

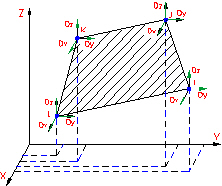

図 2: 膜要素(4 辺形)

膜要素を使用する状況

- 膜要素の厚さは縦や横に比べて非常に小さくなるため、

- 厚さ方向の垂直応力はありません。

- 膜要素はモーメントを支持または伝達できません。

膜要素のパラメータ

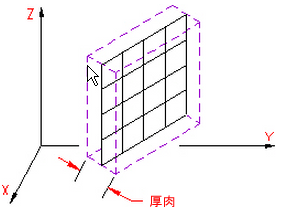

膜要素を使用する場合、[要素定義]ダイアログ ボックスの[厚さ]フィールドでパーツの厚さを定義する必要があります。要素は膜要素の中立面に描画されるものとみなされます。したがって、厚さに入力した値の半分が中立面の上側で、もう半分が中立面の下側として扱われます。厚みの値を入力して解析を実行してください。

図 3: 膜要素の厚さ

次に、[材料モデル]ドロップダウン メニューでこのパーツの材料モデルを指定する必要があります。全方向の材料特性が同一の場合、[等方性]オプションを選択します。材料特性が 3 本の直交軸に沿って変わる場合、または特性が温度によって変わる場合は、[直交異方性]を選択します。

直交異方性の材料モデルを膜要素に使用する場合、3 本の材料軸が定義されます。これらは、N 軸、S 軸、T 軸となります。既定では、N 軸は要素の IJ エッジに平行です。T 軸は要素に垂直で、要素法線座標([方向]タブで指定)から遠ざかる方向を向きます。S 軸は要素の平面に沿って、N 軸から 90 度の方向にあります(T 軸を基準とした右手の法則または s=txn に従います)。材料軸を回転させるには、[材料軸回転角]フィールドで角度を指定します。N 軸が T 軸を中心にこの角度分だけ回転します(右手の法則)。

このパーツで熱応力解析を実行する場合は、このパーツの要素で熱誘起応力が生じない温度を[応力なしの参照温度]フィールドに指定します。熱膨張の拘束に伴う要素ベースの荷重は、節点のポイント データ行で指定した温度の平均値に基づいて計算されます。参照温度は、温度変更の計算で使用されます。熱荷重は、その他のタイプのメンバー荷重を取得するために使用される場合があります。こうした場合には、等価な温度変化(dT)が使用されます。

定義できる最後のパラメータは適合性です。これは、[適合性]ドロップダウン メニューで定義できます。[非強制]オプションを選択した場合、要素間の境界に沿ってギャップや重なりが許容されます。これらの要素は、仮定した線形応力場を用いて定式化されます。これらの要素は低アスペクト比の長方形として最も効果的です。[強制]オプションを選択すると、内部要素境界に沿ったオーバーラップまたは非継続性は許可されません。これらの要素は、仮定した線形変位場を用いて定式化されます。これらの要素は、構造の剛性を過大評価する可能性があります。通常、ひずみ勾配の方向でメッシュ密度を高密度にするには、[非強制]オプションが選択された要素と同じ精度が求められます。詳細については、「互換性のない変位モード」を参照してください。

膜要素の方向を制御する

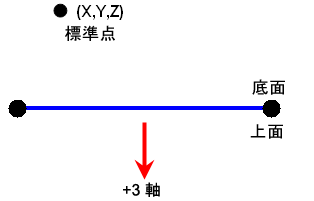

要素の標準点が膜要素の方向の制御にも使用されます。標準点は、[要素の法線]セクションの[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドで定義できます。各要素では、局部座標軸に 1~3 が割り当てられます。局部座標軸 1 は要素の JK 辺を通ります。局部座標軸 3 は膜要素に垂直で、要素の標準点から遠ざかる方向を向きます。局部座標軸 2 は、局部座標軸 1 と 3 のクロス積です。図 4 を見てください。

|

|

図 4:垂直要素の特定

膜要素のエッジを基点にしたビューが表示されています。 |

通常の FEA 解析では、要素の方向は無視できます。要素の方向設定機能は、直交性材料モデルの要素で使用したり、ローカル要素座標系で応力を解釈する場合に使用すると便利です。これは[要素定義]ダイアログ ボックスの[方向]タブで行われます。[方法]ドロップダウン メニューには 3 つオプションが用意され、要素のどの面を IJ 面に指定するかを選択できます。[既定]オプションを選択している場合、最も高いサーフェス番号を伴う要素の辺が ij 辺になります。[I 節点方位]オプションを選択した場合、[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドで座標を定義する必要があります。この点に最も近い要素上の節点が、i 節点として指定されます。J 節点は、要素の標準軸(+3)を基準として右手の法則に従った要素の次の節点になります。[IJ 辺の方位]オプションを選択した場合、[節点オーダ]セクションの[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドで座標を定義する必要があります。この点に最も近い要素の辺が、ij 辺として指定されます。I 節点と J 節点は、J 節点が I 節点の要素に沿って要素の標準軸(+3)を基準とした右手の法則に従って到達するように割り当てられます。

膜要素を使用するには

- 単位系が定義されているようにしてください。

- モデルで使用される解析タイプが構造になっていることを確認します。

- 圧力荷重をエッジに沿ってこの要素に適用する場合、荷重を適用するエッジは要素で最も大きいサーフェス番号である必要があります。

- 膜要素に設定するパーツの[要素タイプ]列を右クリックします。

- [膜]コマンドを選択します。

- [要素定義]の見出しを右クリックします。

- [要素定義を編集]コマンドを選択します。

- [要素定義]ダイアログの[一般]タブで、[材料モデル]ドロップダウン ボックスから材料モデルを選択します。材料特性が方向に依存しない場合、[等方性]を選択します。材料特性が方向に依存する場合、[直交異方性]オプションをを選択してください。

- [厚さ]フィールドで膜要素の厚さを入力します。これはモデルを実行する上で必ず入力が必要な情報です。

- 熱応力解析を実行する場合は、[応力なしの参照温度]フィールドに温度の値を入力します。この値と適用した温度の差が応力の計算に使用されます。

- 直交異方性の材料モデルの場合、全体座標系の XYZ 軸上に材料軸がない場合、[材料軸回転角]フィールドに角度の値を入力します。この角度は、全体座標系 Y 軸から反時計回りに材料軸までの角度を表します。

- 要素の局部座標系の軸を定義するには(直交異方性の材料で有用です)、[方法]ドロップダウン ボックスで[I 節点方位]または[IJ 面を向く]オプションのどちらかを選択し、[節点オーダ]セクションで[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドで点を定義します。[I 節点方位]オプションを選択した場合、定義した点に最も近い各要素のコーナーが I 節点になります。[IJ 面を向く]オプションを選択した場合、定義した点に最も近い各要素の辺が IJ 辺になります。

- [OK]ボタンをクリックします。