Das Solarmodell wird zusammen mit dem Strahlungsmodell verwendet und unterstützt die Wärmeübertragung durch Strahlung über transparente Medien und simuliert die Auswirkungen von Schattenwurf auf andere Objekte.

Das Dialogfeld Solarwärme ermöglicht die Angabe von bestimmten geografischen Standorten sowie die Eingabe von Längen- und Breitengraden. Datum, Zeit, Kompassrichtung und die Objektausrichtung relativ zum Himmel werden ebenfalls angegeben.

Ein vollständiger Bericht zur Strahlungsenergiebilanz ähnlich den im vorherigen Abschnitt behandelten Berichten wird während und nach der Analyse bereitgestellt.

Geometrie

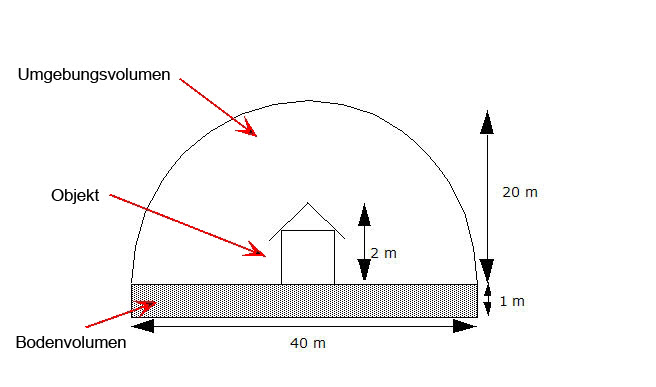

Zur korrekten Berechnung der Solarwärme eines Objekts muss dieses vollständig von einem größeren Volumen eingeschlossen sein, das die Umgebung darstellt. Ein Volumen, das den Boden darstellt, kann ebenfalls in das Modell eingeschlossen werden, dies ist jedoch nicht erforderlich. Der Zweck der beiden Bereiche (Umgebung und Boden) besteht darin, die Auswirkungen von reflektierter und emittierter Wärmeübertragung durch Strahlung zwischen dem Objekt und dessen Umgebung zu simulieren. Diese beiden Elemente in einem Solarmodell ermöglichen eine genaue Simulation der indirekten Sonnenstrahlung auf den und vom Boden sowie des Strahlungsenergieverlusts und/oder -gewinns gegenüber dem Himmel.

Das Bodenvolumen sollte etwa einen Meter tief sein. Die Tiefe ist nur von Belang, wenn die Erwärmung während des Tages über mehrere Tage hinweg untersucht werden soll. In diesem Fall muss die Wärmeträgheit des Bodens berechnet werden. Die Bodenkomponente sollte etwa 20 Mal breiter als das untersuchte Objekt sein.

Die Form der Umgebung ist nicht wichtig, doch sind Halbkugeln oder Würfel die einfachsten Optionen. Das Umgebungsvolumen sollte mindestens die 10fache Höhe der Objekte im Analysemodell betragen. Es kann eine kleinere Umgebung verwendet werden, doch wirkt sich ein kleines Volumen bei der Analyse der natürlichen Konvektion auf die auftriebsinduzierte Strömung aus und kann sie schwieriger gestalten. Wenn die Erwärmung während des Tages analysiert wird, führt eine niedrige Himmelstemperatur, die sich zu nahe am Objekt befindet, durch Wärmeübertragung zu einer künstlichen Abkühlung des Objekts.

Beachten Sie, dass bei Solaranalysen nur dreidimensionale Geometrie unterstützt wird, da die Laufbahn der Sonne eine Funktion ihrer Höhenlage und Ost-West-Ausrichtung (Azimutwinkel) ist. Da der Solarenergiestrom eine Funktion des dreidimensionalen Raums ist, wandelt Autodesk Simulation CFD diese Energie in 2D-Modellen nicht in eine äquivalente Energielast um. Beispiel: Für ein Modell, das axialsymmetrisch zur y-Achse ist, ist nur auf einer Seite des Objekts ein Solareingang vorhanden. Dies steht mit der Bedingung der Symmetrie zur y-Achse in Konflikt, da die Solarwärme von Natur aus nicht symmetrisch ist.

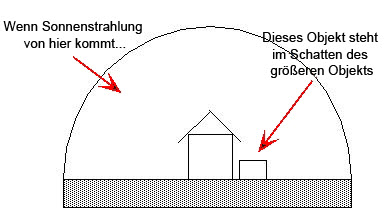

Die relativen Standorte der Objekte in einem Analysemodell sind wichtig, da Schattenwurf durch das Solarwärmemodell berechnet wird. Wenn ein Objekt verhindert, dass die Sonnenstrahlung (teilweise oder vollständig) auf ein anderes Objekt fällt, liegt das blockierte Objekt im Schatten. Solch ein Objekt empfängt weiterhin indirekten Wärmestrom der Sonneneinstrahlung aus dem Himmel, vom Boden und von umgebenden Objekten.

Analyseeinstellungen

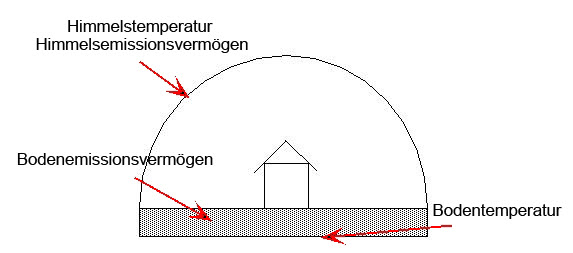

Randbedingungen für die Temperatur und Emissionsvermögenswerte sollten sowohl für den Boden als auch den Himmel angegeben werden.

Die Bodentemperatur hängt vom Standort auf der Erdoberfläche ab und sollte auf der Außenfläche des Bodenvolumens festgelegt werden. Das Emissionsvermögen des Bodens sollte als Eigenschaft des Bodenmaterials angegeben werden. Dieser Wert hängt von der Art des Materials ab. So können z. B. Grasflächen ein Emissionsvermögen von ca. 0.3 aufweisen, während Asphalt ein Emissionsvermögen von 0.8 hat. Weiße Flächen, z. B. eine Flughafenrollbahn, sind stark reflektierend und weisen normalerweise sehr niedrige Werte für das Emissionsvermögen auf.

Wenden Sie die Strahlungstemperatur des Himmels auf die Außenfläche der Kuppel an. Diese Temperatur fällt normalerweise in einen engen Bereich, der ungefähr zwischen 0 und 30 °C liegt. Beachten Sie, dass dies nicht die Lufttemperatur ist. Während des Tages entspricht die Himmelstemperatur nahezu der Umgebungstemperatur. Bei Nacht jedoch fällt die Himmelstemperatur auf ca. 0 °C ab. In sehr bewölkten Nächten kann die Himmelstemperatur in warmen Klimazonen auch höher ausfallen. In klaren Nächten kann die Himmelstemperatur in kalten Klimazonen auf bis zu -15 °C fallen.

Der Bewölkungsgrad und die Menge des Umgebungslichts wirken sich auf die Strahlungsenergiemenge aus, die vom Himmel zur Erde zurückreflektiert wird (die Albedo). Verwenden Sie den für die Luft festgelegten Wert für das Emissionsvermögen, um das Emissionsvermögen des Himmels (und somit die Reflektivität) zu steuern. Das Emissionsvermögen steuert die Menge der reflektierten Energie: (Reflexion = 1-Emissionsvermögen).

- Ein klarer Himmel mit geringer oder gar keiner Bewölkung weist einen höheren Emissionsvermögenswert (und somit eine niedrigere Reflektivität) auf als ein bewölkter Himmel.

- Bei Nacht kann ein klarer Himmel ein Emissionsvermögen bis zu 1 aufweisen, aufgrund der niedrigen Himmelstemperatur wirkt er jedoch wie ein kalter Emitter, sodass nur wenig Wärme auf das Objekt und den Boden zurückgelangt.

- Ein bewölkter Nachthimmel hat ein niedrigeres Emissionsvermögen (höhere Reflexion), sodass die Wolken die Strahlungsemission vom Boden reflektieren und so den Wärmeverlust des Bodens begrenzen.

Um die Erwärmung während des Tages zu untersuchen, geben Sie die Himmelstemperatur als transiente Randbedingung an, und weisen Sie das Emissionsvermögen der Luft (das automatisch der Außenfläche des Umgebungsvolumens zugewiesen wird) als Funktion der Temperatur zu. Bei Tag entspricht eine hohe Himmelstemperatur einem niedrigeren Emissionsvermögen. Bei Nacht entspricht eine niedrige Himmelstemperatur höheren Emissionsvermögenswerten.

Sie können transparente Objekte, z. B. Fenster, in Solarwärmeanalysen aufnehmen. Weisen Sie einen Eigenschaftswert für den Transmissionsgrad im Materialeditor zu. Da alle Teile in einer Solarwärmeanalyse intern sind, sollten Sie nicht die Randbedingung "Transparent" in einem Solarwärmemodell verwenden. Diese Randbedingung schreibt eine externe Temperatur auf Objekten vor, die sich im Äußeren des Modells befinden, sodass sie nicht für Objekte im Inneren einer Solaranalyse geeignet ist. Die Solarwärmelast breitet sich nicht durch transparente Objekte zur Erzeugung von "Hotspots" auf dem Boden aus. Stattdessen gelangt die Energie wie durch die Transmissionsgradeigenschaft definiert durch das Objekt und wird dann gleichmäßig von der gegenüberliegenden Fläche abgegeben.

Durchführen einer Solarwärmeanalyse

Solarwärmeanalysen können auf zwei Arten durchgeführt werden: stationär oder transient. Bei Durchführung als stationäre Analyse ändert sich die im Dialogfeld "Solarwärme" festgelegte Zeit während der Berechnung nicht. Dies ist ideal für die Berechnung des Schlimmstfalls der auf ein Objekt wirkenden Solarwärmelast während der Tageswärme geeignet. Dies ist außerdem nützlich, um jahreszeitbedingte Variationen bei maximaler Sonnenbelastung zu ermitteln.

Um die Variation der Sonnenbelastung über einen längeren Zeitraum hinweg (entweder an einem einzigen Tag oder über mehrere Tage und Nächte hinweg) zu untersuchen, kann ein Solarwärmemodell transient durchgeführt werden. Die im Dialogfeld "Solarwärme" gemachten Angaben zu Uhrzeit und Datum sind jene zu Beginn der Simulation. Bei der Analyse der Erwärmung während des Tages über einen längeren Zeitraum (z. B. mehrere Tage) hinweg wurde erkannt, dass die Unterteilung eines Tages in 100 Zeitschritte sinnvoll ist. Dies entspricht einer Zeitschrittdauer von 864 Sekunden.

Wenn Auftriebseffekte untersucht werden sollen, sind weitaus kürzere Zeitschritte erforderlich.

Wenn Sie Solaranalysen während des Tages durchführen, ist es wahrscheinlich wichtig, die Himmelstemperatur mit der Zeit zu variieren, sodass der geeignete Wert bei Tag und bei Nacht verwendet wird. Ebenso sollten Sie das Emissionsvermögen des Himmels als temperaturabhängig definieren, um die Reflexionsauswirkungen des Umgebungslichts und der Wolkendecke darzustellen.

Die beiden Ergebnisgrößen, die die besten Einblicke in die Auswirkungen der Sonnenbelastung bieten, sind Temperatur und Solarwärmestrom. Der Solarwärmestrom wird für Solaranwendungen automatisch aktiviert und ist in der Liste der globalen Skalarergebnisse enthalten.

Strahlungsenergiebilanz mit Solarwärme

Bei Ausführung von "Solarwärme" ist ein vollständiger Bericht über die Strahlungsenergiebilanz ebenfalls in der Zusammenfassungsdatei enthalten. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für solch einen Bericht. Kommentare zur Bedeutung bestimmter Elemente werden unterhalb der Linie gemacht; ihnen ist ein Symbol ">>>>" vorangestellt.

Simulationsdauer 1.728000e+003 Sekunden, Jahr = 2006, Monat = 2, Tag = 1 Stunde = 12 Minute = 25 Sekunden = 5

L2-Norm des Rests vor Lösung = 1.06209e-003

Radiositäts-Lösung ist konvergiert

Iter=10 ResNorm = 6.36236E-014

CPU-Zeit zur Lösung der Strahlungsmatrix = 4

Strahlungswärmebilanz = 4.1933e-010/ 86.259 = 4.8613e-010%

Strahlungswärmelasten nach Teilkennung:

| ID |

Wärmestrahlung Wärmelast (Watt) |

Bereich (mm^2) |

Fläche Temperatur (K) |

Emissionsvermögen | Transmissionsgrad |

| 1 | 0.1875/ 0 solar | 5959.3 | 298.43 | 0.7 | 0 |

| 2 | 0.19787/ 0 solar | 5959.3 | 298.83 | 0.7 | 0 |

| 3 | 12.858/ 14.379 solar | 1.56e+005 | 303.46 | 0.2 | 0.6 |

| 4 | 0.57946/ 0.51806 solar | 5959.3 | 300.24 | 0.7 | 0 |

| 5 | 0.78074/ 0.69285 solar | 5959.3 | 301.29 | 0.7 | 0 |

| 6 | 71.656/ 70.67 solar | 1.21e+005 | 303.73 | 0.94 | 0 |

| Gesamt | 86.259/ 86.259 | 3.01e+005 | 303.27 |

>>>> Teil 3 nimmt 14.379 Watt über eingehende Sonnenstrahlung auf, aber die Nettozunahme beträgt nur 12.858. Dies bedeutet, dass dieses Teil ca. 1.5 Watt an die Umgebung abgegeben hat. Teil 6 dagegen weist einen geringfügig höheren Nettozufluss als den solar empfangenen auf. Dies bedeutet, dass es zusätzliche Strahlungsenegie aus der Umgebung aufgenommen hat. Beachten Sie, dass die gesamte Solarwärmelast der gesamten Strahlungswärmelast entspricht, was auf eine gute Strahlungsenergiebilanz hindeutet.

Verwandte Themen