解析結果とサマリー情報をどれくらいの間隔でディスクに保存するかを設定する。

中間結果出力をデフォルト値の0に設定すると、解析の終了時(指定した収束計算数の実行後または中止ボタンの押下時)のみに結果を保存します。複雑な解析の場合には、0以外の数値を指定することを推奨します。(ハードディスク容量を越えるほど細かい間隔で中間結果出力を設定しないように注意しなければならない)。

保存された解析結果セットと時間ステップは、問題があった場合などに、前回の解析結果セットから解析を継続するために使用できる。こうすることによって、実際に最初から解析をやり直さなくても、前回に保存した状態の解析に戻ることができる。保存された結果セット、あるいは時間ステップによる解析結果もアニメーション化できる。

中間サマリー情報はサマリーファイル(analysis-name.sum)に出力されます。中間収束計算によるサマリー情報は、サマリー履歴ファイル(analysis-name.smh)に出力される。この情報は、解析の進行状態を追跡するのに有用である。

定常

定常解析の場合、一定の値としてステップ間隔を指定するか、またはテーブルを入力します。

非定常解析

非定常解析の場合、解析結果は指定されたステップ間隔あるいは指定した時間間隔で保存できる。この機能追加(柔軟性の向上に加え)の本質的な理由として、インテリジェント解析制御が非定常解析に対する時間間隔を変更する(上述した通り)ため、事前に望ましい時刻の解析結果を指定する方法がないことがあげられます。この機能により、望ましい時刻を正確に指定し、非定常解析結果を保存することができる。

非定常解析結果を指定された時間間隔で保存する場合、望ましい時刻で結果が出力されるよう時間間隔が自動的に調整されます(インテリジェント解析制御が有効である場合)。インテリジェント解析制御は、時間刻み幅を決定する基準の1つとして保存間隔に指定された時間を含める。

例:ユーザーは3秒間隔で解析結果を保存したいが、インテリジェント解析制御は、時間ステップ数を変更し(計算の安定性の保証するため)、最適な時間刻み幅1.7秒を求めた。したがって、最初の時間ステップは1.7秒となる。ユーザーが3秒後の解析結果を保存したいことがわかっているため、次の時間ステップは1.7秒(これでは、3.4秒に解が導出される)から1.3秒に変更される。このようにして、3秒間隔の結果が計算され望ましい結果が保存される。

インテリジェント解析制御が有効でない場合、時間刻み幅は自動的に変更されない。したがって、保存間隔がユーザーの指定する時間刻み幅と一致しない場合、指定された時間ステップで解決された解析結果のみが保存される。

例:ユーザーが2秒の時間刻み幅を指定し、インテリジェント解析制御を無効として、1秒の保存間隔を入力した場合、2秒間隔で解析が実行されるため1秒後の解析結果は保存されない。同様に、3秒後、5秒後などでの解析結果は保存されない。2、4、6 秒後などでの解析結果のみが保存されます。

サマリーファイルについても、計算ステップまたは時間間隔を使用して保存できる

テーブル保存(定常解析または非定常解析)

上述のような一定間隔での解析結果およびサマリーデータの保存に加え、テーブルで収束計算数または時間ステップ数を異なる間隔で保存できるようになりました。

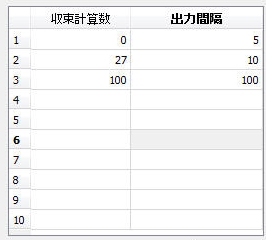

テーブルにチェックを付け、編集ボタンをクリックするとステップ数(収束計算数)と保存間隔を入力するテーブルが表示されます。

例:テーブルのデータとしてステップ数と保存間隔を次のように入力します。

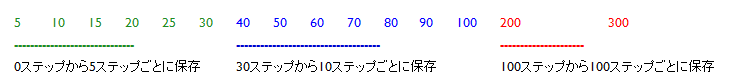

このテーブルの設定では、0ステップから5ステップ間隔で出力が保存され、30ステップ以降は10ステップ間隔で出力が保存される。さらに、100ステップ以降は100ステップ間隔で出力が保存される。300ステップの解析が実行された場合、次のステップの解析結果がディスクに保存される。

上述の例では、出力間隔が極めて自然に次の出力間隔の定義に引き継がれている。

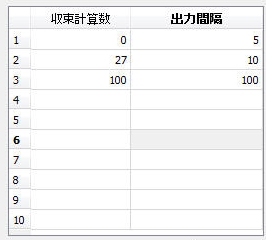

しかしながら、次のテーブルの設定を行った場合、

300ステップの解析を実行した場合、次の収束計算数で解析結果が保存されます。

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300

これは、前の例と同じである。なぜなら、出力間隔の変更はデータが保存されるステップ内でのみ行われているためである。

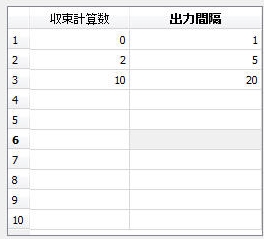

このテーブルは、時間に基づいて出力間隔を指定する場合にも利用できる。テーブルで指定した時刻に達すると、出力間隔が変更される。以下にこの例を示します。

- 時刻0から2秒までは、すべての秒数が保存されます。

- 2秒以降、5秒間隔で解析結果が保存されます。

- 最終的に10秒以降、20秒間隔で解析結果が保存されます。