1 つの材料の定義を別の材料にマッピングします。

多くの場合、解析に関連した異なるオプション(ユーザ材料定数)を持つ材料を使用して構造を解析する必要があります。たとえば、進行性破損を使用して応力集中の周辺領域を解析するときに、実行時間を短縮するために、応力集中から離れた領域では線形解析のみを使用したい場合があります。同じ材料を両方の領域に使用する場合、Abaqus 入力ファイル内で 2 つの異なる *USER MATERIAL コマンド(それぞれが異なる材料に対応)を実行する必要があります。したがって、まったく同じ特性で別の名前を持つ 2 つの異なる材料を材料データベースで定義することが必要になります。

方法の改善が必要であることが認識されたため、HIN ファイルには、次に示すキーワードとデータ行を使用して、1 つの材料名を別の材料にマッピングする機能が含まれるようになりました。

*MAP, FROM=NAME, TO=NAME FROM, TO

上記の定義では、2 行目の FROM と TO パラメータにより、Abaqus 入力ファイルで定義した 1 つの材料名を Abaqus 入力ファイルで定義した別の材料名にマッピングできます。この方法を使用すると、解析で異なる材料定数を持つ 2 つの異なる材料を指定でき、対象の基本材料を再作成する必要はありません。

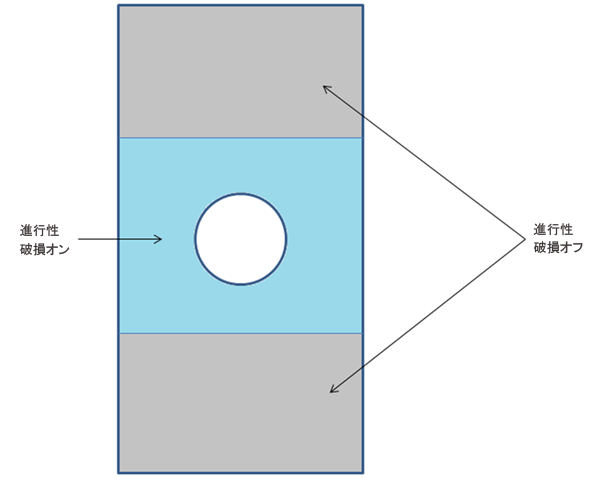

例として、次に示す開いた穴のある切り取り試片で検討してみます。ここでは、応力集中から離れた領域では進行性破損を非アクティブにすることが望まれるため、2 つの異なる材料が必要となります。

*MATERIAL, name=IM7_8552 *DEPVAR 7 *USER MATERIAL, constants=16 1,1,1,0,0,0,0,0 0,0,0,0.1,0.01,0,0,0 *MATERIAL, name=IM7_8552_NOFAIL *DEPVAR 7 *USER MATERIAL, constants=16 1,1,0,0,0,0,0,0 0,0,0,0.1,0.01,0,0,0

上記の材料定義の唯一の違いは、材料名およびユーザ材料定数 3 です。一般的に、単位フラグ(ユーザ材料定数 1)を除くすべての係数は、2 つの材料間で変更できます。従来の解析で、上記のシナリオに対応するためには、2 つの異なる材料を作成して、材料データベースに格納する必要がありました。この場合、材料データベース内に単一の材料の複数のコピーが存在することになり、望ましくありません。

複数の材料を再作成する必要性をなくしたうえで、上記のシナリオに対応するには、HIN ファイルを使用して 1 つの材料から別の材料にマッピングします。HIN ファイル内で 1 つの材料から別の材料にマッピングするには、次のカードを使用する必要があります。

*MAP, FROM=NAME, TO=NAME FROM, TO

この特定の例では、カードは次のように表示されます。

*MAP, FROM=NAME, TO=NAME IM7_8552_NOFAIL, IM7_8552

ここでは、材料 IM7_8552 の静的材料特性が材料 IM7_8552_NOFAIL に使用されますが、IM7_8552_NOFAIL のユーザ材料定数(動的材料特性)は、Abaqus 入力ファイルで指定されたものが使用されます。