薄肉複合材要素は、3 次元空間に形成される 3 または 4 節点のアイソパラメトリック薄肉プレート要素です。この要素はキルヒホッフ理論に基づき、理論に基づき、Tsai-Wu、最大応力および最大ひずみ破壊基準に対応します。コアークラッシュ応力が得られます。薄肉複合材要素は、自転車のフレームや運動競技用器材などの作りをモデル化するために使用されます。

要素を定義するライン間の最も高いサーフェス番号によって、その要素のサーフェス番号が決定されます。サーフェス番号によって、圧力などの要素荷重が制御されます。

面外回転 DOF は薄肉複合材要素として考慮されません。必要に応じて、その他の回転 DOF および並進 DOF を適用できます。

薄肉複合材要素を使用する状況

- 複数の薄いレイヤ(薄層)から形成されるプレート要素をモデル化する場合

- プレートの長さと幅は、最低でも厚さの 5~ 10 倍です。

- 要素は初期状態においては平ら(平面)です。

薄肉複合材要素において薄層の向きを設定する

用語を明確にすると、積層は薄層(レイヤ)を接着して積み重ねたものです。各要素が積層となります。厚みのある複数の薄レイヤが、積レイヤの方向に対してさまざまな方向に向けられます。ほとんどの要素タイプで、2 セットの軸があれば要素の位置と方向を十分に定義できます。複合材要素では、4 セットの軸が使用されます。

全体軸

全体軸 X、Y、および Z は、有限要素モデルの節点ポイントでの座標を定義する基準軸です。

要素軸

薄肉複合材要素には、それぞれ独自のローカル軸セットがあります。以下の「薄肉複合材要素の向きの制御」も参照してください。

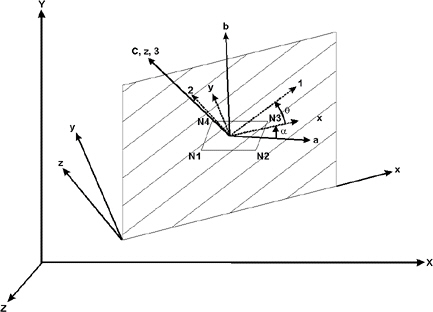

4 辺形要素:要素軸 a、b、c の原点は、要素 N1-N2-N3-N4 の重心で定義されます。ローカル a 軸は、辺 N1-N4 の中点から辺 N2-N3 の中点に向かうものとして定義されます。ローカル c 軸は、節点の番号付け(N1 -> N2 -> N3 -> N4)に関して右手の法則に従った、プレート要素に対して垂直なベクトルとして定義されます。図 1 を参照してください。

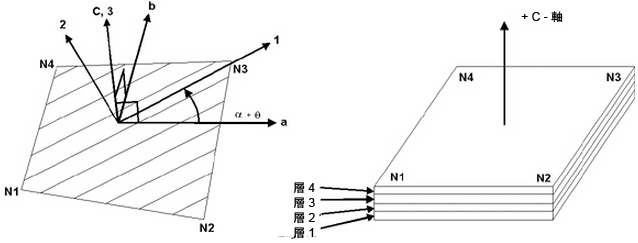

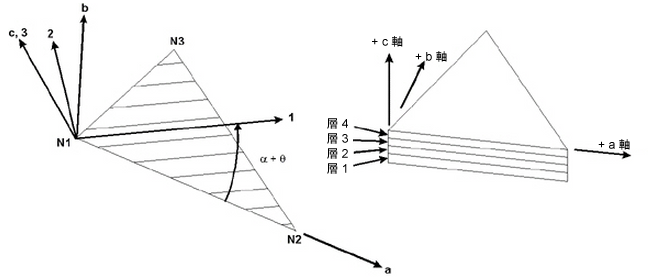

3 角形要素:要素軸 a、b、c の原点は、要素 N1-N2-N3 の最初の節点 N1 で定義されます。ローカル a 軸は節点 N1 から N2 に向かうものとして定義されます。 ローカル c 軸は、節点の番号付け(N1 -> N2 -> N3)に関して右手の法則に従った、プレート要素に対して垂直なベクトルとして定義されます。ローカル b 軸は、右手の法則に従った、a 軸および c 軸に対して垂直なベクトルとして定義されます。図 3 を参照してください。

積層軸

積レイヤ軸 x、y、z は、任意の基準軸で、積レイヤに関する各レイヤの交差角度を定義するために使用されます。図 1 を参照してください。

角度 α は、正のローカル要素 a 軸から積層 x 軸に向かって、(ローカル要素 c 軸を中心にした右手の法則に従って)反時計回りに計測されます。図 1 を参照してください。この角度は、[要素定義]ダイアログ ボックスの[一般]タブの[材料軸方向]セクションで定義できます。 [指定された角度を使用]オプションが選択されている場合、積レイヤ軸 x の向きは要素平面に設定され、要素軸に対して指定された角度となります。垂直な要素は積層軸 z として機能し、積層軸 y は右手の法則(z X x = y)によって決定されます。[指定されたベクトルを使用]オプションが選択されている場合、原点および入力された点によってユーザ定義のベクトルが指定されます。ベクトルは要素に投影され、投影は積層軸 x として機能します。垂直な要素は積層軸 z として機能し、積層軸 y は右手の法則(z X x = y)によって決定されます。この場合、角度 α はプロセッサによって決定されます。

層軸

レイヤ 1-軸は、各レイヤの繊維に沿った軸です。レイヤ 2-軸は、各レイヤの繊維に対して垂直な軸で、要素の面にあたります。レイヤ 3 軸は、要素に対して垂直であり、またそのためにローカル要素軸 c に対して平行となります。

レイヤは、正のローカル要素 c 軸において番号付けされます。 図 2 および 3 を参照してください。

角度 ϑ は、正の積レイヤ x 軸からレイヤ 1 軸に向かって、(ローカル要素 c 軸を中心にした右手の法則に従って)反時計回りに計測されます。図 1 を参照してください。これは、[要素定義]ダイアログ ボックスの[積層]タブにある[複合材の積層シークエンス]表の[方向角]列で指定されます。

図 1: 一般的な複合材要素の例および複合材角度の定義

角度 α をそのまま入力する([指定された角度を使用])か、プロセッサにより計算が実行されます([指定されたベクトルを使用])。各薄層に対して ϑ を入力します。

図 2: ローカル要素軸 abc、レイヤ軸 123、およびレイヤの番号付けの例

軸 1 はファイバーに対して平行、軸 2 は要素の平面内にありファイバーに対して垂直、軸 3 は要素の平面に対して垂直です。

図 3: 3 角形要素におけるローカル要素軸 a-b-c、レイヤ軸 1-2-3、およびレイヤの番号付けの例

軸 1 はファイバーに対して平行、軸 2 は要素の平面内にありファイバーに対して垂直、軸 3 は要素の平面に対して垂直です。

薄肉複合材要素のパラメータ

薄肉複合材要素を使用するとき、3 つの破壊基準を使用できます。これらは[要素定義]ダイアログ ボックスの[一般]タブの[破壊判定基準]ドロップダウン メニューで選択できます。[なし]オプションが選択されている場合、破壊解析は実行されません。3つのオプションを以下に説明します。

Tasi-Wu

このオプションを選択した場合、パーツで構造解析がエラーとなったかどうかを判断するために Tsai-Wu (二次テンソル多項式)基準が使用されます。2 つの方向における応力間の相互作用を考慮すると、平面応力条件下での直交レイヤに関するこの基準は、次の計算式によって決定されます。

|

|

ただし、

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

X t = 引張状態における軸強度または縦強度(>0)

X c = 圧縮状態における軸強度または縦強度(>0)

Y t = 引張状態における横強度(>0)

Y c = 圧縮状態における横強度(>0)

S = せん断強度

F 12 = 2 軸テストから決定される応力相互作用の材料特性。F 12 が 0 より大きく、またこれら 2 つの条件が満たされない場合、F 12 は 0 に等しく設定されます。

![]()

σ 1 = 主材料における応力 1 - 方向

σ 2 = 主材料における応力 2 - 方向

τ 12 = 主材料における応力 2 - 方向

計算式 1 における値 F は、各レイヤの filename.s ファイルに出力されます。

最大応力

このオプションを選択すると、パーツで構造解析がエラーとなるかを決定する際に最大応力条件が使用されます。条件は次のように与えられます。

|

|

σ 1 = 1 つの方向における計算済み応力

σ 2 = 2 つの方向における計算済み応力

τ 12 = 計算済みせん断応力

X c = 1 つの方向における許容可能な圧縮応力(>0)

Y c = 2 つの方向における許容可能な圧縮応力(>0)

X t = 1 方向の許容引張応力(>0)

Y t = 2 方向の許容引張応力(>0)

S = 許容可能なせん断応力(>0)

計算式 (2) の 3 つの条件が満たされない場合、その材料は面内方向でエラーとなります。薄肉複合材要素に対して実行される面外計算はありません。

最大ひずみ

このオプションを選択すると、パーツで構造解析がエラーとなるかを決定する際に最大応力条件が使用されます。条件は次のように与えられます。

|

|

ε 1 = 1 つの方向における計算済みひずみ

ε 2 = 2 つの方向における計算済みひずみ

γ 12 = 計算済みせん断ひずみ

T 1c = 1 つの方向における許容可能な圧縮ひずみ(>0)

T 2c = 2 つの方向における許容可能な圧縮ひずみ(>0)

T 1t = 1 方向の許容引張ひずみ(>0)

T 2t = 2 方向の許容引張ひずみ(>0)

S = 許容可能なせん断ひずみ(>0)

計算式 (3) の 3 つの条件が満たされない場合、その材料は面内方向でエラーとなります。面外計算は実行されません。

[回復するための温度差]は、T 1 -T 0 と定義されます。ここで、T 1 は、薄層が全体としてロックされ、積層を形成する温度、T 0 は室温です。室温は、外部荷重(力、圧力、温度)が適用される前にモデル内のパーツが組み合わせられる温度です。(通常の状況において、室温は無応力下の参照温度とも呼ばれます。硬化による残留応力のため、無応力という用語はこのトピックにおいて使用が避けられています。)薄層はさまざまな角度であるため、薄層の異なる量の収縮により硬化応力が生じます。硬化応力は、外部荷重により生じる機械的応力に重なります。

外部荷重の一部として熱荷重を適用するには、[平均温度差]フィールドに室温 T}0 と動作温度 T}2 との差を指定します。 T 2 -T 0 の値を入力します。複合材の節点に適用される温度は無視されます。

[積層]タブを使用すると、複合材要素における各薄層の厚さ、ファイバ方向(軸 1)の方向角度、および材料特性を定義できます。[材料]列をクリックすることによって各薄層の材料特性を指定できます。上述の「薄肉複合材要素において薄層の向きを設定する」を参照してください。

- 平均温度差のために、[解析パラメータ]下に熱乗数を割り当てる必要があります。「解析の設定と実行」>「線形」>「解析パラメータ」>「線形材料による静解析」ページを参照してください。

- 既存の入力をコピーして一連の繰り返しとして作成するには、[行をコピー]ボタンを使用します。コピーする薄層を 1 つ入力するか、特定範囲の薄層をダッシュ(-)で区切って 4-8 のように入力します。[行の前に挿入]フィールドでは、直近の入力の後に任意の行番号を指定することによって、積層シークエンスの最後にコピーを挿入します。

- [エクスポート]ボタンによって積層シークエンス(暑さおよび方向角)のみが保存されます。このボタンによって材料特性は保存されません。この内容(およびすべてのパーツ情報)をファイルに保存するには、[パーツの属性をファイルに保存]コマンドを使用します。 保存および読み込みコマンドについては、「解析の設定と実行:FEA エディタ環境を使用する」ページの「その他の機能(表示、省略、コピー、貼り付け)」パラグラフを参照してください。

薄肉複合材要素の方向を制御する

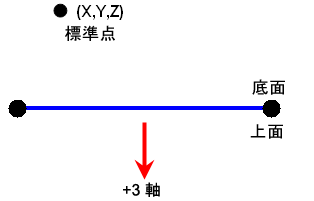

[指定された角度を使用]によって積層軸が指定された場合、要素のどの辺を ij 辺(図 1、2、 3 における N1-N 2 辺)とするかを指定することは、ファイバの方向を適切に設定する上で重要になります。薄層および積層軸は要素軸に関連しており、要素軸は要素の ij 辺に関連することを考慮してください。これは[要素定義]ダイアログ ボックスの[方向]タブで行われます。[方法]ドロップダウン メニューには、3 つのオプションがあり、要素のどの辺を ij 辺とするかを指定できます。[既定]オプションを選択している場合、最も高いサーフェス番号を伴う要素の辺が ij 辺になります。[I 節点方位]オプションを選択している場合、座標は[X 座標]、[Y 座標]、および[Z 座標]フィールド内で定義する必要があります。この点に最も近い要素上の節点が、i 節点として指定されます。j 節点は、要素の垂直軸を中心にした右手の法則(+3 軸)に従い、要素上の次の節点となります。[IJ 辺の方位]オプションを選択している場合、座標は[節点の順序]セクションの[X 座標]、[Y 座標]、および[Z 座標]フィールド内で定義する必要があります。この点に最も近い要素の辺が、ij 辺として指定されます。i および j 節点が割り当てられ、i 節点から要素に沿って、要素の垂直軸を中心にした右手の法則(+3 軸)に従うことによって j 節点に到達可能となります。

ij 辺(N1-N2 辺)を指定すること自体は、節点の番号付け N1-N2-N3-N4 が時計回りか反時計回りかを制御することになりません。これは、どの方向が正の法線方向となるかを指定することにより制御されます。(レイヤ 1、2、3、4、n の順序は法線要素の方向にも依存します。)これは[方向]タブ内の[要素の法線]セクションにおいて、[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドを用い点を入力することで指定することができます。垂直軸(軸 c、z、3)は、要素に対して垂直で、要素の基準座標から離れたところに向けられます。図 4 を見てください。

|

|

図 4: 垂直要素の特定

複合材要素のエッジを基点にしたビューが示されます。 |

要素の垂直点は、複合材要素に適用される圧力の方向を制御する際にも使用されます。正の圧力は垂直軸の方向にあります。このため、正の圧力点は要素の垂直点から離れたところにあります。

薄肉複合材要素を使用するには

- 単位系が定義されているようにしてください。

- モデルで使用される解析タイプが構造になっていることを確認します。

- 薄肉複合材要素とするパーツの[要素タイプ]の見出しを右クリックします。

- [薄い複合材] コマンドを選択します。

- [要素定義]の見出しを右クリックします。

- [要素定義を編集]コマンドを選択します。

- 解析で破壊判定基準を使用するには、[破壊判定基準]ドロップダウン メニューからいずれか 1 つを選択します。

- 熱応力解析を実行している場合、また、複合材の硬化値に温度差がある場合は、[回復するための温度差]フィールドにこの値を入力します。

- 熱応力解析を実行している場合は、[平均温度差]フィールドに値を入力します。この値は、解析温度と無応力温度の差です。

- 角度を定義することによって積層軸(x-y-z)の方向を定義するには、[方法]ドロップダウン メニューの[指定された角度を使用]オプションを選択して、[角度]フィールドにこの値を入力します。角度ϑは要素 a 軸から積層軸に向かって、反時計回りに(ローカル要素 c 軸を中心にした右手の法則により)計測されます。上記の図 1 を見てください。

- ベクトルを定義することによって積層軸の方向を定義するには、[方法]ドロップダウン メニューの[指定されたベクトルを使用]オプションを選択して、[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドにそのベクトルを入力します。 図 1 の角度 α はプロセッサにより計算されます。

- [積層]タブをクリックします。

- [厚さ]列に複合材の各レイヤの厚さを定義します。

- [方向角]列に積レイヤ軸に対する各レイヤの薄レイヤ軸(1-2-3)を定義します。これは上記の図 1 における角度 ϑ です。

- [材料]列をクリックして、各レイヤの材料特性を指定します。

- [方向]タブをクリックします。

- 要素の基準座標を入力します。各レイヤの方向角 q が要素に対して垂直な軸を中心にした右手の法則に従い、また厚さを通るレイヤの方向が垂直要素に依存するため、垂直要素は重要になります。(また、要素に適用される正の圧力は正の垂直要素の方向になります。)

- 特定の角度(図 1 では α)を使用して積層軸が指定される場合、ij 辺の指定が重要になります。節点オーダ[方法]を選択して、適切な X、Y、Z 座標を入力します。

- [OK]ボタンをクリックします。

(2)

(2)  (3)

(3)