すべてのスケッチが完成した後は、2D メッシュを作成できます。2D メッシュを作成する場合は、ツリー表示の各パーツの下にある図面を選択し、右クリックして、[2D メッシュを作成]コマンドを選択します。[2D メッシュ作成]画面が表示されます。

必要であれば、1つの平面上のすべてのパーツに対してメッシュをまとめて作成することにより、パーツ間でメッシュを一致させることができます。メッシュは、それぞれの平面に対して個別に作成されます。

別々のパーツに対する 2D メッシュは、同時に作成した場合のみ一致します。別々の平面内にあるパーツのメッシュは、それぞれ別々に作成されるため一致しません。

ツリー表示で平面を選択し、[2D メッシュを生成]コマンドを選択すると、[2D メッシュ作成]ダイアログが表示されます。このダイアログでは次のような機能を使用できます。

[要素形状]

- [4 辺形]: このオプションを選択すると、領域に対し 4 辺形要素のみを使用してメッシュが作成されます。ただし、このオプションを使用する場合、各セグメントは必ず 2 つ以上の部分に分割されます。極端に短いセグメントが存在する場合は、その領域内に歪みのある要素が生成されることがあります。場合によっては、混合メッシュを使用するかまたは細分化節点を追加すると便利です(「エッジ分割および細分化節点を指定する」を参照してください)。

- [3 角形]: このオプションを選択すると、領域に対し3 角形要素のみを使用してメッシュが作成されます。

- [混合]: このオプションを選択すると、領域に対し 4 辺形および 3 角形の両方を使用してメッシュが作成されます。極端に短いセグメントや薄いパーツがワイヤフレームに含まれている場合には、このオプションが有用になることがあります。混合メッシュを使用する場合には、各セグメントを 2 つ以上の部分に分割する必要はありません。これにより、それらの短いセグメントの周囲にはより均一なメッシュが作成されます。

[サーフェス番号]

[作図オブジェクトのサーフェス番号を使用]オプションを使用すると、メッシュ内に生成されたラインのサーフェス番号を制御できます。

- このオプションをオフにした場合、メッシュの各エッジのサーフェスには一意の番号が付与されます。(厳密に言うと、各エッジのサーフェス番号は、ツリー表示に表示されている作図オブジェクトの番号に 1 を加えた数字に等しくなります。これより、2 つのパーツの間で周囲のサーフェス番号が同じになることはありません。)

- このオプションをオンにした場合、メッシュの各エッジのサーフェスには作図オブジェクトと同じサーフェス番号が付与されます。これは、複数のエッジに同じ荷重を加える場合に有効な方法です。例として、50 個の穴がある熱交換器の管板を考えます。50 個の穴の周囲に境界条件を適用する(管への接続をシミュレートする)ため、同じサーフェス番号でそれぞれの穴をスケッチに描画します。メッシュを作成した後、このサーフェスを選択し境界条件を適用します。

どちらの場合も、内部ラインのサーフェス番号は 1 です。そのため、[作図オブジェクトのサーフェス番号を使用]オプションを使用している場合は、サーフェス ベースの荷重または境界条件を必要とする作図オブジェクトに対して、サーフェス番号 1 を使用することは避けてください。

[オプション]

[オプション] [スケッチ]

[スケッチ] [作図オブジェクトの色は[表示: 表示色]に追随]オプションを使用すると、作図オブジェクトの色を制御できます。作図オブジェクトの色には黒を指定できるほか、オブジェクトのパーツ番号、サーフェス番号、レイヤ番号のいずれかと同じ色が使用されるよう設定できます。これらの設定は、[表示]

[作図オブジェクトの色は[表示: 表示色]に追随]オプションを使用すると、作図オブジェクトの色を制御できます。作図オブジェクトの色には黒を指定できるほか、オブジェクトのパーツ番号、サーフェス番号、レイヤ番号のいずれかと同じ色が使用されるよう設定できます。これらの設定は、[表示] [外観]

[外観] [表示色]ドロップダウン メニューで行います。

[表示色]ドロップダウン メニューで行います。 描画している作図オブジェクトに対してサーフェス番号を設定することはできません。作図オブジェクトは、描画された後であれば変更することが可能です。変更する場合は、そのオブジェクトを選択し([選択] [選択]

[選択] [作図オブジェクト])、右クリックして、[編集]または[属性を編集]を選択します。

[作図オブジェクト])、右クリックして、[編集]または[属性を編集]を選択します。

[全体要素サイズ]

- [メッシュ密度]: 大まかに言うとこのオプションは、ジオメトリ全体を囲む長方形の中にどの程度の数の要素が含まれるかを指定するためのものです。生成された要素の実際の数は、穴、弧、および細分化節点によっても変わります。このオプションをオンにすると、モデルを囲んでいる長方形の大きさに適した要素数に基づいて、細分化されていないメッシュのサイズが設定されます。作成された要素の実際の数は、多い場合もあれば、少ない場合もあります。モデルがそれを囲む長方形に収まっていない場合は、作成された要素の数が、指定した密度に基づく数を大幅に下回っている可能性があります。同様に、モデルに細分化節点が含まれている場合は、そのモデルに含まれる要素の数が、指定した密度に基づく数を大幅に上回っている可能性があります。大半のモデルでは第 1 近似値として、既定値の 400 を指定するのが適切です。最初のメッシュを作成したら、細分化節点を追加して、必要な領域を選択的に細分化することができます。

- [メッシュサイズ]: このラジオ ボタンを選択すると、メッシュ サイズの値によって、細分化されていないメッシュのサイズが指定されます。細分化節点の付近にある要素は、この値より小さなエッジを持つことになります。また、平滑化を行ったり既存の節点を適切に使用する場合は、この値によって内部要素のサイズがさまざまに異なることもあります。細分化されていない要素のサイズは密度を指定して設定することができますが、このパラメータはその代替手段となるものです。

[高度]

- [角度]: 弧、スプライン、および NURB 曲線を分割する際の基準となる最小の角度を指定します。曲線状のエッジが標準的なメッシュ サイズより小さな要素に分割される場合、その分割は指定された角度に基づいて行われます。これにより、応力が集中する可能性がある鋭角曲げの部分では、メッシュの密度が高くなります。円(または延長された弧に対応する円)の内部領域には、円そのもののメッシュと同じ密度でメッシュが作成されます。曲線の周囲の遷移領域では、曲線の端からメッシュの範囲を拡張して、細分化されていない標準的なメッシュを作成することができます。

- [幾何比]: 隣接する要素の概算でのサイズ比を指定します。このコマンドを選択すると、メッシャで使用される幾何学的な拡大率を変更できます。この比率は、細分化されているメッシュが細分化されていないメッシュの密度にどの程度の速さで遷移するかを指定するのに使用されます。この値が 1 に近いと、密度の高い領域から低い領域への遷移には時間がかかることになります。この値が大きくなるにつれて、遷移は速くなります。

- [近接係数]: この値とローカル メッシュ サイズの積により、2D メッシュ ジェネレータによる近接節点の検索範囲が決定されます。2D メッシュ ジェネレータでは、近接節点に接続しているかどうかを判定する場合、および節点の近接に伴って交差しているラインを検索する場合にこの値が使用されます。この値を大きくすると、アルゴリズムはより強固なものとなりますが、場合によってはアスペクト比の高い(ただし近接係数を超えることはない)要素が生成されることがあります。既定値は 4 です。通常の範囲は、2.0 ~ 10.0 です。

- [細分化係数]: [細分化係数]を使用すると、項目ごとの編集を行うことなく、メッシュ サイズ(特に細分化節点)を素早く変更することができます。ここに入力した値で、グローバル メッシュ サイズおよび細分化節点の係数(メッシュ サイズ ベース)を除して、その商を求めます。結果として有効なのは整数のみです。

許容差

- [自動]: 自動許容誤差により、2 つの点が同一とみなされる距離の上限が指定されます。

- [使用]: このコマンドを選択すると、自動メッシャにおいて境界項目の端点が同一の点を表しているかどうかを判定するために使用される許容誤差を変更することができます。通常このコマンドは[自動]に設定します。この場合は、メッシュ作成アルゴリズムにより適切な値が計算されます。2D メッシュ ジェネレータにより境界の一部が切断されているとレポートされた場合は、許容誤差を調整することにより、それが切断とみなされないようにすることができます。

2D メッシュを作成する

[適用]ボタンをクリックして、メッシュを作成します。

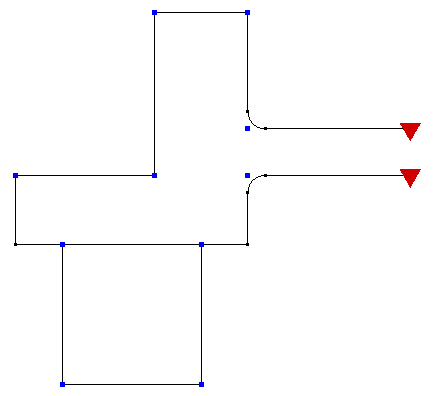

メッシャでは、スケッチ アウトラインの切断や同じパーツ番号におけるラインの重なりなど、何らかのエラーが検出されると、ワイヤフレームが 1 つの領域を囲んでいないことがレポートされます。問題があるモデル上の領域には、赤色の 3 角形が表示されます。図 1 を見てください。スケッチを修正し 2D メッシュを適切に作成すれば、赤色の 3 角形は削除されます。(問題点が複数のパーツにある場合、メッシャではまず最初のパーツの問題点が検出されます。その問題点を修正しメッシュを作成しようとした時点で、次のパーツにある問題点が検出され、それが表示されます。それ以降も同様です。)2D メッシュに対する適正なスケッチおよび不適正なスケッチの例については、冒頭の説明を参照してください。

図 1: 2D メッシュが作成できない 2 つのパーツのスケッチ

上側のパーツには、右側にあるはずのライン セグメントがありません。

赤色の 3 角形は、問題があるワイヤフレーム内の領域を示しています。