FEA エディタまたは[結果]環境の[解析] [解析]

[解析]  [最適化]を使用して、[設計最適化]ダイアログにアクセスします。[パラメータ]タブは、設計の最適化の解析パラメータを指定する時のみ使用します。このタブの値は、設計シミュレーションには影響しません。

[最適化]を使用して、[設計最適化]ダイアログにアクセスします。[パラメータ]タブは、設計の最適化の解析パラメータを指定する時のみ使用します。このタブの値は、設計シミュレーションには影響しません。

[最適化法]では、設計の最適化に使用するアルゴリズムを設定します。次の中から選択することができます。

- SLP: 逐次線形計画(SLP)法で解析解を求めます。最初に、目的関数と拘束関数のテイラー級数の近似解(線形)が得られるので、この近似解を使用して最適解を求めます。これが最も信頼度の高い解析手法です。

- SQP: 逐次 2 次計画(SQP)法で解析解を求めます。最初に、目的関数のテイラー級数の近似解(非線形)と拘束関数の線形近似解が得られます。これらの近似解を使用して最適解を求めます。この手法は SLP よりも収束が早いですが、安定性に欠ける場合があります。

- 応答曲面: 変動する設計変数に対するモデルの応答を表現するグローバル関数を作成します。この関数は使用範囲がより広範にわたっているため、SLP 法や SQP 法ほど詳細に解析できません。したがって、応答曲面法で得られた最適値は実際の最適値の近似値にしかならない場合があります。より高精度な解を得るには、応答曲面法で解析を実施し最適解の近似値を求めた後、その応答曲面の結果を基に SLP 法または SQL 法のどちらかで最適解を求めます。

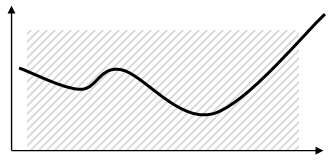

なお、絶対最適解が保証されるのは、設計目標が各設計変数の下限から上限までの設計範囲内の凸面(最小解)または凹面(最大解)である場合のみです。最適化曲線が屈折した場合、得られるのはローカル最適解であることがあります。この場合、別の最適化法を使用するか上限値と下限値を調節すると、別の最適結果が得られます。図 1 に図解例を示します。

目的/拘束

設計変数

設計変数

設計範囲

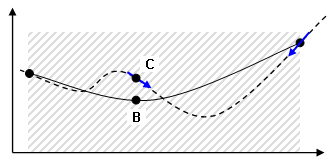

(a) 目的/拘束方程式の理論曲線。曲線を求めることができれば最小値は簡単に得られますが、事前にはわかりません。数値計算で曲線を計算し、最小限の計算量で最小値を求めようとします。

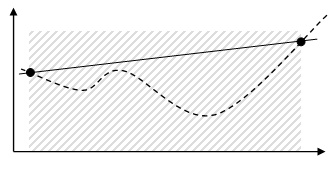

(b)SLP 法では、設計範囲の上限値と下限値の曲線の値を求めます。下限値が最小になるため、下限値でラインサーチが開始されます。

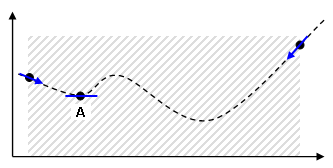

(c)さまざまなパラメータを使用し、検索ルーチンにより理論曲線の A 点における最小値を求めます。最小値が得られると、解は収束します。得られた最小値は絶対最小値ではなく、極小値になります。

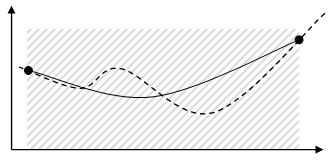

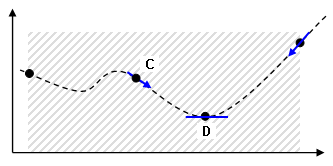

(d)SQP 法では、非線形方程式から理論曲線を導き出します。

(e)非線形方程式の最小値は B 点になります。設計変数のこの値では、理論曲線は C 点であり、計算上勾配があります。

(f)検索ルーチンではさまざまなパラメータを使用して、理論曲線の最小値(D 点)を求めます。最小値が得られると、解は収束します。

図 1: 最小値の求め方を示した図解例

図 1 に関してはいくつかの注意点があります。

- 検索方向と移動限界は、SQP 法よりも SLP 法を使用した場合に上下限値の影響を強く受けます。

- 上記の手法で得られた最適値が拘束条件(応力、たわみなどの上下限値)を満たす保証はありません。勾配 0 のポイントが最適解として得られると、拘束に違反がある場合、検索ルーチンは移動先を決定できません。このような場合、違反のある設計変数の範囲を調整して、最適化解析を反復できます。

[最大反復数]フィールドには、最適化で適用される反復の回数が示されます。この反復回数内に解が得られなかった場合は、設計最適化が停止します。解析完了後、必ずログ ファイルで拘束が指定の制限値にどのぐらい近づいたかを確認してください。

なお、完全な最適化解析では指定した最大反復回数まで解析が実行される可能性があります。通常の解析に 30 分ほどかかる場合、反復回数を 20 回に設定すると、最適化全体では完了までに合計 10 時間以上、おそらくは 60~100 時間もの時間がかかる可能性があります(設計変数の数と収束に必要な反復回数によります)。

[最大目標変化]フィールドは、解析が解に収束した時点で決定します。これは許容誤差になります。ある反復から次の反復までの各拘束値([パフォーマンス]タブで指定した目的/拘束)の変化が現在結果時間の許容範囲内にある場合、解析は収束しています。式で表すと、-許容差 <= (現在の結果 - 前回の結果)/現在の結果 <= +許容差となります。