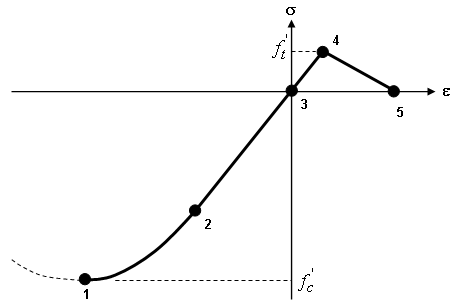

鉄筋コンクリート材料モデルは、引張と圧縮の動作が異なり、統計的に均一であるとして扱われます。個々の肉眼で確認できる亀裂を追跡するのではなく、統合点の弾力性の変性によって亀裂や破砕をシミュレーションする、塗布亀裂モデルに従います。(各要素の積分点では、最大 3 つの異なる直交平面で亀裂が生じる可能性があります。積分点の数は[要素定義]で設定されます)。ここで説明するモデルは、比較的単調な載荷を対象としています(真の単調載荷は増加するまたは減少しますが、元に戻ることはありません)。現在のモデルでは、亀裂は最も重要な点と見なされますが、封じ込められた中の圧縮も正当に考慮されます。図 1 を見てください。

鉄筋コンクリート材料モデルも、塗布鉄筋手法を実装します。. 鉄筋は、指定した容積の割合を持つ要素全体に分布していると想定されます。 鉄筋の強度は、指定された方向のコンクリートを強化します。鉄筋材料は、フォン ミーゼス等方硬化の弾塑性材料モデルに従います。鉄筋の 3 つの独立した方向を定義できます。

ヒント: 分散鉄筋手法の代用

分散鉄筋手法は広く普及している解析手法ですが、近似が許容されない場合もあります。より正確な解を得るためには、次のいずれかの手法が適しています。

- 体積全体に鉄筋が分布されている 1 つのパーツを使用するのではなく、2 つのパーツを使用します。両方のパーツが鉄筋コンクリートして定義されます。1 つ目のパーツは鉄筋を含まないコンクリートで構成されます。2 つ目のパーツは鉄筋を囲むコンクリートの体積を占め、その体積に分散鉄筋手法を使用します。

- 鉄筋を含まない 1 つ目のパーツとしてコンクリートのモデルを作成し、ビーム要素やトラス要素を使用して 2 つ目のパーツとして鉄筋のモデルを作成します。ビーム要素やトラス要素は、鉄筋に沿ってコンクリートのすべての節点と接触させるのが理想です。これには、鉄筋の数と複雑性に従ってメッシュを作成する追加作業が必要になります。

図 1: 平板コンクリートの理想的な等軸動作

鉄筋コンクリートの材料特性は次のとおりです。ここでは、「平板コンクリート」とは鉄筋を一切含まないコンクリートのことを指します。コンクリートと鉄筋を組み合わせた材料特性は、プロセッサによって処理されます。

[一般]タブ

[一般]タブの入力内容は平板コンクリートに適用されます。

- [質量密度]: 平板コンクリート(鉄筋を除く)の単位体積あたりの質量を入力します。

- [ヤング率]: ヤング率を入力します。弾性領域(図 1 の 2、3、4)における材料の応力対ひずみ曲線の傾きです。ヤング率とも言います。0 より大きい値を入力する必要があります。

- [ポアソン比]: ポアソン比を入力します。ポアソン比は、軸方向に荷重が加えられた部材の負の横ひずみを軸方向のひずみで割った比になります。

[強さ]タブ

[強さ]タブの入力内容は平板コンクリートに適用されます。

- [一軸引張強度]: 一軸引張荷重(図 1 の 4)を受けるコンクリートの強度(破壊応力)を入力します。0 より大きい値を入力する必要があります。

- [等軸圧縮強度]: 等軸圧縮の荷重(図 1 の 1)を受けるコンクリートの強さ(破壊応力)を入力します。正数かつ 0 より大きい値となります。

- [伸張圧縮強度]: 伸張圧縮の荷重を受けるコンクリートの強さ(破壊応力)を入力します。値は正数または 0 を入力します。0 を入力した場合は、[高度]タブの入力内容によって伸張圧縮強度が決まります。

- [伸張硬さ]: このドロップダウンには、亀裂の形成と強さへの影響に関する 2 つのオプションが含まれます。[破壊エネルギー、線形]を選択した場合は、平板コンクリートの[破壊エネルギ/面積]の値を入力します。これが破壊エネルギー(最初の亀裂発生から完全な故障までの間)となります。値を 0 にすると、[伸張硬さ]を[何もない]に設定した場合と同じになります。体積あたりの破壊エネルギーは、応力対ひずみ曲線下の領域(図 1 の 4、5)に比例します。これと特性長を掛けたものが[破壊エネルギ/面積]の値となります。

- [せん断保持力]: 形成された亀裂が閉口すると、材料によって亀裂の平面と平行にせん断力が伝達される場合があります。[パラメータ]が 1 の場合は、粗い亀裂であることを示しています。ロスなくすべてのせん断力が伝達されます。0 の場合は、摩擦がない完全に滑らかな亀裂であることを示しています。亀裂の平面に沿ったせん断力は伝達されません。

[硬化]タブ

[硬化]タブの入力内容は平板コンクリートに適用されます。入力内容は、弾性領域後の圧縮におけるコンクリートの応力対ひずみ曲線を示します(図 1 の2~1)。

降伏点(点 2)から開始し、[ひずみ]と[応力]に負の値を入力します。[ソート]ボタンをクリックすると、値が降順(降伏点から故障点へ)に並べ替えられます。最低 2 つのデータ点が必要です。

1 行目(インデックス 1)のエントリは降伏点となり、[一般]タブに入力されたヤング率とリンクします。したがって、1 行目のひずみは入力できません。(応力行 1)/(ヤング率)として計算されます。1 行目のひずみはそのセルを選択すると、インタフェースによって計算、入力されます。最初のひずみは入力された値にかかわらず計算されます。

[鉄筋]タブ

[鉄筋]タブの入力内容は鉄筋材料に適用されます。材料が降伏応力まではヤング率に従い、以降はひずみ硬化係数に従う場合、双線形応力対ひずみ曲線が解析に使用されます。

- [鉄筋の数]プルダウンから、材料に含める鉄筋の数を選択します。データを入力するための鉄筋のタブが同じ数表示されます。

- [体積比]は、総体積の中で鉄筋が占める割合となります。この値は 0~1 の間となり、すべての鉄筋の体積比の合計は 1 未満となります。

- [質量密度]: 鉄筋材料のみの単位体積あたりの質量を入力します。

- [ヤング率]: 弾性領域における鉄筋材料のヤング率を入力します。

- [ひずみ硬化係数]: ひずみ硬化係数は、降伏応力後の応力対ひずみ曲線の傾きとなります。

- [降伏応力]: 鉄筋材料の降伏応力を入力します。

- [鉄筋方向X]、[鉄筋方向Y]、[鉄筋方向Z]は、鉄筋方向を定義するベクトルの X、Y、Z 成分となります。つまり、[1,0,0]の場合は、鉄筋は X 軸に平行となります。[1,1,0]の場合は、鉄筋が X 軸から 45 度で XY 平面に配置されます。ベクトルの大きさは 0 より大きい必要があります。

[高度]タブ

平板コンクリートの故障のエンベロープは、[強さ]タブに入力した強さか、実際のテスト データから計算されます。[方法]プルダウンで計算に使用するパラメータを指定します。測定データを基に係数を計算する方法の詳細については、「鉄筋コンクリートに関する理論的な解説」ページを参照してください。