2D 要素は、YZ 平面上で定式化する必要がある 3 つまたは 4 つの節点を有する要素であり、YZ 平面上で定式化する必要があります。軸受やシールなどのオブジェクト、ダムなどの構造物のモデル作成と解析に使用します。これらの要素は YZ 平面で定式化され、2 自由度のみに定義されています(Y 移動、Z 移動)。温度依存の直交異方性材料特性を定義し、互換性のない変位モードを含めることができます。

要素を定義するライン間の最も高いサーフェス番号によって、その要素のサーフェス番号が決定されます。

本質的には、2D 要素には回転自由度(DOF)がなく、X 方向の移動もありません。必要に応じて Y、Z 移動の拘束と力を適用できます。

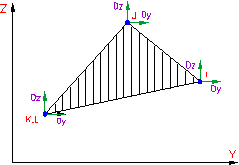

図 1: 2D 弾性要素(3 角形)

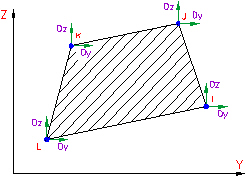

図 2: 2D 弾性要素(4 辺形)

2D 要素が適している場合

- パーツの断面のモデルを作成する。

- モデルを YZ 平面上で描画できる。

- 平面応力のジオメトリ タイプ: 厚さから計算した X 方向の応力がない。X 方向のひずみが許容できる(軸荷重下の薄板など)。

- 平面ひずみのジオメトリ タイプ: 厚さから計算した X 方向のひずみがない。X 方向の応力が許容できる(大規模なダムなど)。

- 軸対称ジオメトリ タイプ: モデルが Z 軸に関して軸対称であり、YZ 平面の正の Y 象限のみに存在する。

2D 要素のタイプを選択する

構造解析で利用できる 2D 要素には 3 つのタイプがあります。これらは[要素定義]ダイアログ ボックスの[一般]タブ、[ジオメトリ タイプ]ドロップダウン メニューで選択できます。

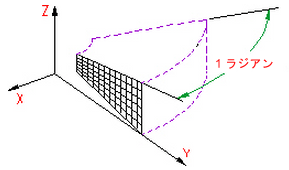

- [軸対称]: ジオメトリ、荷重、Z 軸に関して対称な境界条件によって固体のモデルを構成する要素に使用する幾何モデル タイプです。負の Y 座標は不可です。節点荷重は円のラジアン数によって正規化されます(ラジアンで割られた荷重)。回転軸(Z 軸)に沿った節点がある場合は、解の精度を高めるために次の手順に従います。

- 境界条件などの拘束を使用して、節点を Y 移動(Ty)に抑制します。

- 回転軸に沿った要素の[適合性]を[強制的]に設定します。要素の適合性が強制的に設定されていると剛性が過大評価される可能性があるので、異なるパーツ番号の軸に沿った要素のみを有するモデルが理想的です。これにより、適合性が強制的に設定されるのはこれらの要素のみとなります。モデルの他の部分は、[適合性]を既定の[非強制]に設定します。モデル全体が 1 つのパーツの場合(または軸対称のパーツの適合性がすべて強制的に設定されている)、非強制に設定されている要素と同じ精度を得るためには、より精細度の高いメッシュが必要です。適合性の設定の詳細は「2D 要素パラメータ」を参照してください。

図 1: 2D 軸対称モデル

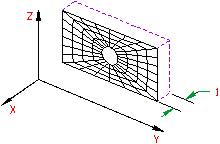

- 平面ひずみ: YZ 平面に垂直なたわみがない固体のモデルを作成する際は、この幾何モデル タイプを選択します。X 方向のたわみは想定されないため、解析では 1 単位の厚さが想定されます。厚さを入力できますが、この厚さの用途は[結果]環境における 3D 可視化のみです。入力された荷重と結果はすべて 1 単位の厚さに基づきます。

図 2: 2D 平面ひずみ

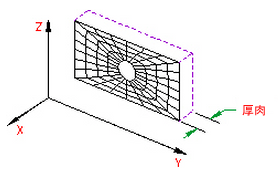

- 平面応力: YZ 平面に垂直な応力がなく、YZ 平面に垂直な厚さが指定されている固体のモデルを作成する際は、この幾何モデル タイプを選択します。構造的関係は、YZ 平面に垂直な応力が 0 になるように修正されます。厚さ全体にわたって、荷重はすべて均一に分布されます。

図 3: 2D 平面応力モデル

2D 要素パラメータ

2D 要素の使用時に平面応力または平面ひずみ幾何モデル タイプを使用する場合、[要素定義]ダイアログ ボックスの[厚さ]フィールドでパーツの厚みを定義します。

次に、[材料モデル]ドロップダウン メニューでこのパーツの材料モデルを指定します。全方向の材料特性が同一の場合、[等方性]オプションを選択します。材料特性が 3 本の直交軸に沿って変わる場合、または特性が温度によって変わる場合は、[直交異方性]を選択します。

直交異方性の材料モデルを 2D 要素に使用する場合、3 本の材料軸が定義されます。これらは、N 軸、S 軸、T 軸となります。既定では、N 軸は全体 Y 軸に平行です。S 軸は N 軸から反時計回り方向に 90 度となります。T 軸は N、S 軸の外積から計算されます。直交異方性材料の軸が全体座標軸と一致しない場合は、[材料軸回転角]フィールドで角度を指定します。N 軸が、Y 軸から反時計回り方向のこの角度から測定されます。

このパーツで熱応力解析を実行する場合は、このパーツの要素で熱誘起応力が生じない温度を[応力なしの参照温度]フィールドに指定します。熱膨張の拘束に伴う要素ベースの荷重は、節点のポイント データ行で指定した温度の平均値に基づいて計算されます。参照温度は、温度変更の計算で使用されます。熱荷重は、その他のタイプのメンバー荷重を取得するために使用される場合があります。こうした場合には、等価な温度変化(dT)が使用されます。

定義できる最後のパラメータは適合性です。これは、[適合性]ドロップダウン メニューで定義できます。[非強制]オプションを選択した場合、要素間の境界に沿ってギャップや重なりが許容されます。これらの要素は、仮定した線形応力場を用いて定式化されます。これらの要素は低アスペクト比の長方形として最も効果的です。[強制]オプションを選択すると、内部要素境界に沿ったオーバーラップまたは非継続性は許可されません。これらの要素は、仮定した線形変位場を用いて定式化されます。これらの要素は、構造の剛性を過大評価する可能性があります。通常、ひずみ勾配の方向でメッシュ密度を高密度にするには、[非強制]オプションが選択された要素と同じ精度が求められます。詳細については、「互換性のない変位モード」を参照してください。

2D 要素の方向を制御する

通常の FEA 解析では、要素の方向は無視できます。要素の方向設定機能は、直交性材料モデルの要素で使用したり、ローカル要素座標系で応力を解釈する場合に使用すると便利です。これは[要素定義]ダイアログ ボックスの[方向]タブで行われます。[方法]ドロップダウン メニューには、3 つのオプションがあり、要素のどの辺を ij 辺とするかを指定できます。[既定]オプションを選択した場合、最もサーフェス番号の大きい要素の辺が IJ 辺に選ばれます。[I 節点方位]オプションを選択している場合、座標は[X 座標]、[Y 座標]、および[Z 座標]フィールド内で定義する必要があります。この点に最も近い要素の節点が I 節点として指定されます。J 節点は、反時計回りに移動する要素の次の節点となります。[IJ 辺の方位]オプションを選択した場合、[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドで座標を定義する必要があります。この点に最も近い要素の辺が、ij 辺として指定されます。I 節点から要素に沿って反時計回り方向に移動することで J 節点に到達できるように、I、J 節点が適用されます。

2D 要素を使用する手順

- 単位系が定義されているようにしてください。

- モデルで使用される解析タイプが構造になっていることを確認します。

- 2D 要素として適用する要素が YZ 平面に作成されていることを確認します。 ヒント: 3D モデルを 2D モデルに変換する際は、 [作成]

[パターン]

[パターン] [再配置と尺度]コマンド、 [作成]

[再配置と尺度]コマンド、 [作成] [パターン]

[パターン] [回転またはコピー]コマンド、[作成]

[回転またはコピー]コマンド、[作成] [変更]

[変更] [平面に投影]コマンドが有効です。たとえば、誤って XY 平面にメッシュを作成したとします。[再配置と尺度]または[回転]コマンドのいずれかを使用してメッシュを YZ 平面に回転できます。計算の丸めにより、節点が小さな X 座標値を持ち、その要素タイプが 2D に設定されないことがあります。この場合は[平面に投影]で節点を正確に YZ 平面にスナップできます。

[平面に投影]コマンドが有効です。たとえば、誤って XY 平面にメッシュを作成したとします。[再配置と尺度]または[回転]コマンドのいずれかを使用してメッシュを YZ 平面に回転できます。計算の丸めにより、節点が小さな X 座標値を持ち、その要素タイプが 2D に設定されないことがあります。この場合は[平面に投影]で節点を正確に YZ 平面にスナップできます。 - 2D 要素に設定するパーツの[要素タイプ]列を右クリックします。

- [2D]コマンドを選択します。

- [要素定義]の見出しを右クリックします。

- [要素定義を編集]コマンドを選択します。

- 解析の[ジオメトリ タイプ]ドロップダウン ボックスのオプションを選択します。直交方向の 1 つに沿って生じる応力が他の方向に比べて著しく小さい場合は、[平面応力]オプションを選択します。YZ 平面に垂直なたわみがない場合は、[平面ひずみ]オプションを選択します。ジオメトリ、荷重、境界条件が回転軸に関して対称な場合は、[軸対称]オプションを選択します。

- [要素定義]ダイアログの[一般]タブで、[材料モデル]ドロップダウン ボックスから材料モデルを選択します。材料特性が方向に依存しない場合は、[等方性]オプションを選択します。材料特性が方向に依存する場合は、[直交異方性]オプションを選択します。

- 軸対称ジオメトリ タイプを使用している場合は、回転軸に沿った要素の[互換性]ドロップダウン ボックスで[強制]オプションを選択します。

- 平面応力または平面ひずみ要素の幾何モデル タイプを使用している場合は、[厚さ]フィールドに 2D 要素の厚さを入力します。これはモデルを実行する上で必ず入力が必要な情報です。

- 熱応力解析を実行する場合は、[応力なしの参照温度]フィールドに温度を入力します。この値と適用した温度の差が応力の計算に使用されます。

- 直交異方性の材料モデルの場合、全体座標系の XYZ 軸上に材料軸がない場合、[材料軸回転角]フィールドに角度の値を入力します。この角度は、全体座標系 Y 軸から反時計回りに材料軸までの角度を表します。

- [方向]タブをクリックします。

- 要素の局部座標系の軸を定義するには、[方法]ドロップダウン ボックスで[I 節点方位]または[IJ 面を向く]オプションのどちらかを選択し、[節点オーダ]セクションで[X 座標]、[Y 座標]、[Z 座標]フィールドで点を定義します。[I 節点方位]オプションを選択した場合、定義した点に最も近い各要素のコーナーが I 節点になります。[IJ 面を向く]オプションを選択した場合、定義した点に最も近い各要素の辺が IJ 辺になります。

- [OK]ボタンをクリックします。