熱解析結果のコマンドの一部は「線形結果」と同一です。熱解析固有のコマンドは以下のとおりです。

計算された温度

(単位: 度)現在表示されている時間ステップ(非定常解析)または荷重ケース(定常解析)の結果温度です。

初期温度

(単位: 度)時間 0 における温度を示します。この値は、時間ステップや荷重ケースとともに変化しません。定常解析では、この温度に基づいて、温度に依存する材料の材料特性を予測します。

[初期温度]には、別の熱モデルから読み取られた温度、既定の節点温度、または FEA エディタのモデルに手動で適用した "初期温度" が表示されます。[初期温度]には、制御温度や熱伝達周囲温度などの適用荷重は表示されません。

熱流束

(単位: エネルギー/長さ^2/時間)有効な場合、表示は流束の大きさ、または要素の図心の指定された全体座標系の方向に基づきます。図心の熱流束は、フーリエの法則と節点の温度を使用して計算されます。

面を通過する熱流量

(単位: エネルギー/時間)有効な場合、表示は関連する面に垂直な熱流量に基づきます。正の値は熱が面を通って要素から流出していることを示しており、負の値は熱が面を通って要素内に流入していることを示しています。

図心における熱流束(hfcg)の計算後の値は、面の熱流量(H)を計算する際に次のように使用されます。

H = (面に垂直な hfcg のコンポーネント)*(面の面積).

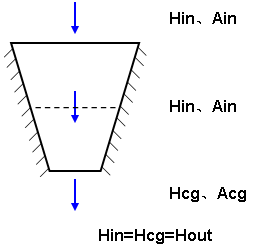

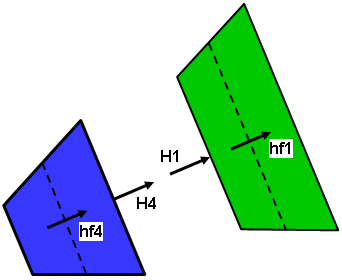

要素がゆがんだり、要素の面が熱流束ベクトルに対して平行および垂直でない場合、これによって明らかな不一致が生じます。たとえば、断熱面を持つ台形要素を通る熱流が定常状態にある場合を想定します(図 1(a) を参照してください)。実際には、流入する熱(Hin)と流出する熱は(Hout)は等しくなります。FEA プロセスで図心における熱流束(hfcg)が計算され、面を通る熱流量が導き出されます。図 1(b)に示されているように、これにより近似が導かれ、わずかに値が異なる 2 つの熱流量が算出されます。

|

|

| (a) 仮想モデル上では、流入面、図心(cg)、流出面のすべての領域を通る熱流量(H)が等しくなります。 | (b) FEA では、図心で計算された熱流束(hfcg)は、面を通る熱流量(H)の計算に使用されます。Ain および Aout が Acg と等しくない場合は、流入する熱と流出する熱は等しくなりません。 |

|

図 1: 面を通過する熱流量の計算 H = 熱流量、A = 領域、hf = 熱流束 |

|

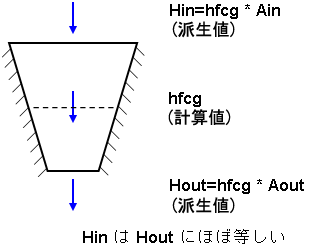

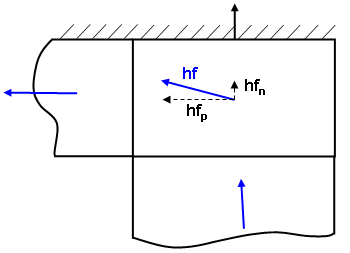

この計算手順では、面を通過する熱流量の値が小さくなる場合(図 2)や、図 1 のように、パーツの境界から流出した熱と別のパーツに流入する熱が等しくならない場合(図 3)もあります。こうした効果は熱流量計算の近似が原因です。

Hout = hf n * 面の領域

図 2: 熱流束から導かれる面を通過する熱流量

面を通る熱流量に関しては、熱流束のベクトル(hf)が面に対して平行なコンポーネント(hfp)と、面に対して垂直なコンポートネント(hfn)に分かれます。垂直なコンポーネントは断熱条件に違反する場合があります。壁により細かなメッシュを作成することにより、このような問題を最小限に抑えることができます。それ以外では、重要度の低い小さな熱伝達荷重を断熱面に追加し、[要素定義]ダイアログの[熱流計算]ドロップダウンで[BCに基づく線形]に設定します。

|

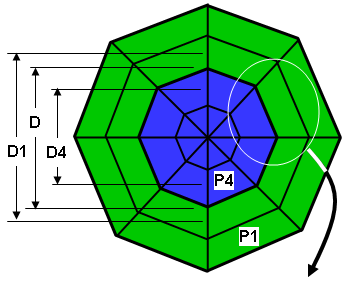

(a) 2 つのパーツから成るモデル: 外側がパーツ 1(緑)、内側がパーツ 4(青)です。パーツ 1 の内部要素の図心の直径は D1 です。パーツ 4 の外部要素の図心の直径は D4 です。 |

|

(b) 便宜的にモデル内の 2 つの要素を拡大し、分割した図です。熱流束 hf4 および hf1 は温度分布から計算されます。パーツ 4(青)の外側の面から流出する熱流量は、H4~hf4 * D に比例します。パーツ 1(緑)の内側の面に流入する熱流量は、H1~hf1 * D に比例します。直径 D は熱流束が計算される図心の直径 D1 および D4 とはわずかに異なるため、2 つの熱流量は等しくなりません。 |

| 図 3: 面を通過する熱流量の例 | |

内側の面では、1 つの要素から流出する熱と隣接する要素に流入する熱が等しくなります。逆の場合も同様です。したがって、平滑値はゼロとなります。この場合の熱流量の大きさを確認するには、[結果コンター]  [設定]

[設定] [結果を平滑化]を無効化します。

[結果を平滑化]を無効化します。

複数の面を通る熱流量の合計を出すには、[結果の照会] [照会]

[照会]  [現在の結果]を使用します。面を選択([選択]

[現在の結果]を使用します。面を選択([選択] [選択]

[選択] [面])し、[概要]ドロップダウン ボックスで[合計]に変更してください。

[面])し、[概要]ドロップダウン ボックスで[合計]に変更してください。

- 熱流量の結果を取得する際はサーフェスも選択できるため、モデルの作成中に複数の面が一意のサーフェスに配置されている場合は便利です。このサーフェスは[結果]環境で選択([選択]

[選択]

[選択] [サーフェス])できます。値を合計するには、[結果の照会]

[サーフェス])できます。値を合計するには、[結果の照会] [照会]

[照会] [現在の結果]を使用します。

[現在の結果]を使用します。 - 熱伝達や輻射など、合計される面に荷重が適用されている場合は、ブラウザ内の[フィルタモジュール]を使用すると、簡単に面を選択できます。(「ブラウザの機能」ページを参照してください。)

- 2D 軸対称解析用の[面を通過する熱流量]によって、360 度(360 度 = 2*pi)の全方向について熱流量の合計が得られます。

ブリック要素に関しては、外側の面が表示されます。内側の面を表示するには、[結果オプション] [表示]

[表示] [要素を縮小]で各要素間を調査し、[結果オプション]

[要素を縮小]で各要素間を調査し、[結果オプション] [表示]

[表示] [内部メッシュを表示]で内側の面を表示します。

[内部メッシュを表示]で内側の面を表示します。

熱流束の精度

[精度]を使用すると、要素間における結果の不連続的な変化を明確にすることができます。理想的なモデルでは、熱流束は隣接する要素間でスムースに変化します。モデルを要素で離散化する過程では、連続する要素の結果には必ず変化が生じます。結果は連続的にはなりません。

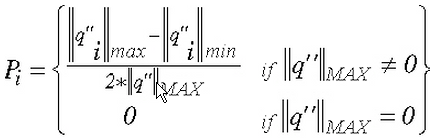

熱解析では、精度は要素間(要素の境界間)の非連続的な熱流束の量に基づきます。計算式は次のとおりです。

ここで

P i は、節点 i における精度です。

![]() max

は、節点 i における熱流束の最大量です。隣接する要素から最大を求めることで導き出されます。

max

は、節点 i における熱流束の最大量です。隣接する要素から最大を求めることで導き出されます。

![]() min

は、節点 i における熱流束の最小量です。隣接する要素から最小を求めることで導き出されます。

min

は、節点 i における熱流束の最小量です。隣接する要素から最小を求めることで導き出されます。

![]() MAX

は、熱流束の全体の最大量です。

MAX

は、熱流束の全体の最大量です。

この計算式から、精度値は 0 以上 0.5 以下の範囲に含まれることが分かります。

モデルの一部が非表示の場合は、精度は限られた節点と要素に基づいて計算されます。単一の要素に属する複数の節点は、精度が 0 になります。

液相率

非定常熱伝導解析のパーツが 1 つでも相変化材料モデルに設定されていると、[液相率]が[結果コンター] [熱流]

[熱流] [相変化]に表示されます。値が 1 の場合は節点が液体であり、0 の場合は節点が固体という意味になります。値がその中間の場合は融解または凝固の状態にあることを意味し、液体が質量に占める割合が示されます。相変化材料モデルに設定されていないパーツに属する節点は、結果にシェーディング表示されません。

[相変化]に表示されます。値が 1 の場合は節点が液体であり、0 の場合は節点が固体という意味になります。値がその中間の場合は融解または凝固の状態にあることを意味し、液体が質量に占める割合が示されます。相変化材料モデルに設定されていないパーツに属する節点は、結果にシェーディング表示されません。