このページでは、どのようにして一次膜応力(Pm)と一次曲げ応力(Pb)が計算されるのかについて説明します。

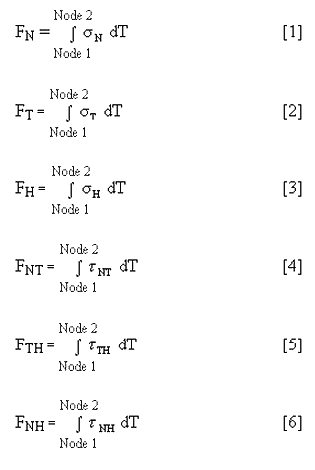

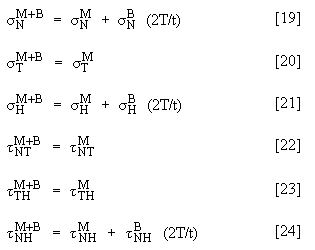

これらの応力の計算には複数のステップがあります。応力分類線(SCL)によって指定されたローカル座標系において、全体座標系の 6 つの応力テンソルを再計算することで開始します。次に、SCL に沿った 6 つの局部座標系の応力テンソル σN、σT、σH、τNT、τTH、τNH を積分して、総荷重(FN、FT、FH、FNT、FTH、FHN)を求めます。次の方程式を使用します。

ここで、T は SCL に沿った位置です。

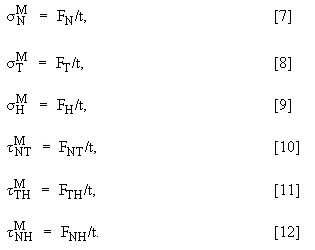

次に、6 つの成分すべての膜応力(F/A)を計算します。長さ t の SCL の場合、次の方程式を使用します。

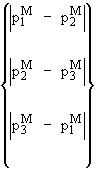

主膜応力(![]() )は、方程式 7 ~ 12 で成分が求められたテンソルにより得られます。これらの応力は、このテンソルを主軸方向で再計算することで得られます。

)は、方程式 7 ~ 12 で成分が求められたテンソルにより得られます。これらの応力は、このテンソルを主軸方向で再計算することで得られます。

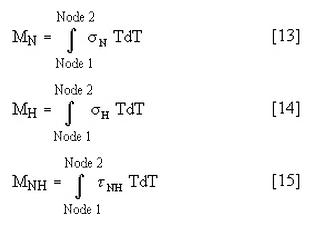

次に、全応力分布から膜応力を減算して、曲げ応力を求めます。これは、応力点ごとに行います。最初に、長さ t の SCL のモーメント荷重分布を求めます。次に、モーメント荷重分布を積分して、断面のモーメントを求めます。

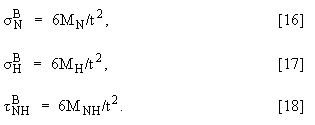

これらの積分を台形積分で計算する必要があります。後続の結果を基にして、長さ t の SCL の曲げ応力(Mc/I)を計算します。

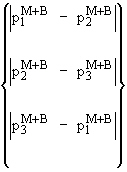

次のステップでは、SCL (![]() )の各端点の主応力を計算します。これらの主膜応力と主曲げ応力は、T = 節点 1 と T = 節点 2 を代入して成分が求められたテンソルにより得られます。

)の各端点の主応力を計算します。これらの主膜応力と主曲げ応力は、T = 節点 1 と T = 節点 2 を代入して成分が求められたテンソルにより得られます。

膜応力は方程式 7 ~ 12 で得られ、曲げ応力は方程式 16 ~ 18 で得られます。2 つの主応力(T = 節点 1 の主応力と T = 節点 2 の主応力)があることに注意してください。また、主応力はテンソルを主軸方向で再計算することで得られます。

この時点で取得したすべての主膜応力、

および、主膜応力と主曲げ応力の合計、

これらの値が、2 つの出力スカラー量の決定に必要です。

- Pm および

- Pm + Pb

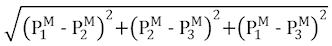

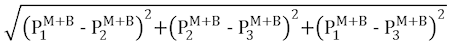

これらの 2 つのスカラー値は、最大せん断応力とフォン ミーゼス応力の 2 つの異なる組み合わせ方法に基づいて、計算および出力されます。次の表は、各値および計算方法に使用された方程式を一覧表示しています。

| 表 1: 各計算方法の Pm および(P m + Pb)の方程式 | |||

|---|---|---|---|

| 最大せん断応力方法 | フォン ミーゼス応力方法 | ||

Pm =  の最大値 の最大値 |

[25] |

|

[27] |

(Pm + Pb) = の最大値 |

[26] * |

|

[28] * |

* 注: 2 つの値セット(T = 節点 1 の値と T = 節点 2 の値)があるため、方程式 26 と 28 はそれぞれ 2 回評価する必要があります。出力量は、最大結果値を持つ節点に基づいています。

最後に、どちらの応力の組み合わせ方法においても、一次曲げ応力の強度(Pb)は次の単純な差分方程式で計算されます。

Pb = (Pm + Pb) - Pm[29]

参考文献: ASME SGDA-99-2, PROPOSED NON-MANDATORY APPENDIX for Subcommittees III & VIII, Interpretation of Finite Element Analysis Stress Results, Rev 4, 2000.