自動メッシュ分割機能の根本的な基準は、ジオメトリです。メッシュは、自動的に曲率の大きな領域およびサイズ変化が急激な領域に集中します。特定の状況では、単純なジオメトリ内で重要な流れの勾配が発生し、自動メッシュサイズで指定された分割よりも細かなメッシュを必要とする場合もあります。

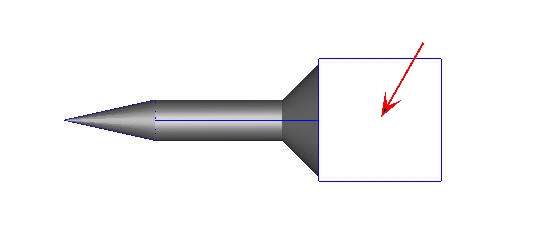

その一例は、空気力学解析における伴流渦内に作成されたボリュームです。ボリュームは単純であるため、自動的に定義されたメッシュでは粗くなります。伴流渦領域では流れの点からはエネルギーが非常に大きく、その勾配も大きいので、より細かなメッシュが必要となります。

自動メッシュ分割を適用した後で、自動メッシュが指定されたボリューム、サーフェス、およびエッジに局所的なメッシュサイズを調節する機能が提供されています。

ワークフロー

1. サイズ調整スライダでサイズを調整

選択モード(ボリューム、サーフェス、またはエッジ)を設定し、目的のエンティティを選択します。

スライダは、0.2 と 5 の間のパラメトリック スケールを使用し、既定位置は 1.0 です。スライダにより、メッシュ サイズを元のサイズの 1/5 に縮小、または 5 倍に拡大することができます。スケールの下限または上限を超えた値(0.2未満または5超)を適用するためには、スライダーの右側にある入力ボックスにスケール値を入力します。

スライダーを動かすと、変更されたメッシュ分割が動的に更新されます。目的のスライダの位置を決定後、[適用]ボタンをクリックします。これにより、(メッシュ分割の再現、および変更したジオメトリに設定が適用される場合に使用される)マクロ再生ファイル内で設定が利用可能になります。

キャンセルボタンによりスライダー位置は1に戻り、自動サイズ指定の後、または前回の変更の実行以降、エンティティに加えたすべての調節内容は事実上元に戻されます。

本システムに組み込まれているメッシュ品質に対する制約は、メッシュを過度に粗くするような設定よりも優先される点に注意が必要です。低品質なメッシュ、あるいはメッシュ作成に失敗するようなメッシュ設定を防止するため、このような対応が取られています。

2. 変更を周囲に反映ボタンによりメッシュのサイズをスムース化

変更を周囲へ反映 ボタンを押すと、要素サイズの適切な変化を保つために、変更したすべてのメッシュ設定が隣接する設定と調和されます。設定した各エンティティのスライダー位置は、スライダー範囲の中央である1にリセットされます。これは、新たに指定したメッシュサイズが、それ以降の設定に対するデフォルトサイズになることを意味しています。[変更を適用]ボタンをクリックしてもスライダはリセットされない点に注意が必要です。

ただし、[変更を周囲へ反映]ボタンをクリックすると、メッシュ分割の完全な再計算が開始されます。このため、[変更を周囲へ反映]ボタンは慎重に使用する必要があります。メッシュダイアログを終了する前に変更を周囲へ反映ボタンを押さなかった場合、解析を開始する際、または解析を保存する際に、同機能が自動的に適用されます。

3. オプション:均一なメッシュボタンを使って均一なサイズを適用

1 つのエンティティを選択し、 均一なメッシュサイズボタンをクリックすることで、そのエンティティに対して均一なメッシュ分割を適用することが可能です。本コマンドは、オブジェクトの最小長さスケールに基づき、エンティティ内のすべての基本長さスケールが同じになるように変更が行われます。

ただし、必ずしも継続的なものではなく、本コマンド実行後、隣接するエンティティを変更するとメッシュが再変更される可能性もあります。そのため、他の設定が完了した後で均一なメッシュサイズを適用することを推奨します。

均一なメッシュサイズボタンをクリックした後、スライダーは 1 にリセットされます。 これにより、同エンティティでその後にサイズを変更することが可能となります。

変更を周囲へ反映ボタンを押す前に、エンティティを選択してキャンセルボタンを押せば、エンティティから均一性を取り除くことができます。変更を周囲へ反映ボタンを押した後は、モデルから均一性を直接取り除くことはできません。

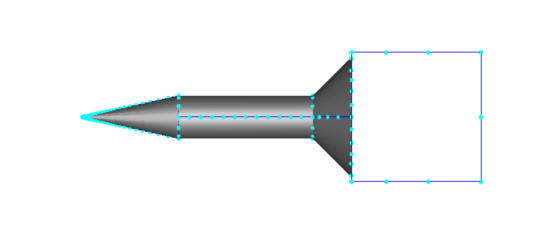

結果を示します。元のメッシュサイズは左側に表示されています。0.4に細分割されたメッシュは右側に表示されています。

一般的なガイドライン

以下に、マニュアルによる分割指定が推奨されるケースをまとめました。

分布抵抗領域

一般的に、最適な精度を得るためには分布抵抗の幅には 3 要素が推奨されています。しかし、非常に薄いジオメトリでは現実的ではありません。

内部ファン

内部ファンのメッシュ分布は、ファンの流れ方向に 2 要素以上が作られるように調節するべきです。

伴流渦領域

上図に示したように、高速または急勾配領域に作成されたジオメトリは、流れの物理現象を適切に再現できるよう細かいメッシュを作成すべきです。一部のモデルでは、均一なメッシュ分割が有効であり、デフォルトの分布でばらつきが大きい場合には特に有効です。均一なメッシュを適用するには、均一なメッシュボタンを使用します。

モーションの経路

移動する物体 の経路のメッシュは細分割するべきです。これにより、速度および圧力分布が正しく計算されるようになり、メッシュの「出血領域発生」が防止される。モーションの経路には一般的に均一なメッシュが推奨され、均一なメッシュボタンを使用して指定します。

回転領域

回転領域 には可能であれば均一メッシュを使用するべきです。デフォルトの自動メッシュ分割が原因で回転翼の初期位置が回転領域のメッシュに影響することが多く、回転翼の回転に伴い問題が生じる可能性があり、均一なメッシュの使用が推奨されます。回転領域が均一なメッシュであれば、メッシュにより結果が歪められることはありません。

マクロ再生

エンティティのメッシュサイズの調節と変更を周囲へ反映ボタンを押した際の隣接長さスケールの再計算の関係は、非常に複雑です。この関係により、複数の調節を行った場合は、複雑なモデルでメッシュ分割を正確に再現することが困難になる可能性があります。

このプロセスを円滑化するため、自動サイズ分割が適用された場合、すべてのサイズ調節コマンドを含むログファイルが自動的に記録されます。すべてのサイズ調節および変更を周囲へ反映ボタンのインスタンスが記録され、特定のモデルでメッシュ分割を正確に再現するために再生することが可能です。

このファイルは、サイズを調節した後に[変更を適用]ボタンをクリックした時点で最初に作成され、各コマンドは実行されるたびに自動的に追加されます。すべて削除ボタンをクリックすると、モデルからメッシュ分割が取り除かれ、マクロ再生ボタンが有効になる。モデルにメッシュ分割を再指定するには、マクロ再生ボタンをクリックする。

マクロ再生ボタンをクリックすることで、ログファイルを呼び出します。マクロ再生ボタンは、調節済みのメッシュ分割が存在していたが削除された場合に使用可能です。マクロ再生ボタンは、メッシュ分割が削除されて自動サイズボタンが押された場合にも使用可能であり、保存済みの調節内容がデフォルトのメッシュ分割に上書きされます。

この結果、以前に保存されていた正確なメッシュ分割が指定できます。特定のマクロは同じジオメトリに対してのみ適用されるべきである点に注意が必要です。ログファイルを別のジオメトリに適用すると、予想外の結果となります。

ログファイルには、解析名に「.meshlog」の拡張子を加えた名前が付けられます。同じジオメトリに基づいた別の解析でメッシュログを使用するには、meshlogファイルを新規解析名でコピーし、マクロ再生ボタンをクリックします。

マクロファイルは解析ファイルと共に保存され、解析を開いた際にコピーが作業ディレクトリへ取り出されます。解析ファイルに対するマクロファイルが既に存在する場合、そのファイルは解析ファイルから取り出されたファイルで上書きされます。解析を閉じると、作業ディレクトリ内のマクロファイルは解析ファイル内にコピーされます。作業ディレクトリ内にマクロファイルが存在しない場合は、解析ファイル内のマクロファイルはすべて削除されます。解析を保存せずに閉じた場合、マクロファイルの外部コピーは解析ファイルに組み込まれません。

マクロ ファイルは、以下の 3 つの方法で Autodesk® CFD インタフェースにより削除することが可能です。

モデルに[サイズ調節]スライダで調節済みのメッシュ分割指定がある場合は、[自動サイズ]ボタンをクリックします。

これでモデル全体のメッシュ分割がデフォルトにリセットされ、マクロファイルが削除されます。

メッシュ分割を削除した後で、[自動サイズ]ボタンをクリックし、サイズを調節します。

自動サイズボタンを最初にクリックした後で、モデルに上書きするためにマクロ再生ボタンをクリックすることも可能です。ただし、自動サイズボタンをクリックした後、マクロ再生ボタンをクリックする前にサイズを調節した場合は、新規の調節作業と仮定されるためにマクロは削除される。

メッシュ分割を削除した後で、[自動サイズ]ボタンを 2 回クリックします。

前述のように、自動サイズボタンを最初にクリックした後にマクロ再生ボタンをクリックすることも可能です。ただし、自動サイズボタンを再度クリックした場合は、マクロが削除されます。