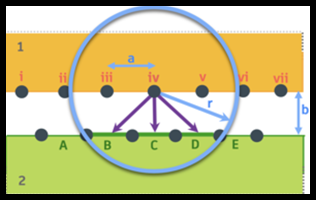

最大有効距離の例

最大有効距離によって、解析の開始時に作成される接触要素(紫色の線)が決まります。

注: このプロセスでは接触要素が最初に作成されますが、メッシュ要素とは異なり、モデル上では表示するできません。

図 1. 最大有効距離を決定します。

2 つのパーツが 2 mm (b)離れていて、メッシュ サイズが 4 mm (a)だとします。ギャップを埋めるには、理論的には(a^2+b^2)の平方根の距離が必要です。これは 4.5 mm に等しくなります。

次に、誤差のマージンを考慮して、最大有効距離(r)を理論上の距離の 1.1 ~ 1.2 倍に設定すると、5 mm になります。

この設定では、セカンダリ面のノードがプライマリ面のノードから 5 mm 以内にある場合、システムによって接触要素が作成されます。

注: パーツが互いにスライドする場合でも、解析中は接触要素が作成されません。

重要:

変位によってギャップが解消されてもスライドしない場合、ノード iv は要素 C に接触して力を伝達します。このシナリオにおいて、ノード iv は他の要素に力を伝達しません。

ノード iv が要素 B を超えるようにパーツがスライドする場合、ノード iv が要素 B に食い込みそうになったときに接触が検出されます。

ノード iv が有効距離よりも大きな距離を移動する場合、たとえばノード iv が要素 A を超えるような場合には、接触要素は存在せず、ノードはその要素を通過できます。