このページで説明する結果オプションは、次の 3 つのリボン タブのいずれかに配置されています。

- [結果コンター]

- [結果の問合せ]

- [結果オプション]

[荷重ケース オプション]

次に示すのは、[荷重ケース オプション]パネルで選択可能なボタンの定義および使用方法です。このサブメニューは、現在のモデルに複数の荷重ケースが設定されている場合のみ使用できます。

動的解析における荷重ケースおよび時間ステップは、同義語と考えることができます。すなわち、これらは特定の荷重の組み合わせを適用した、または特定の瞬間における結果セットを表します。

- [最初]: このコマンドを選択すると、最初の荷重ケースの荷重と結果が表示されます。

- [戻る]: このコマンドを選択すると、1 つ前の荷重ケースの荷重と結果が表示されます。

- [中間]: このコマンドを選択すると、中間の荷重ケースの荷重と結果が表示されます。

- [次へ]: このコマンドを選択すると、次の荷重ケースの荷重と結果が表示されます。

- [最後の結果]: このコマンドを選択すると、最後に解析された荷重ケースの荷重と結果が表示されます。これは、計算結果が得られた荷重ケースです。解析が最後まで行われる前に停止した場合(または解析が進行中の場合)、最後に解析された荷重ケースと最後に要求された荷重ケースのそれぞれの荷重ケース番号は別の番号になります。

- [前回]: このコマンドを選択すると、最後の荷重ケースの荷重が表示されます。解析が最後まで行われた場合は、結果も表示されます。

- [設定]: このコマンドを選択すると、結果を表示したい特定の荷重ケースを指定できる画面が表示されます。

- [自動的に進む]: 一部の解析タイプは、荷重ケースが計算されるとすぐにその結果が出力され、確認できるようになっています。モデルが想定どおりに設定されて処理が進行していることを確認する目的で、解析の実行中に結果を確認する必要があるものとしては、非線形解析や非定常熱伝導解析などがあります。

[自動的に進む]コマンドが有効になっているときは、新しい結果が計算されると結果が更新されます。このコマンドをオフにしたり別の荷重ケースを選択したことによりコマンドが無効になっている場合は、新しい結果が計算されてもその結果は表示されません。

- [解析中]: [自動的に進む]コマンドを使う解析について、このメニュー項目により解析が進行中である(このメニューがオンになっている)かそうでない(オフになっている)かが示されます。解析が進行中の間は、モデルに変更を加えたりソフトウェアを終了するなどの一部の機能は無効になります。

解析ウィンドウが開いているときは、たとえ解析自体が完了している場合でも解析が進行中であるとみなされます。

[スペクトル成分]

応答スペクトル解析の結果を表示する際、計算方法が[NRC Reg. [Guide 1.92]または[修正方法]のいずれかの場合は、[結果オプション] [解析指定]

[解析指定] [スペクトル成分]を使用できます。スペクトル荷重方向([解析パラメーター]の X、Y、Z の方向因子)および固有振動数については、それぞれで個別の結果が得られます。[スペクトル成分]コマンドでは表示される荷重方向を、[結果コンター]

[スペクトル成分]を使用できます。スペクトル荷重方向([解析パラメーター]の X、Y、Z の方向因子)および固有振動数については、それぞれで個別の結果が得られます。[スペクトル成分]コマンドでは表示される荷重方向を、[結果コンター] [荷重ケース オプション]では表示される固有振動数を設定できます。

[荷重ケース オプション]では表示される固有振動数を設定できます。

[結果]

このコマンドを使用できるのは、応答スペクトル解析、ランダム応答解析、および衝撃解析(DDAM)を実行する場合のみです。既定ではこのコマンドは有効になっていて、解析で使用される全固有振動数の結果が表示されます。固有振動数を個別に表示するには、このコマンドを無効にします。各固有振動数が、それぞれ独立した荷重ケースとして表示されるようになります。

- [結果]は、個々のモードの結果の SRSS (二乗和平方根)となることがよくあります。そのため、結果の符号が失われます(すべての値が正になります)。すなわち、結果の大きさはある程度有意な場合もありますが、方向についての情報は得られません。

- たとえば、モード 1 とモード 2 の最大主応力が 300 と 450、最小主応力が -14000 と -12500 である場合を考えてみます。最小主応力の負の記号は圧縮を表します。これらの SRSS は、それぞれ 541 と 18770 になります。負の記号がなくなったため、最小主応力の方が最大主応力よりも大きいように見えます。

[応答タイプ]

このコマンドは、周波数応答解析でのみ使用できます。適用する各周波数について、同相、異相、または SRSS (二乗和平方根)での結果を表示するように選択できます。

[結果を平滑化]

- 結果の平滑化に関する以降の説明は、既定の設定を基にしています。[結果を平滑化]コマンドによる次のような処理は、[平滑化オプション]コマンドで設定するほとんどのオプションの影響を受けます。

- 平滑化処理のタイプ(平均値を表示する、節点での結果間の範囲を表示する、など)

- モデルに含まれる異なるパーツ間の平滑化

- 算術演算の順番(平滑化が行われるのが最後の結果の計算前か計算後か)

[結果を平滑化]は、表示されるモデルについて、より滑らかな形状で色もスムーズに遷移するように生成されるようにするためのコマンドです。応力など要素ベースの結果の場合、節点での値は各要素で独立して計算されます。そのため、要素の境界にステップの変化や不連続が存在する可能性があります。この差は、FEA プロセスでは当然発生するものです。実際の応力は、節点の全応力の平均にある程度近似している場合があります。[結果を平滑化]コマンドではまさにこの処理が行われます。つまり、このコマンドは隣接する要素間の結果の平均を出し、節点でその平均を表示します。

この方法は、モデルが連続的である場合に適していますモデルにステップの変化(たとえば、プレート要素の厚さの変化)がある場合は、異なるパーツ間の境界における応力を平均化すべきではありません(既定では平均化されません)。

[結果を平滑化]コマンドが有効になっていない場合、データは加工されずに表示されるので、各節点に複数の結果が存在することになります(節点に接続されている各要素につき 1 つの結果が存在するため)。

節点ベースの結果(変位、温度、速度など)の場合は、1 つの節点に値が 1 つしかないため、[結果を平滑化]コマンドを使用しても効果はありません。

[平滑化オプション]

このコマンドを選択すると、[平滑化オプション]ダイアログが表示されます。

- [平滑化関数]: このドロップダウン ボックスでは、各節点の平滑化値に対して適用する値を制御できます。

- [なし]: このオプションを選択すると、モデルの平滑化が無効化されます。つまり、[結果コンター]

[設定]

[設定] [結果を平滑化]を無効にすることと同じです。

[結果を平滑化]を無効にすることと同じです。 - [最大]: このオプションを選択すると、各節点を共有しているすべての要素の最大値が、その節点での平滑化の値として使用されます。

- [平均]: これが既定の平滑化方法です。各節点を共有しているすべての要素の値の平均が、その節点での平滑化の値として使用されます。

- [最小]: このオプションを選択すると、各節点を共有しているすべての要素の最小値が、その節点での平滑化の値として使用されます。

- [範囲]: このオプションを選択すると、各節点を共有しているすべての要素の最小値と最大値の間の範囲が、その節点での平滑化の値として使用されます。

- [合計]: このオプションを選択すると、各節点を共有しているすべての要素の値の合計が、その節点での平滑化の値として使用されます。

- [なし]: このオプションを選択すると、モデルの平滑化が無効化されます。つまり、[結果コンター]

- [パーツの境界にまたがる平滑化]: このチェックボックスをオンにすると、アセンブリの各パーツが共有している節点の値が平滑化されます。次のいずれかのオプションを無効にすることで、平滑化する境界を限定することができます。

- [要素タイプの境界にまたがる平滑化]: このオプションを有効にすると、タイプの異なる要素間で共有されている節点の値が平滑化されます。このコマンドは、ジオメトリ タイプが類似している要素タイプにのみ適用されます。たとえば、このオプションがオンになっている(かつ[ジオメトリ タイプの境界にまたがる平滑化]チェック ボックスがオフになっている)場合、ブリックと 4 面体、プレートと膜、またはトラスとビームで構成される 2 つのパーツ間の結果が平滑化されます。ビームとブリックで構成される 2 つのパーツ間の結果は平滑化されません。

- [ジオメトリ タイプの境界にまたがる平滑化]: このチェック ボックスをオンにすると、ジオメトリ タイプの異なる要素間で共有されている節点の値が平滑化されます。ジオメトリ タイプには、ソリッド(ブリックおよび 4 面体)、平面(2D、プレート、膜、および複合材料)、ライン(トラスおよびビーム)の 3 種類があります。

- [次の角度より大きな分割角を越える平滑化は不可]: このチェック ボックスをオンにした場合、このオプションの下にあるフィールドに入力された値より分割角が大きい 2 つの要素が共有している節点では、結果が平滑化されません。分割角とは、要素の面に垂直な 2 つのベクトル間の角度のことです。たとえば、2 つのプレート要素が同じ平面上にある場合、分割角は 0 度です。この 2 つのプレート要素が立方体のある 1 エッジで交わる場合、分割角は 90 度です。

- [要素のローカル座標系を考慮]: このチェック ボックスをオンにした場合、分割角の代わりに、ローカル(ローカル)軸 1、2、3 の間の角度が使用されます。ある要素とそれに隣接する要素のそれぞれのローカル軸 1 の間の角度が、このオプションの上のフィールドに入力された値よりも大きい場合は、この節点の結果は平滑化されません。隣接する 2 要素のローカル軸 2または 3 についても、それぞれの軸の間の角度が指定された値よりも大きい場合は、同様に処理されます。

- [演算子を適用する前に平滑化]: フォンミーゼス応力や主応力など、一部の二次的な結果は、他の結果に基づく計算から得られる結果です。こうした二次的な結果を平滑化する場合、計算に適用可能な平滑化方法は 2 種類あります。1 つ目は、式で使用される基の結果を平滑化した後に、最後の結果を計算するという方法です。この方法では、得られる最終結果は 1 つになります。2 つ目は、基の結果を平滑化せずに計算して得られたN 個の二次的結果に対し平滑化を適用することにより、1 つの最終結果を得るという方法です。

[演算子を適用する前に平滑化]ボックスがオンになっていない場合は、次の順序で計算が実行されます。

- 基の結果(たとえば応力テンソル)を抽出します。

- 必要に応じて、座標系を変換します。

- 基の結果を使って演算子または式を適用し、N 個の結果を得ます。

- 平滑化関数ごとに N 個の結果を平滑化し、1 つの最終結果を得ます。

[演算子を適用する前に平滑化]ボックスがオンになっている場合は、最後の 2 つの計算の順序が入れ替わります。

- 基の結果(たとえば応力テンソル)を抽出します。

- 必要に応じて、座標系を変換します。

- 平滑化関数ごとに基の結果を平滑化します。

- 平滑化された基の結果を使って演算子または式を適用し、1 つの最終結果を得ます。

この計算では、基の結果において、1 つの節点を共有する複数要素間に急激な変化があると、著しく異なる結果が得られる可能性があります。たとえば、2D 応力解析から次の結果が得られたとします。この 2 つの要素は、共通の節点番号 21 で連結しています。

応力値 要素 10、節点 21 要素 11、節点 21 平均値 応力 YY 1,635.8 362.5 999.2 応力 ZZ 425.7 8.8 217.3 せん断 YZ -294.4 534.1 119.9 フォンミーゼス 1,555.9 992.0 1,274.0 平均平滑化関数を使用し、演算子を適用した後に平滑化が行われるように([演算子を適用する前に平滑化]をオフに)設定した場合、フォンミーゼス応力の計算に対する最終結果は、2 つのフォンミーゼス応力の平均、すなわち 0.5*(1,555.9+992.0) = 1,273.9 となります。[演算子を適用する前に平滑化]をオンにした場合は、応力テンソルの平均値を使ったフォンミーゼスの式で求められます。すなわち

= 933.6 となります。この仮想モデルは、隣接する要素間に大きな応力変化があるため、メッシュを細分化する必要があります。隣接する要素間の基本の結果で大きい不連続がない領域では、[演算子を適用する前に平滑化]を有効にしても、描画された結果に大きな変化は見られません。テンソルまたはベクトルのスカラー、つまり個々の成分を描画する場合、[演算子を適用する前に平滑化]チェック ボックスの設定が描画に影響することはありません。パフォーマンスが若干低下するだけです。

= 933.6 となります。この仮想モデルは、隣接する要素間に大きな応力変化があるため、メッシュを細分化する必要があります。隣接する要素間の基本の結果で大きい不連続がない領域では、[演算子を適用する前に平滑化]を有効にしても、描画された結果に大きな変化は見られません。テンソルまたはベクトルのスカラー、つまり個々の成分を描画する場合、[演算子を適用する前に平滑化]チェック ボックスの設定が描画に影響することはありません。パフォーマンスが若干低下するだけです。 安全係数の計算について、降伏応力が 2000 だとします。演算子を適用した後に平滑化を行う場合は、求める安全係数はそれぞれの安全係数の平均、すなわち 0.5*(2000/1555.9+2000/992.0) = 1.65 となります。演算子を適用する前に平滑化を行う場合は、最初にこの応力の成分が平滑化され、次に 1 つのフォンミーゼス応力が計算され、その後安全係数の値が 2000/933.6 = 2.14 として求められます。

別の例として、ある節点熱源があり、この節点を共有する異なる 2 つの要素を通って熱が反対方向に同じ速度で直接流れ出る仮想モデルを考えてみます。(熱流束はベクトルの結果であることを頭に入れておきます。)ここでは、各ベクトル成分に対する演算はその大きさをとることです。演算子を適用した後に平滑化を行う場合、熱流束の大きさの平均は正の値 X になります(各ベクトルの大きさを計算してから平均を出します)。一方、演算子を適用する前に平滑化を行う場合はゼロになります(大きさが等しく方向が反対の 2 つのベクトルの平均を求めてから大きさを計算します)。

下の表は、これらの例をまとめたものです。

演算子を適用した後に平滑化 演算子を適用する前に平滑化 ミーゼス応力<so>みーぜすおうりょく - 各要素の各節点について、フォンミーゼス応力 σvMn を計算します。

- フォンミーゼス応力の計算結果 σvMn について、個別に平滑化します。平均平滑化の計算は次のようになります。

- 各要素の各節点について、それぞれの応力テンソルを平滑化します。

- 次の式を使って フォンミーゼス応力を求めます。

ただし、6 つの応力成分はすべて平滑化されています。

安全係数 - 各要素の各節点について、フォンミーゼス応力 σvMn を計算します。

- 各要素の各節点について、安全係数を計算します。

- 安全係数を平滑化します。平均平滑化の計算は次のようになります。

- 平滑化された応力テンソルを使ってフォンミーゼス応力の値を計算します(上記の手順 1 と 2)。

- このフォンミーゼス応力から安全係数を計算します。

熱流ベクトルの大きさ - 各ベクトルの大きさを計算します。

- それぞれの大きさを平滑化します。

- 各要素の各節点について、すべてのベクトルを平滑化します。

- 大きさを計算します。

同様に、[演算子を適用する前に平滑化]は、1 つの節点での符号の異なる基の値に対して絶対値演算子を使用する場合や、主応力の値は類似するがその方向が異なるテンソルに対してフォンミーゼス演算子を使用する場合に、大きく影響する可能性があります。

ヒント: [演算子を適用する前に平滑化]オプションがグレー表示されている場合は、現在の結果にこのオプションを適用することはできません。

[絶対値]

このコマンドをオンにすると、コンターの絶対値が表示されます。[結果を平滑化]コマンドを使用している場合は、各節点での平滑化処理に絶対値が使用されます。

[最大値]

このコマンドが有効になっている場合、応力表示値が最大の節点に従って要素のコンター図が作成されます。このコマンドは、[絶対値]コマンドとともに使用できますが、[平滑化オプション]コマンドが有効になっている場合は使用できません。

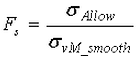

[安全係数]

このコマンドが有効になっている場合、選択した応力コンターの安全係数が表示されます。安全係数は、実際の応力に対する許容応力の比率です。安全係数 1 は、応力が許容限界にあることを表します。安全係数が 1 より小さいと破壊が生じ、1 より大きければ許容可能な解析であることを表します。許容応力は、[許容応力値を設定]コマンドを使用してパーツごとに割り当てることができます。

[演算子を適用する前に平滑化]オプションの設定が安全係数の計算にどのように影響するかの詳細については、「平滑化オプション」のセクションを参照してください。

[許容応力値を設定]

このコマンドを選択すると、[許容応力値]ダイアログが開いて、各パーツが 1 行ごとに表示されます。値を指定する際は、[許容応力]列に値を入力するか、[降伏応力をロード]または[極限応力をロード]ボタンをクリックして材料ライブラリから値をロードします。値がない場合は、許容応力は 0 (ゼロ)に設定されます。許容応力が 0 に設定されたパーツは、安全係数の計算から除外されます。

[変位モデルを表示]

このコマンドが有効になっている場合は、変位モデルが既定の尺度で表示されます。この尺度は、[変位したモデルのオプション]コマンドを使用して変更できます。

[変位したモデルのオプション]

このコマンドを選択すると、[変位モデルの表示オプション]ダイアログが表示されます。

- [変位モデル]領域

- [変位モデルを表示]: このオプションをオンにすると、荷重によるモデルのたわみ形状を表示できます。このたわみ形状の尺度は、[スケール係数]領域で設定することができます。結果のコンターは、たわみ形状の上に表示されます。

- [スケール係数]領域

- [絶対値]: このオプションをオンにすると、スケール係数に基づいてたわみの尺度を制御できます。この値は[スケール係数]フィールドに入力します。[Enter]または[Tab]キーを押すと、指定したスケール係数に応じて、表示領域でモデルの尺度が自動的に調整されます。

- [モデルサイズのパーセンテージ]: このオプションをオンにすると、モデル サイズのパーセンテージに基づいてたわみの尺度を制御できます。このパーセンテージは、[スケール係数]フィールドに値を入力するか、またはスライダ バーを使用して設定できます。[Enter]または[Tab]キーを押すと、指定したスケール係数に応じて、表示領域でモデルの尺度が自動的に調整されます。

- [変位なしモデルの表示]領域

- [表示しない]: 変位なしモデルを表示しないようにするには、このラジオ ボタンを選択します。

- [メッシュ]: このラジオ ボタンを選択すると、たわみ形状の基準系として使用するために、荷重を除荷したモデルのメッシュを表示します。変位なしモデルはシェーディングされません。

- [変位モデルに重ねてメッシュを表示]: このラジオ·ボタンを選択すると、変位なしモデルのメッシュ ラインが、シェーディングされた変位形状に重なって表示されます。

- [透明表示]: このラジオ ボタンを選択すると、シェーディングされた変位なしモデルが透明に表示されます。透明度は、[結果オプション]

[表示設定]

[表示設定] [透明度レベル]を使用して設定できます。

[透明度レベル]を使用して設定できます。

[等値線をプロット]

このコマンドを選択すると、値が等しい結果の位置を結んだ等値線として、現在の結果コンターが表示されます。等値線の設定は、[等値図オプション]コマンドを選択することで変更が可能です。

[等値面をプロット]

このコマンドを選択すると、値が等しい結果の位置を結んだ等値面として、現在の結果コンターが表示されます。等値面の設定は、[等値図オプション]コマンドを選択することで変更が可能です。

[等値図オプション]

このコマンドを選択すると[等値図オプション]ダイアログが開きます。このダイアログで、モデルの等値線および等値面の両方の設定ができます。

- [単色を使用]: このチェック ボックスをオンにすると、右側のプルダウン メニューで選択した色がすべての等値図に対して使用されます。このチェック ボックスがオフのときは、表示値の大きさに従って等値図が色分けされます。

- [等値面を透明表示]: このチェック ボックスをオンにすると、等値面が透明表示されます。透明度は、[結果オプション]

[表示設定]

[表示設定] [透明度レベル]を使用して設定できます。

[透明度レベル]を使用して設定できます。 - [等値図を制御]: [ベースの値]および[増分数]の各領域では、表示される等値線または等値面の数、および表示に使用する値を設定できます。

特定の値の等値線または等値面が 1 つだけ表示されるようにするには、[増分数]フィールドの[単一]ラジオ ボタンを選択してから、[ベースの値]フィールドの[指定]ラジオ ボタンを選択し、横にあるフィールドに値を入力します。

現在の表示の最大値と最小値を基準にして等間隔で等値線または等値面を表示させるには、[増分数]領域の[現在の範囲の増分]ラジオ ボタンを選択し、その横のフィールドで、生成する等値線または等値面の数を指定します。最大値と最小値の差が、指定した値で除算されます。この商の分だけ間隔をあけて等値線または等値面が生成されます。[ベースの値]領域で[現在の結果の最小値]または[現在の結果の最大値]ラジオ ボタンを選択した場合は、等値線または等値面は最小値で開始し、最大値で終了します。[指定]ラジオ ボタンを選択した場合は、その横のフィールドに入力された値で等値線または等値面が表示されます。残りの等値線または等値面は、その値より大きいまたは小さい一定の間隔で生成されます。

生成された等値線または等値面の間隔を指定するには、[増分数]領域の[増分値]ラジオ ボタンを選択し、その横のフィールドに間隔を入力します。最初の等値線または等値面を最小値で描画し、残りの等値線または等値面をその値よりも大きい一定の間隔で描画するには、[ベースの値]領域の[現在の結果の最小値]を選択します。最初の等値線または等値面を最大値で描画し、残りの等値線または等値面をその値よりも小さい一定の間隔で描画するには、[ベースの値]領域の[現在の結果の最大値]を選択します。最初の等値線または等値面を特定の値で描画し、残りの等値線または等値面をその値よりも大きいまたは小さい一定の間隔で描画するには、[ベースの値]領域の[指定]ラジオ ボタンを選択し、その横のフィールドに値を入力します。

- [等値面間に等値線をプロット]: [プロット]チェック ボックスをオンにしてフィールドに値を入力した場合は、等値面と等値面の間に、増分値に対応する等値線を表示できます。2 つの等値面にはさまれた範囲が指定した値で等分され、相当する値で等値線が描画されます。

[表面接触]

このコマンドを選択すると、[一般表面接触オプション]ダイアログが表示されます。

- [プロット結果に用いる表面]: 接触ペアのうち、接触距離結果を表示する方の面を選択します。一次表面と二次表面を[一般的表面間の接触距離]ダイアログで指定します。

- [以下の接触ペアを含む]: 各接触ペアのリストがこのフィールドに表示されます。ペアの横にあるチェック ボックスをオンにすると、そのペアの接触距離結果がシェーディングされます。チェック ボックスをオフにすると、そのペアの接触距離結果はシェーディングされません。

[プレートのオプション]

このコマンドは、構造解析でのみ使用できます。

- [曲げ/膜]領域

- [全応力/ひずみ]: このオプションをオンにした場合、上面/底面の全応力または全ひずみが結果環境に表示されます。全応力は、軸方向応力、せん断応力、および曲げ応力で構成されます。

- [曲げ応力/ひずみ]: このオプションをオンにした場合、曲げ応力または曲げひずみ(SB11、SB22、SB12)がすべての応力計算(フォンミーゼス応力、トレスカ応力、最大主応力、最小主応力など)に使用されます。

- [膜応力/ひずみ]: このオプションをオンにした場合、軸方向応力(SM11、SM22)およびせん断応力(SM12)に基づく膜応力または膜ひずみがすべての応力計算(フォンミーゼス応力、トレスカ応力、最大主応力、最小主応力など)に使用されます。

- [両面表示]領域

- [両面]: このラジオ ボタンを選択した場合は、プレートの前後両面に対して応力の結果が描画されます。場合によっては、片面に引張応力、もう一方の面に圧縮応力が表示されます。[プロットの面を反転]チェック ボックスがオンになっている場合は、現在のビューの反対側の結果が表示されます。

- [上面のみ]: このラジオ ボタンを選択すると、プレート要素の上面の結果が常に表示されます。

- [底面のみ]: このラジオ ボタンを選択すると、プレート要素の底面の結果が常に表示されます。

[複合材料]

このコマンドは、構造解析でのみ使用できます。このコマンドを選択すると、[厚肉/薄肉 複合材オプション]ダイアログが表示されます。

- [層]領域

- [コア層の結果]: このオプションを選択した場合、[要素定義ダイアログ ボックスの[一般]タブで積層コアとして指定された層に対する応力の結果が表示されます。このオプションは、厚肉複合材要素でのみ使用できます。

- [最悪の結果]: このオプションを選択した場合、最悪の層に対する応力の結果が表示されます。このオプションは、最悪の応力の位置を確認する際に、すべての層を切り替えながら値を比較する必要がなく手軽な方法です。

- [指定層の結果]: このオプションを選択した場合、結果を表示したい層を指定することができます。このレイヤは、[レイヤ]フィールドで指定します。

- [ひずみ計算]セクション

- [全ひずみ]: 複合材要素の全ひずみが表示されます。全ひずみとは、機械ひずみと熱ひずみ(初期ひずみ + 硬化)の合計です。

- [機械ひずみ]: 複合材要素の機械ひずみが表示されます。機械ひずみは、初期効果を含む可能性があるすべての荷重による弾性ひずみです。

- [初期ひずみ]: 複合材要素の初期ひずみが表示されます。初期ひずみには、初期の温度荷重および熱硬化による熱的硬化が含まれます。初期ひずみは、温度荷重および硬化の下でのプレートの自由膨張により得られるひずみになります。

[要素のローカル結果を使用]

このコマンドは、応力解析でのみ使用できます。このコマンドが有効になっている場合に、[結果コンター] [応力]

[応力] [テンソル]または[結果コンター]

[テンソル]または[結果コンター] [ひずみ]

[ひずみ] [テンソル]を選択すると、要素のローカル座標系にそれぞれ応力テンソルまたはひずみテンソルが表示されます。

[テンソル]を選択すると、要素のローカル座標系にそれぞれ応力テンソルまたはひずみテンソルが表示されます。

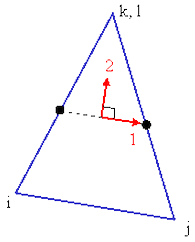

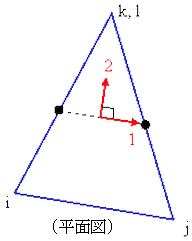

要素のローカル座標系に結果が表示されるとき、凡例には、X 方向に対して 1、Y 方向に対して 2、Z 方向に対して 3 が表示されます。たとえば、[結果] > [応力] > [応力テンソル] > [XY]を選択した場合、せん断応力はローカル座標系の 1-2 に表示されます。

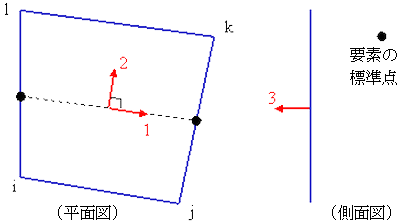

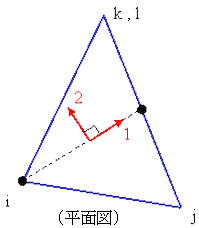

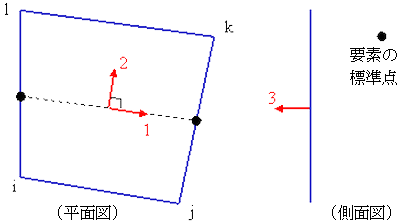

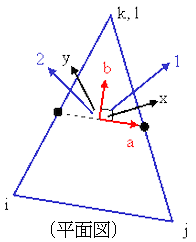

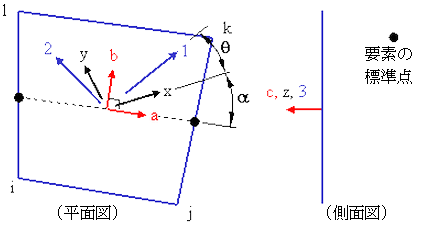

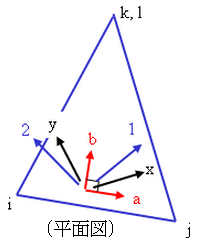

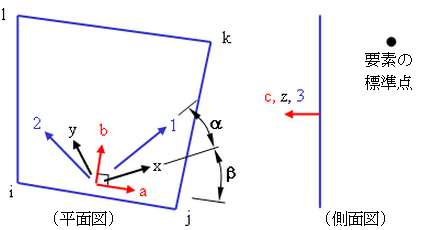

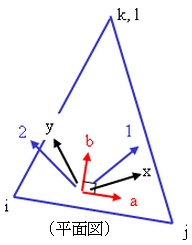

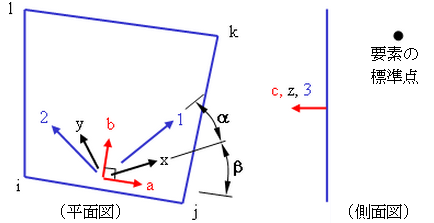

要素のローカル結果の方向は、要素のタイプに応じて異なります。次に示す表および図を参照してください。それぞれの図では、3 節点要素と 4 節点要素が示されています。エッジ j-k およびエッジ i-l 上にある点は各エッジの中央にあり、線形静解析のローカル軸 1 (複合要素についてはローカル軸 a)を定義するために使用されています。非線形応力の場合は、ローカル軸 1 (複合要素についてはローカル軸 a)はエッジ i-j と平行です。次に、ユーザ定義の要素標準点により、軸 3 の方向が決まります。2D 要素では、ローカル軸 3 は常に全体座標系の +X 方向にあります。さらに、右手の法則により、ローカル軸 2 (複合要素についてはローカル軸 b)の方向が決まります。

[表示]

[表示]  [要素方向]コマンドを使用して、要素の方向を結果環境で表示することができます。複合要素の場合、要素方向では軸 a-b-c が表示され、その他の要素タイプの場合は、軸 1-2-3 が表示されます。下の図を参照してください。

[要素方向]コマンドを使用して、要素の方向を結果環境で表示することができます。複合要素の場合、要素方向では軸 a-b-c が表示され、その他の要素タイプの場合は、軸 1-2-3 が表示されます。下の図を参照してください。 | 要素タイプ | 要素のローカル結果が表示される座標系 |

|---|---|

| 線形 2D | 要素座標系(1-2-3)。図 1 を参照。 |

| 線形膜 | 要素座標系(1-2-3)。図 2 を参照。 |

| 線形プレート | 要素座標系(1-2-3)。図 3 を参照。 |

| 線形および非線形ブリック | 全体座標系(X-Y-Z)。 |

| 線形および非線形 4 面体。 | 全体座標系(X-Y-Z)。 |

| 線形薄肉/厚肉複合材 | 層(繊維)座標(1-2-3)。図 4 を参照。 |

| 非線形 2D、膜、およびシェル | 要素座標系(1-2-3)。図 5 を参照。 |

| 非線形複合材 | 層(レイヤまたは繊維)座標(1-2-3)。図 6 を参照。 |

| 表 1: 要素のローカル結果の方向 | |

図 1: 線形 2D 要素の要素のローカル結果

図 2: 線形膜要素の要素のローカル結果

図 3: 線形プレート要素の要素のローカル結果

図 4: 線形複合要素の要素のローカル結果(1-2-3 方向)

要素のローカル軸(a-b-c)は、辺 i-j-k-l が基になっています。積層または材料の軸(x-y-z)は、要素の軸(a-b-c)から α 度回転されます。(材料軸は、[一般]タブの[要素定義]で設定できます。)薄層軸(1-2-3)は、積層軸から ϑ 度回転されます。軸 1 は、各層の繊維と平行です。(層の軸は、[積層物]タブの[要素定義]で[回転角]を使用して設定します。)

図 5: 非線形要素の要素のローカル結果

2D、膜、およびシェル(複合材を除く)。ローカル軸 1 は、辺 i-j と平行です。

図 6: 非線形複合要素の要素のローカル結果(1-2-3 方向)

要素のローカル軸 aは、辺 i-j と平行です。積層または材料の軸(x-y-z)は、要素の軸(a-b-c)から b 度回転されます。(材料軸は、[一般]タブの[要素定義]で設定できます。)薄層軸(1-2-3)は、積層軸から a 度回転されます。軸 1 は、各層の繊維と平行です。(層の軸は、[複合材料]タブの[要素定義]で[回転角]を使用して設定します。)

[ガウス点結果]

このコマンドは非線形解析でのみ使用でき、要素結果(応力、ひずみ)に適用されます。

このコマンドを有効にすると、角の節点での結果ではなく、ガウス点での計算結果が表示されます。(角の節点に最も近いガウス点のみが表示されます。)

拘束の表示設定

このコマンドは、構造解析でのみ使用できます。このコマンドを使用すると、移動方向または拘束により制限される自由度に基づくそれらの拘束を表示することによって、モデルの境界条件をすぐに確認できます。拘束により制限された自由度に対応する自由度のチェック ボックスを正しくオンにした場合は、拘束の記号として 3 角形が表示されます。拘束の自由度の制限に対応する自由度のチェック ボックスの一部をオンにした場合は、拘束の記号として円が表示されます。拘束に対応するチェック ボックスをすべてオフにした場合は、拘束は記号で表示されません。既定では、すべてのチェック ボックスがオンになっていて、すべての使用可能な自由度に制限をかける拘束が 3 角形で表示されます。

たとえば、ある拘束は X 方向および Y 方向の並進を固定し、もう 1 つの拘束は X 方向のみ固定するとします。[Y 並進]チェック ボックスのみをオンにした場合、1 番目の拘束は円として表示され、2 番目の拘束は表示されません。[X 並進]を選択した場合は、1 番目の拘束は 3 角形として表示され、2 番目の拘束は円として表示されます。