2D 要素とは

2D 熱伝導要素は、YZ 平面に描画されたラインから成る 3 節点または 4 節点の要素です。平面方向からの熱流はありません(そのため温度変化もありません)。これらの要素について定義されるのは 1 自由度、つまり温度のみです。温度に依存する節点材料特性は定義できます。

2D 要素の要素タイプを選択する

熱解析では、2D 要素に対し 2 種類の要素タイプを使用できます。これらは、[要素定義]ダイアログの[一般]タブにある[ジオメトリ タイプ]ドロップダウン ボックスで選択できます。

- [平面]: このオプションは、モデルが実質的に平面であることを示します。モデルは YZ 平面に作成する必要があります。

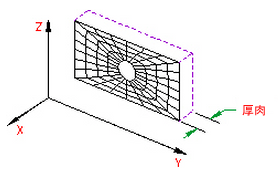

図 1: 2D 平面要素

- [軸対称]: このタイプのジオメトリは、ジオメトリと荷重の両方について軸対称であることが必要です。モデルは、YZ 平面上の、Z 軸を対称軸とした正の Y 空間に作成する必要があります。このジオメトリは、厚さに依存する量はラジアンで表されるという前提に基づいています。

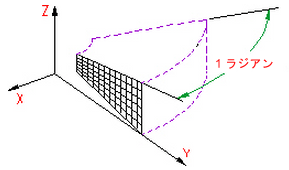

図 2: 2D 軸対称要素

注: 2D 軸対称要素を使用する場合、図 2 に示すように、入力の基準は 1 ラジアンです。計算により求められる面の熱消費率は、全外周が基準となります。

2D 要素のパラメータ

2D 要素を使用するときに平面ジオメトリ タイプを使用する場合は、[要素定義]ダイアログの[厚さ]フィールドでパーツの厚さを定義する必要があります。この入力は、要素の面を通る総熱流量にのみ影響します。総熱流量は、熱流束(エネルギー量/面積)、要素の長さ、および厚さの積として求められます。温度分布および計算された熱流束には影響しません。

ジオメトリが軸対称である場合、このフィールドは使用できません。軸対称解析では 1 ラジアンのスライスと考えることを示すために、値 1 rad が表示されます。これは、要素の面を通る熱流量にのみ影響します。面の面積はラジアル位置の関数になるためです。

次に、このパーツの材料モデルを[材料モデル]ドロップダウン ボックスで指定する必要があります。選択できるオプションは次のとおりです。

- [等方性]: 材料特性がすべての方向で同じである場合は、[等方性]オプションを選択します。これらの特性は温度によって変化することもありません。

- [等方性, 相変化]: 解析タイプが非定常熱伝導解析である場合は、[等方性, 相変化]オプションを選択できます。この材料モデルは、パーツが、固体から液体(融解)、または液体から固体(凝固)に相変化する場合に使用します。この材料特性は温度によって変化しません。

- [等方性, 相変化, 温度依存]: 解析タイプが非定常熱伝導解析である場合は、[等方性, 相変化, 温度依存]オプションを選択できます。この材料モデルは、パーツが、固体から液体(融解)、または液体から固体(凝固)に相変化する場合に使用します。固相および液相での材料特性は温度により変化します。

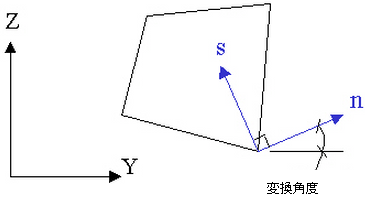

- [直交異方性]: 材料特性が 3 つの直交する軸方向によって異なり、温度によって変化しない場合は、[直交異方性]オプションを選択します。[直交異方性]オプションを選択した場合、[主軸の変換角度]フィールドを使用して材料軸方向を設定できます。要素座標系の n 材料軸は、図 1 に示すように、Y 軸から反時計回りにこの角度が測定されます。

- [温度依存等方性]: 材料特性がすべての方向で同じであり温度によって変化する場合は、[温度依存等方性]オプションを選択します。

- [温度依存の直交異方性]: 材料特性が 3 つの直交する軸方向によって異なり、温度によって変化する場合は、[温度依存の直交異方性]オプションを選択します。[主軸の変換角度]フィールドを使用して材料軸の方向を設定できます。要素座標系の n 材料軸は、図 1 に示すように、Y 軸から反時計回りにこの角度が測定されます。 ヒント:

- 材料特性(すべての材料モデルで要求されます)。「解析の設定と実行」>「熱」>「材料特性」>「等方性相変化材料特性」を参照してください。

- 初期温度。非定常熱伝導解析における初期温度の設定の通常に要件に加え、固体、液体、またはその中間比率の相変化に関する初期状態は、初期温度に基づきます。パーツに初期温度を適用(「解析の設定と実行」の「熱」の「荷重および拘束」の「温度」を参照)するか、既定のグローバル温度を適用(「解析の設定と実行」の「熱」の「解析パラメータ」の「非定常熱伝導解析」を参照)してください。

- 液体の割合を判別するために使用する関係を設定してください(「解析の設定と実行」>「熱」>「解析パラメータ」>「非定常熱伝導解析」ページの「液体割合の計算」のパラグラフを参照)。

- 相変化材料が含まれる場合の解法には、反復プロセスが使用されます。場合によっては、収束許容誤差を通常よりも小さくすることが必要です。「解析の設定と実行」の「熱」の「解析パラメータ」の「非定常熱伝導解析」のページの「非線形反復をコントロールする」のパラグラフを参照してください。

材料モデルの設定で相変化の影響が考慮されるようにするのに加えて、次の項目も設定する必要があります。

注: 非定常熱伝導解析において相変化を含めることはできますが、流体の運動は考慮されません。 たとえば、氷は溶けて水に変化しますが、その水の位置は変わりません。非定常熱伝導解析では、浮力効果や液体の運動(流出など)による熱輸送はありません。

図 1: 主軸の変換角度

続いて、熱流の計算方法を[熱流計算]ドロップダウン ボックスで指定します。[中心投影]オプションを選択した場合、このパーツの熱流束は、フーリエの法則を使って導かれた節点温度から計算されます。[BCに基づく非線形]オプションを選択した場合は、熱伝達荷重または輻射荷重を受けるこのパーツの外面の熱流束は、熱伝達または輻射境界条件の入力パラメータおよび導かれた節点温度を用いて計算されます。このオプションは、内面の熱流束には影響しません。[境界条件に基づく線形]オプションを選択する場合、このパーツ上の熱伝達または輻射負荷による外部サーフェスの熱流束は、輻射負荷による熱流束が線形化されること以外、[境界条件に基づく非線形]オプションと同じ方法で計算されます。

輻射または熱伝達の境界条件に対する実際の熱流束が必要な場合は、 [境界条件に基づく非線形]オプションや[境界条件に基づく線形]オプションを使用するだけで済みます。実際の熱流は面の流束に基づきます。十分に精度が高い有限要素メッシュの場合は、どれを選択しても面の熱流束は等しくなるはずです。

このパーツを通過する物体間輻射による熱交換を行うために、このモデルで他に複数のパーツが必要な場合は、[物体間輻射]ドロップダウン ボックスで[透明]オプションを選択します。これは、2 つの固体パーツが流体パーツを通して相互に熱を放射する流体熱連成解析で特に役立ちます。

2D 要素を使用するには

- 単位系が定義されていることを確認します。

- モデルで使用される解析タイプが熱になっていることを確認します。

- 2D 要素として割り当てる要素が YZ 平面に描画されていることを確認します。 ヒント: 3D モデルを 2D モデルに変換する際は、 [作成]

[パターン]

[パターン] [再配置と尺度]コマンド、 [作成]

[再配置と尺度]コマンド、 [作成] [パターン]

[パターン] [回転またはコピー]コマンド、[作成]

[回転またはコピー]コマンド、[作成] [変更]

[変更] [平面に投影]コマンドが有効です。たとえば、誤って XY 平面にメッシュを作成したとします。[再配置と尺度]または[回転]コマンドのいずれかを使用してメッシュを YZ 平面に回転できます。計算の丸めにより、節点が小さな X 座標値を持ち、その要素タイプが 2D に設定されないことがあります。この場合、[平面に投影]を使用すると、節点を YZ 平面に正確にスナップすることができます。

[平面に投影]コマンドが有効です。たとえば、誤って XY 平面にメッシュを作成したとします。[再配置と尺度]または[回転]コマンドのいずれかを使用してメッシュを YZ 平面に回転できます。計算の丸めにより、節点が小さな X 座標値を持ち、その要素タイプが 2D に設定されないことがあります。この場合、[平面に投影]を使用すると、節点を YZ 平面に正確にスナップすることができます。 - 2D 要素にするパーツの[要素タイプ]を右クリックします。

- [2D]コマンドを選択します。

- [要素定義]の見出しを右クリックします。

- [要素定義を編集]コマンドを選択します。

- [ジオメトリ タイプ]ドロップダウン ボックスで、パーツに適用する幾何モデル タイプを選択します。

- [材料モデル]ドロップダウン ボックスで、パーツに適用する材料モデルを選択します。

- [ジオメトリ タイプ]ドロップダウン ボックスで[平面]オプションを選択した場合は、[厚さ]フィールドでパーツの厚さを指定します。

- [材料モデル]ドロップダウン ボックスで[直交異方性]オプションを選択し、主軸が全体 XYZ 軸 上にない場合は、[主軸の変換角度]フィールドで回転角を指定します。この角度は、全体 Y 軸から材料軸へ反時計回りに測定されます(単位は度)。

- [OK]ボタンをクリックします。