- 使用する組合せ窓ツールを含むパレットを開き、そのツールを選択します。 注: あるいは、

をクリックします。

をクリックします。

- プロパティ パレットで、[基本]

[一般]を展開し、スタイルを選択します。

[一般]を展開し、スタイルを選択します。 - [バインドされたスペース]で、この組合せ窓を自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用することができるかどうかを指定します。

ここでは、3 つの選択肢から選択することができます。

- はい: この組合せ窓は、自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用することができます。

- いいえ: この組合せ窓は、自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用することはできません。

- スタイル別: この組合せ窓は、組合せ窓スタイルの境界設定を使用します。

- [寸法]を展開し、組合せ窓の寸法を修正します。

次の操作を行いたい場合... 次のように操作します... 組合せ窓の長さ [長さ]に値を入力します。 組合せ窓の高さ [高さ]に値を入力します。 組合せ窓のライズ [ライズ]に値を入力します。 始点のマイターと終点のマイターを指定するには [始点のマイター角度]と[終点のマイター角度]にマイター値を入力します。 - [位置]を展開し、組合せ窓の位置プロパティを修正します。

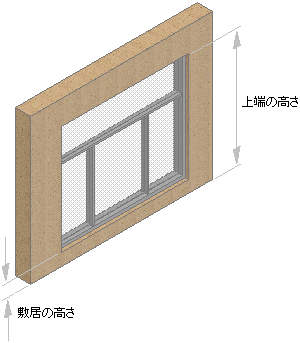

次の操作を行いたい場合... 次のように操作します... 組合せ窓の位置 [壁に沿った位置]で[非拘束]または[オフセット/中央]を選択します。 注: [オフセット]または[中心合わせ]を選択した場合は、[自動オフセット]に値を入力します。組合せ窓の垂直方向の位置合わせ [垂直方向の位置合わせ]で[上端]または[敷居]を選択します。 組合せ窓の上端の高さ [上端の高さ]に値を入力します。 組合せ窓の敷居の高さ [敷居の高さ]に値を入力します。 組合せ窓の回転参照角度 [回転]に値を入力します。 垂直方向の位置合わせは、壁内での組合せ窓の配置方法と、高さを修正したときの組合せ窓に対する影響をコントロールします。[敷居の高さ]と[上端の高さ]オプションを使用すると、組合せ窓の作業点を決めることができます。作業点は、敷居、上端のいずれかに配置できます。垂直方向の位置合わせの値によって、壁内での作業点の垂直方向の位置が決まります。

組合せ窓の高さを修正するときは、作業点が基準になります。たとえば、組合せ窓の作業点を敷居に設定し、垂直方向の位置合わせを 0 mm、組合せ窓の高さを 2100 mm に設定すると、壁内での高さ(組合せ窓の最上部が配置される位置の高さ)は 2100 mm になります。この組合せ窓の高さを 2000 mm に修正すると、組合せ窓の敷居の高さは 0 mm のままで、組合せ窓の最上部の高さが 2000 mm になります。敷居の作業点は維持されます。

作業点を組合せ窓の上端に設定し、[垂直方向の位置合わせ]の値を 2100 mm、組合せ窓の高さを 2100 mm に設定すると、壁内での高さ(組合せ窓の最上部が配置される位置の高さ)は 2100 mm になります。組合せ窓の高さを 2000 mm に修正すると、上端の高さは 2100 mm のままで、敷居の高さが 100 mm になります。上端の作業点は維持されます。

ヒント: プロパティ パレットを移動または非表示にして、作図領域を広く表示することができます。

ヒント: プロパティ パレットを移動または非表示にして、作図領域を広く表示することができます。 - 作図領域で、壁を選択するか、[Enter]を押して、組合せ窓の挿入点を指定します。

- 続けて、組合せ窓を追加し、[Enter]を押します。