接触を使用して、アセンブリ内のパーツの相互作用を定義します。例として、パーツ同士が結合していて単に移動できない場合、一方のパーツが他方のパーツを基準としてスライドできる場合、2 つのパーツは互いに分離できるがスライドできない場合などがあります。

接触を定義するには、主に[自動]と[手動]の 2 つの方法があります。

自動接触

[自動]の接触計算を実行するには、次のように、リボンの[接触]パネルで[自動]をクリックします。

これにより、Inventor Nastran ではモデル全体で接触ペアが特定され、それぞれに接触条件が割り当てられます。

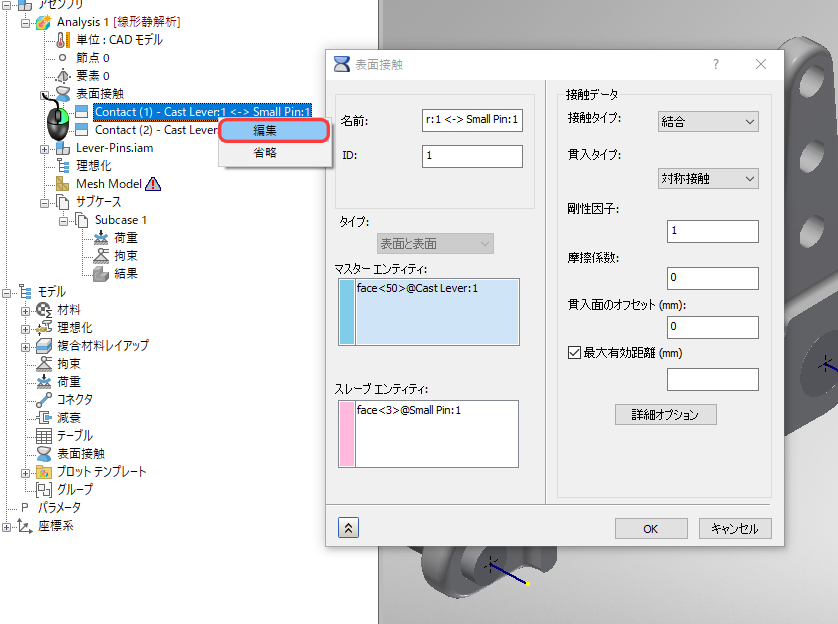

既定では、自動的に計算されたすべての接触ペアは[結合]に設定されます。つまり、モデルに力がかかると、2 つのパーツは接触面で一緒に移動します。接触の定義を変更するには、ツリーの接触エントリを右クリックして、[編集]をクリックします。次のようにリストから目的の接触タイプを選択できます。

手動接触

接触を手動で割り当てると、接触表面のペアのコントロールを強化できます。これを実行するには、リボンの[接触]パネルで[手動]をクリックします。

[表面接触]ダイアログ ボックスには、接触を定義するオプションが 2 つあります。

自動

[自動]オプションを使用すると、複数の接触を自動で定義できます。接触ペアごとに接触境界を 1 つ定義するだけです。

注:

- [許容誤差]と[最大有効距離]では、接触しているとみなされる 2 つのサーフェス間の距離を定義します。この値は、2 つのエンティティ間の物理的な分離距離に相当します。

- [剛性因子]は、接触ジョイントの剛性です。この値は、結合された 2 つのセクションの剛性に基づいています。2 つのエンティティが同じような剛性値を持つ場合は、既定値を使用します。

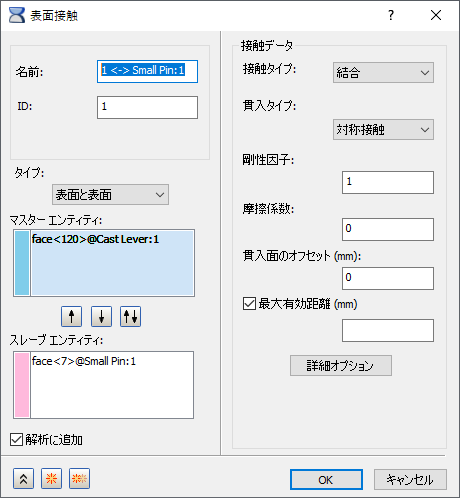

手動

[手動]オプションでは、接触に関与するプライマリ表面とセカンダリ表面、またはエッジを指定します。

通常は、メッシュの粗い方をプライマリ表面とします。セカンダリ表面はプライマリ表面を貫通できません。[貫入タイプ]を[対称]にすると、区別がなくなります。

注:

- [最大有効距離]は予測される最大のスライドまたは移動よりも少し大きくする必要があります。

- 類似したサーフェスの場合は、既定の[剛性因子]でも差し支えありません。一方のボディが他方よりかなり軟らかい場合は、値を小さくします。接触エンティティが互いに大きく貫通している場合は、値を大きくします。

接触のタイプ

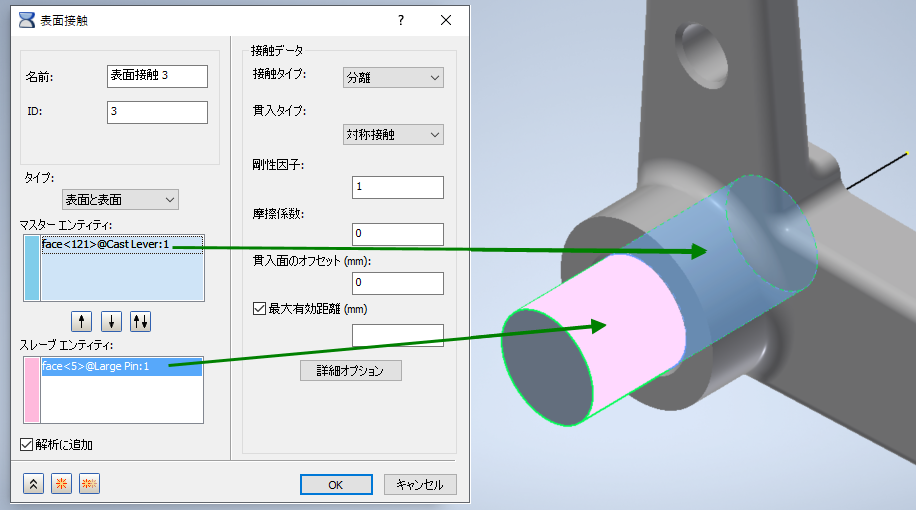

- [分離]: 表面間の接触です。接触する場所でエンティティ間をスライドして開くことができます。

- 非線形解析で使用できます。

- 線形静的解析では、このタイプの接触は線形接触解析を使用します。接触を形成している領域のみが使用されます。離れていく領域は無視されます。

- 摩擦効果が含まれます。

- [結合]: この接触によって、2 つの項目は、接触する場所で同じように反応します。接触する場所ではペアは分離できず、項目を相互に移動させることもできません。

- 線形解析および非線形解析で使用できます。

- [スライド/分離なし]: 引張や圧縮がかかっている場合に、接触面に沿ってスライドできますが、パーツを分離することはできません。

- 線形解析および非線形解析で使用できます。

- このオプションは平面の場合に最適に機能します。曲面では、(メッシュが切り子面になっているため)相互にスライドさせるには少し離す必要があるためです。

- [分離/スライドなし]: 引張や圧縮がかかるとエンティティは分離できますが、相互にスライドすることはできません。

- 非線形解析でのみ使用できます。

- 基本的には無限摩擦です。

- [オフセット結合]: 接触表面間が大きく分離している溶接接続のシミュレーションに使用します。

- 線形解析および非線形解析で使用できます。

- 表面接触のエッジで機能します。一般的には、シェル モデルや中間サーフェス モデルで確認する場合に使用します。

基本的なガイドライン

- 一般的に、[手動]オプションを選択して接触を設定する場合は、曲率が最小の接触セグメントとしてプライマリ表面を選択するか、円柱面の接触であれば外側のセグメントとしてプライマリ表面を選択(および非対称の貫通を使用)します。

- 一般的に、非線形解析を設定する場合、スライドしない接触の増分を 5、スライドする接触の増分を 10、非線形材料での接触の増分を 20 とします。

- 非線形解析では、最初にモデルの静的/固有値解析を実行して、正しく実行されることおよび結果が適切であることを確認します。静的/固有値解析中、接触要素は結合(溶接)要素のように動作します。結果が予測どおりの場合は、非線形解析に進みます。

『ユーザ ガイド』の「表面接触」のトピックには、接触のモデリングに関する追加情報が記載されています。

|

前のトピック: メッシュの細分割の演習 |

次のトピック: 接触および対称の追加の演習 |