乗数

モデルへの適用時に各種静電荷重の大きさをコントロールする乗数が 2 つあります。これらは、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[一般]タブにあります。[境界電圧乗数]フィールドの値は、モデルの指定電圧の大きさを乗算します。[電流或いは電荷乗数]フィールドの値は、モデルの電荷荷重または電流荷重の大きさを乗算します。

[境界電圧乗数]フィールドを除き、これらのフィールドに 0 の値を指定すると、当該タイプの荷重がモデルで無効になります。[境界電圧乗数]フィールドに 0 の値を指定すると、指定電圧の大きさが 0 に変更されます。

2D モデルの流線を計算する

2D モデルの場合、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[オプション]タブの[流線生成を起動]チェック ボックスをオンにすると、モデルを通過する質量ゼロの粒子の理論上の進路が計算されます。この解析結果は、結果環境で表示できます。

静電界により発生する力および電荷を計算する

モデルの個別の表面(通常は材料間の境界)について、静電界により発生する力を計算できます。この力を計算するには、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[オプション]タブの[力/電荷計算を起動]チェック ボックスをオンにします。[力/電荷出力]テーブルで、力を計算するパーツおよび表面を指定します。(パーツ番号および表面番号の変更方法の詳細については、必要に応じて「メッシュ作成の概要」の「FEA エディタでジオメトリを作成、編集する」の「ツール」の「属性を修正と複製」を参照してください)。

静電力は一般的に 2 つのパーツ間の境界で計算されるため、[力の発生器]で指定するパーツ番号と表面番号は、接触する物体(たとえば、導体と空気)の一方または両方のパーツ番号と表面番号になる可能性があります。どちらの表面が適切なのでしょうか。

最初に、どの位置の力を表示するかを決定します。次に、指定する表面は、モデルのはめ合いパーツのパーツおよび表面になります。たとえば、導体に適用する力を取得するには、[力の発生器]で空気の表面番号を指定します。空気に適用する力の場合は、導体の表面の表面番号を指定します。

一致するパーツ(この例では空気と導体)の力は大きさが等しく方向が反対であるため、方向(正または負)が解析で重要でない限り、どちらの表面番号を選択しても問題にならないと考えられるかもしれません。実際には、この考え方は正しくありません。クーロン力は、電界の変化と表面のメッシュ サイズの影響を受けやすい性質があります。メッシュが細かいほど、結果の精度は高くなります。電界の変化が大きいほど、力は大きくなります。ほとんどの物体の誘電率は 1 (気体/真空)を超えるため、電界の変化は気体よりも物体の方が小さくなります。物体の表面の正確な力を取得するには、気体の表面の場合と比較して、大幅に細かいメッシュが必要です。

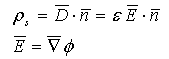

導体表面の力の支配方程式を次に示します。

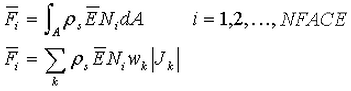

ここで、導体の表面積に対して面積分を行います。

一般的な要素を次に示します。

ここで

ρ s = 表面の電荷密度

E = 静電界

N i 、w k 、J k = 面積を導出する形状関数、加重関数、およびヤコビ行列式

[力の発生器]の結果は、結果環境で表示できます([結果コンター]  [電圧と電界強度]

[電圧と電界強度]  [静電力])。また、応力モデルに力を適用して、静電力による効果を計算することもできます。詳細については、「解析の設定と実行」の「線形」の「荷重および拘束」の「力」の「流体解析または静電解析の反力をインポートする」を参照してください。

[静電力])。また、応力モデルに力を適用して、静電力による効果を計算することもできます。詳細については、「解析の設定と実行」の「線形」の「荷重および拘束」の「力」の「流体解析または静電解析の反力をインポートする」を参照してください。

適切な荷重が適用されている場合、静電電荷を使用して、導体のグループの静電容量を計算できます。各導体の外面を一意の表面に配置する必要があります。モデルが 3 つの導体で構成されている場合、1V の電圧を導体の 1 つ(一次導体)に適用し、0V の電圧をその他の導体に適用します。結果環境で、一次導体の表面の静電電荷の合計を算出します。これが、この導体の自己静電容量です。残りの 2 つの各導体の静電電荷の合計は、この導体と一次導体との相互静電容量です。このプロセスを異なる一次導体で繰り返すことにより、静電容量マトリックスを作成できます。

[解法]タブ

[解法オプション]

静電解析のソルバーのタイプは、[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[解法]タブの[ソルバーのタイプ]ドロップダウン ボックスで選択できます。関連情報については、「使用可能なソルバー タイプ」も参照してください。次のオプションを指定できます。

- [自動]: このオプションを選択すると、モデルのサイズに基づいてプロセッサにより[反復法(AMG)]オプションまたは[スパース行列]オプションが自動的に選択されます。スパース行列ソルバーは、中型のモデルに最適なソルバーです。反復法ソルバーは、大きなモデルに最適なソルバーであり、必要な RAM の容量が少なくなります。システムに 64 ビット プロセッサが搭載されている場合、反復法ソルバーおよび BCSLIB-EXT ソルバーを使用すると、64 ビット プロセッサの特長を最大限に活用できます。

- [スパース行列]: [スパース ソルバーのタイプ]ドロップダウン ボックスで、使用可能な 2 つのスパース行列ソルバーのうち 1 つを選択します。スパース行列ソルバーでは、使用可能な場合に複数のスレッド/コアを使用します。

- [反復法(AMG)]: 反復スキームを使用して、連立方程式の解を得ます。反復法ソルバーでは、使用可能な場合に複数のスレッド/コアを使用します。

何らかの理由により解析マトリックスを作成するが、解析は実行しない場合、[剛性計算の後に停止]チェック ボックスをオンにします。これが有用になると考えられるのは、方程式番号マトリックスにアクセスする場合のみです。それ以外の場合、解析の実行中に剛性マトリックスが常に作成されるため、このチェック ボックスを通常の状況でオンにする利点はありません。

スパース行列および反復法ソルバーの場合、要素データの読み取りおよびマトリックスの作成で使用できる RAM の容量を[メモリ割り当てのパーセンテージ]フィールドでコントロールします。低い値を指定することをお勧めします。(値が 100% 以下となる場合は、使用可能な物理メモリが使用されます。 100% より大きな値を指定すると、メモリ割り当てにより使用可能な物理メモリと仮想メモリが使用されます。

上記で説明したように、一部のソルバーでは、コンピュータの複数のスレッド/コアを利用できます。これに該当する場合、[スレッド/コアの数]ドロップダウンが有効になります。解析結果を最速で得られるようすべてのスレッド/コアを使用できます。ただし、解析と同時に他のアプリケーションを実行するための演算処理能力が必要な場合は、スレッド/コアの数を少なくするよう選択することもできます。

反復法ソルバー

反復法ソルバーを選択すると、[反復ソルバー]領域が有効になります。この領域で指定できるオプションを次に示します。

- [収束許容誤差]フィールドでは、方程式のマトリックスの解析精度を指定します。許容誤差を小さくするほど、解析の精度は高くなります。

- [最大反復数]は、この反復数以内で方程式のマトリクスが解決しない場合、解析を停止します。 重要: 解析の精度は、収束許容誤差によって決定します。許容誤差を小さくするほど解析の精度は高くなりますが、反復回数が多くなる場合があります。反復解析と同様に、結果が適切な精度を満たしているかどうかを確認してください。一部の場合では、異なる収束許容誤差で解析を 2 回実行するのが精度の確認に最適な方法となります。

スパース ソルバー

スパース ソルバーを選択すると、[スパース ソルバー]領域が有効になります。この領域で指定できるオプションを次に示します。

- [スパース ソルバーのタイプ]には、現在使用可能なスパース ソルバーが一覧表示されます。(スパース ソルバーは、Windows オペレーティング システムでのみ使用できます)。次のスパース ソルバーを指定できます。

- [既定値]: BCSLIB-EXT ソルバーを使用します。

- [PVSS]: Solver Soft のスパース ソルバーを使用します。

- [BCSLIB-EXT]: Boeing のソルバーを使用します。このソルバーは、PVSS ソルバーよりも処理が高速です。BCSLIB-EXT ソルバーでは、環境変数 USERPROFILE で指定されたフォルダに一時ファイルが作成される場合があります。既定では、この変数はフォルダ C:¥Documents and Settings¥Username に設定されています。C: はオペレーティング システムがインストールされている場所を示します。BCSLIB-EXT ソルバーから返されるエラー番号 -701 または -804 は、一時ファイルを格納するためのハード ディスク スペースが不足していることを意味します。このエラーが発生する場合、USERPROFILE 変数を十分なハード ディスク スペースを提供できるディレクトリに変更します。環境変数の変更方法については、Windows のヘルプおよびオンライン サポートを参照してください。

- [ソルバーのメモリ割り当て]フィールドでは、BCSLIB-EXT ソルバーのスパース マトリックス解析で使用するメモリの容量を設定します。割り当てるメモリの容量を多くするほど、解析の処理時間は短くなります。その他のスパース ソルバーの場合、メモリの設定が自動的に調整されるため、設定を行う必要はありません。

テキスト出力ファイルのデータをコントロールする

解析の完了後に、解析結果をテキスト ファイルに出力できます。[解析パラメータ]ダイアログ ボックスの[出力]タブでは、このファイルに出力するデータをコントロールできます。

接触オプション

接着連結の処理には 2 通りの方法があります。使用される方法は、2 つのパーツ間で節点が一致しているか、一致していないかによって異なります。

オプション[スマート接着/溶接接触を有効化]を選択すると、パーツ A の節点、表面 B とパーツ C の最も近接した節点、表面 D を結合するために必要な場合、多点拘束方程式を使用します。形状関数は、表面 B の節点の電位を表面 D の節点に挿入します。そのため、メッシュはパーツ間で一致する必要はありません。節点が一致しない場合、MPC が表面接触ペアのすべての節点に使用されます。メッシュがすべての節点で一致すると、節点の一致を使用して、接面を結合します。隣接するパーツの 2 つの頂点は 1 つの節点にまとめられ、接面に MPC 方程式は使用されません。スマート接着のオプションを次に示します。

- [なし]: スマート接着は使用されません。したがって、パーツを接着するには、節点を一致させる必要があります。

- [粗いメッシュを細かいメッシュに結合]: スマート接着により、MPC 方程式が作成され、メッシュの精細度が低い表面の節点が、メッシュの精細度が高い表面の節点と結合されます。

- [細かいメッシュを粗いメッシュに結合]: スマート接着では、細かいメッシュの表面上の節点を粗いメッシュの表面上の節点に接続する MPC 方程式が作成されます。

スマート接着オプションは、接着接触および溶接接触に適用されます。その他の種類の接触([自由]を除く)の場合、節点が一致する必要があります。接触の定義およびスマート接着については、「メッシュ作成の概要」>「接触ペアを作成する」>「接触のタイプ」を参照してください。

既定では、スマート接着は縮合法を使用して解析の解を求めます。解析が収束しなかったり、想定どおりに実行されない場合は、MPC 方程式で使用する別の解法を選択することもできます(「多点拘束」を参照)。[セットアップ]  [荷重]

[荷重]  [多点拘束]をクリックし、[解析手法]オプションから選択します。 [ペナルティ法]を使用する場合、[ペナルティ乗数]フィールドを使用することによって、解の精度をコントロールできます。ペナルティ解析時に、モデル内の最大斜め剛性を乗じるペナルティ乗数が使用されます。10

2

~ 10

4

の範囲の値を指定することをお勧めします。

[多点拘束]をクリックし、[解析手法]オプションから選択します。 [ペナルティ法]を使用する場合、[ペナルティ乗数]フィールドを使用することによって、解の精度をコントロールできます。ペナルティ解析時に、モデル内の最大斜め剛性を乗じるペナルティ乗数が使用されます。10

2

~ 10

4

の範囲の値を指定することをお勧めします。

[スマート接着/溶接接触を有効化]チェック ボックスをオフにすると、パーツ間で節点が一致している場合にのみパーツが接着されます。