Radiosität ist ein Renderverfahren, mit dem das Verhalten von Licht in einer bestimmten Umgebung naturgetreu simuliert wird.

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die grundlegenden Konzepte des Radiosity-Verfahrens sowie darüber, wie sich dieses globale Illuminationsverfahren von anderen Renderverfahren in 3ds Max unterscheidet. Ausgehend von diesen Informationen können Sie entscheiden, welches Verfahren für eine bestimmte Visualisierungsaufgabe am besten geeignet ist. Radiosität kann nun die Beleuchtung in Ihren Szenen noch präziser simulieren und bietet damit deutliche Vorteile gegenüber Standardlichtquellen:

- Verbesserte Bildqualität: Mit dem Radiositäts-Verfahren von 3ds Max können präzisere fotometrische Simulationen der Beleuchtung einer Szene erzeugt werden. Effekte wie zum Beispiel indirektes Licht, weiche Schatten und Farbverläufe zwischen einzelnen Oberflächen erzeugen naturgetreue Bilder. Mit Standardverfahren für das Scanline-Rendern wäre eine derart realistische Darstellung nicht möglich. Mit diesen Bildern erhalten Sie eine bessere und aussagekräftigere Darstellung Ihres Designs unter bestimmten Lichtverhältnissen.

- Intuitivere Beleuchtung: In Verbindung mit den Radiosity-Verfahren bietet 3ds Max nun auch eine Benutzeroberfläche für realistische Beleuchtungseffekte. Zur Angabe der Lichtintensität müssen nicht mehr willkürliche Werte verwendet werden, sondern Sie können die Lichtintensität nun mithilfe fotometrischer Einheiten (Lumen, Candela usw.) bestimmen. Darüber hinaus lassen sich die Eigenschaften realer Beleuchtungskörper mithilfe von Leuchtintensitätsverteilungsdateien nach Industriestandard (zum Beispiel in den Formaten IES, CIBSE und LTLI) definieren, die in der Regel von den Herstellern von Beleuchtungskörpern bezogen werden können. Durch die Arbeit mit einer Benutzeroberfläche zur Simulation naturgetreuer Beleuchtung können Sie die Beleuchtung in Ihren Szenen intuitiver gestalten. Sie müssen sich weniger mit den Grafikverfahren auseinandersetzen, die für die präzise Visualisierung der Szenen erforderlich sind, und können sich stattdessen verstärkt auf das eigentliche Design konzentrieren.

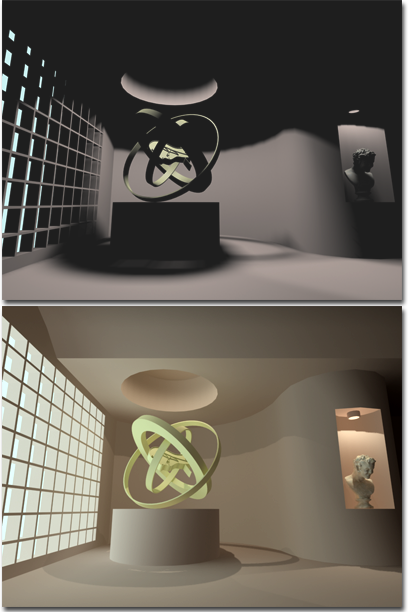

Oben: Eine ohne Radiosität gerenderte Szene.

.Unten: Gleiche Szene mit Radiosität gerendert.

Rendern von Computergrafiken

Die in 3ds Max erstellten 3D-Modelle enthalten geometrische Daten, die im Verhältnis zu einem dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem definiert wurden. Dieses Koordinatensystem wird als Welt bezeichnet. Das Modell enthält außerdem weitere Informationen über das Material der einzelnen Objekte und die Beleuchtung in der Szene. Das auf einem Computerbildschirm angezeigte Bild besteht aus beleuchteten Punkten, den sogenannten Pixeln. Zur Erstellung einer Computergrafik eines geometrischen Modells müssen auf der Grundlage der Modellinformationen und eines bestimmten Blickpunkts (der Kamera) die Farben der einzelnen Pixel bestimmt werden.

Die Farbe eines bestimmten Punktes auf der Oberfläche eines Modells ergibt sich aus einer Funktion der physikalischen Materialeigenschaften dieser Oberfläche und des Lichts, das die Oberfläche beleuchtet. Um zu beschreiben, wie Oberflächen Licht reflektieren und übertragen, stehen zwei allgemeine Schattierungsalgorithmen zur Verfügung: lokale Illumination und globale Illumination.

Lokale Illumination

Die Algorithmen der lokalen Illumination beschreiben lediglich, wie einzelne Oberflächen Licht reflektieren oder durchlassen. Ausgehend von einer Beschreibung des Lichts, das auf einer Oberfläche auftrifft, berechnen diese mathematischen Algorithmen (in 3ds Max als Shader bezeichnet) die Intensität, Farbe und Verteilung des Lichts, wenn es diese Oberfläche wieder verlässt. Die unterschiedlichen Shader bestimmen in Verbindung mit einer Materialbeschreibung beispielsweise, ob eine Oberfläche das Aussehen von Kunststoff oder Metall hat und ob sie gleichmäßig oder uneben wirkt. 3ds Max verfügt über eine leistungsstarke Benutzeroberfläche, über die eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächenmaterialien definiert werden können.

Sobald die Wechselwirkung zwischen einer Oberfläche und dem Licht auf lokaler Ebene festgelegt wurde, muss im nächsten Schritt die Quelle des Lichts bestimmt werden, das auf der Oberfläche auftrifft. Mit dem standardmäßigen Scanline-Rendersystem von 3ds Max wird bei der Schattierung ausschließlich das Licht berücksichtigt, das direkt aus den Lichtquellen abgestrahlt wird.

Um präzisere Bilder zu erzeugen, muss jedoch neben den Lichtquellen auch die Wechselwirkung sämtlicher Oberflächen und Objekte in der Umgebung mit dem Licht berücksichtigt werden. So lassen beispielsweise manche Oberflächen kein Licht durch und werfen dadurch Schatten auf andere Oberflächen; andere Oberflächen glänzen und spiegeln daher andere Oberflächen wider. Wieder andere Oberflächen sind transparent und geben den Blick auf andere Oberflächen frei; manche Oberflächen schließlich reflektieren Licht auf andere Oberflächen.

Globale Illumination

Render-Algorithmen, die die Art und Weise, in der Licht zwischen einzelnen Oberflächen im Modell übertragen wird, mit einbeziehen, werden als globale Illuminationsalgorithmen bezeichnet. 3ds Max bietet zwei globale Illuminations-Algorithmen als wesentlichen Bestandteil seines Produktions-Rendering-Systems: Raytracing und Radiosität.

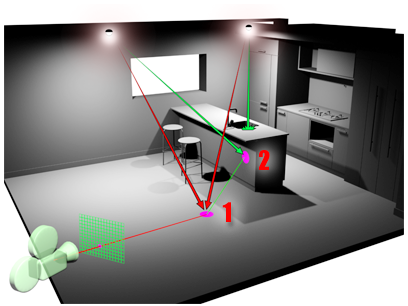

Um die Funktionsweise von Raytracing und Radiosität zu verstehen, benötigen Sie zunächst einige physikalische Grundkenntnisse darüber, wie Licht in einer realen Umgebung verteilt wird. Als Beispiel soll das Zimmer in der untenstehenden Abbildung dienen.

Von zwei Lichtquellen erleuchtete Küche

Die Küche in der obenstehenden Abbildung verfügt über zwei Lichtquellen. Es gibt in der Naturwissenschaft eine Theorie des Lichts, die aussagt, dass Licht aus einzelnen Partikeln, den sogenannten Photonen, besteht. Diese Partikel wandern von der Lichtquelle durch den Raum, bis sie auf eine Oberfläche treffen, in dem obigen Beispiel auf eine Oberfläche in der Küche. Abhängig vom Material der Oberfläche werden einige dieser Photonen absorbiert, andere wiederum werden zurück in die Umgebung gestreut. Die Farbe einer Oberfläche ergibt sich aus der Tatsache, dass Photonen mit einer bestimmten Wellenlänge absorbiert werden.

Sehr glatte Oberflächen reflektieren die Photonen in eine Richtung, wobei der Reflexionswinkel dem Winkel entspricht, in dem die Photonen auf der Oberfläche auftreffen (dem Einfallwinkel). Man bezeichnet derartige Oberflächen als Spiegelflächen, die dazugehörige Art der Reflexion als Spiegelung. Ein Beispiel für eine perfekte Spiegelfläche ist ein Spiegel. Viele Materialien weisen natürlich sowohl Spiegelungen als auch diffuse Reflexionen auf.

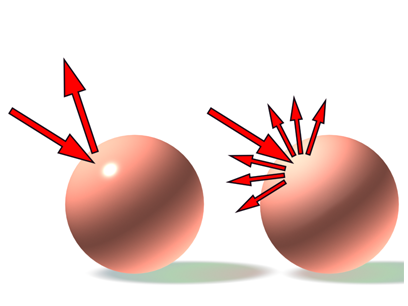

Links: Spiegelung

.

Rechts: Diffuse Reflexion

Wie Photonen von einer Oberfläche reflektiert werden, hängt in erster Linie von der Glätte der Oberfläche ab. Bei groben Oberflächen werden die Photonen in der Regel in alle Richtungen reflektiert. Diese Art von Oberflächen werden als diffuse Oberflächen bezeichnet, die entsprechende Reflexion als diffuse Reflexion (siehe oben). Ein Beispiel für eine diffuse Oberfläche ist eine Wand, die in glatter Farbe gestrichen ist.

Die endgültige Illumination der Küche wird durch die Wechselwirkung zwischen den Oberflächen und den Milliarden von Photonen bestimmt, die von der Lichtquelle ausgestrahlt werden. An jeder einzelnen Stelle einer Oberfläche können die Photonen entweder direkt aus der Lichtquelle aufgetroffen sein (direkte Illumination) oder indirekt durch eine oder mehrere Reflexionen von anderen Oberflächen (indirekte Illumination). Angenommen, Sie stünden in der Küche unseres Beispiels, so würden Ihre Augen eine relativ kleine Anzahl der Photonen im Raum wahrnehmen. Diese Photonen stimulieren dann die Stäbchen und Zapfen Ihrer Netzhaut. Auf der Grundlage dieser Stimulation wiederum wird das Bild geformt, das an das Gehirn übermittelt wird.

Bei einer Computergrafik werden die Stäbchen und Zapfen der Netzhaut durch die Pixel des Computerbildschirms ersetzt. Ein Ziel eines globalen Illuminationsalgorithmus besteht darin, möglichst präzise das wiederzugeben, was Sie in einer realen Umgebung sehen können. Darüber hinaus soll diese Aufgabe natürlich möglichst schnell durchgeführt werden, im Idealfall in Echtzeit (30 Bilder pro Sekunde). Derzeit gibt es keinen globalen Illuminationsalgorithmus, der beide Ziele auf einmal umsetzen kann.

Raytracing

Einer der ersten globalen Illuminationsalgorithmen war das sogenannte Raytracing. Der Raytracing-Algorithmus erkennt, dass trotz der Milliarden von Photonen im Raum nur die Photonen von Belang sind, die von den Augen wahrgenommen werden. Bei diesem Algorithmus werden die Lichtstrahlen von jedem Pixel auf dem Bildschirm zum 3D-Modell zurückverfolgt. Auf diese Weise werden nur die Daten berechnet, die zur Konstruktion des Bilds erforderlich sind. Bei der Erstellung eines Bilds mithilfe von Raytracing werden für jedes Pixel auf dem Bildschirm die im Folgenden beschriebenen Schritte durchgeführt:

- Ein Lichtstrahl wird von der Augenposition durch das Pixel auf dem Bildschirm zurückverfolgt, bis er auf eine Oberfläche trifft. Zwar gibt die Materialbeschreibung Aufschluss über die Reflektivität der Oberfläche, es ist jedoch noch nicht bekannt, wie viel Licht auf dieser Oberfläche auftrifft.

- Um die vollständige Illumination zu bestimmen, wird daher ein Lichtstrahl vom Auftreffen auf einer Oberfläche bis zu den einzelnen Lichtquellen in der Umgebung verfolgt (Schattenstrahl). Sofern der Strahl zu einer Lichtquelle nicht durch ein anderes Objekt blockiert wird, wird die Farbe der Oberfläche auf der Grundlage der Lichtmenge aus dieser Quelle berechnet.

- Wenn die Oberfläche, auf die ein Strahl auftrifft, glänzt oder transparent ist, gilt es zudem zu bestimmen, was auf der bzw. durch die Oberfläche hindurch sichtbar ist. Die Schritte 1 und 2 werden in der Richtung wiederholt, in der das Licht reflektiert (bzw. bei transparenten Objekten durchgelassen) wird, bis der Strahl auf eine andere Oberfläche trifft. An dieser Stelle wird erneut die Farbe berechnet und in die Berechnung der ersten Position miteinbezogen.

- Handelt es sich auch bei der zweiten Oberfläche um eine Spiegelfläche oder transparente Oberfläche, wird das Raytracing-Verfahren wiederholt. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis die maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht ist oder der Strahl auf keine weiteren Oberflächen mehr auftrifft.

Raytracing: Strahlen werden von der Kamera durch ein Pixel bis zur Geometrie und anschließend zurück zu ihren Lichtquellen verfolgt.

Der Raytracing-Algorithmus ist sehr vielseitig, da er eine breite Palette an Beleuchtungseffekten modellieren kann. Der Algorithmus kann die globalen Illuminationseigenschaften von direkter Illumination, Schatten, Spiegelungen (beispielsweise durch einen Spiegel) und Refraktionen durch transparente Materialien genauestens mit einberechnen. Der große Nachteil des Raytracings besteht darin, dass die Berechnung selbst bei mäßig komplexen Umgebungen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. In 3ds Max wird das Raytracing selektiv auf Objekte mit Raytrace-Materialien angewendet, für die Raytracing als Schattierungsoption festgelegt wurde. Sie können das Raytracing auch für Lichtquellen aktivieren, um die von diesen Lichtquellen erzeugten Schatten zu rendern.

Ein erheblicher Nachteil sowohl des Raytracings als auch des Scanline-Renderns liegt darin, dass keines der beiden Verfahren ein sehr wichtiges Merkmal der globalen Illumination, die diffuse Mehrfachreflexion, berücksichtigt. Beim herkömmlichen Raytracing und Scanline-Rendern wird nur das Licht, das direkt aus den Lichtquellen abgestrahlt wird, mit einberechnet. Wie im Beispiel der Küche erkennbar, trifft auf den Oberflächen jedoch nicht nur Licht aus den Lichtquellen (direkte Beleuchtung), sondern auch von anderen Oberflächen reflektiertes Licht (indirekte Beleuchtung) auf. Würde das Bild der Küche mithilfe von Raytracing erstellt, so würden die im Schatten liegenden Bereiche schwarz dargestellt, da sie nicht direkt durch die Lichtquellen beleuchtet werden. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass diese Bereiche nicht vollständig dunkel sind, da Licht aus den umgebenden Wänden und vom Boden in diese Bereiche abstrahlt.

Beim Scanline-Rendern und beim herkömmlichen Raytracing (in 3ds Max-Versionen vor Version 5) wird diese indirekte Illumination in der Regel berücksichtigt, indem einfach ein willkürlicher Wert für das Umgebungslicht hinzugefügt wird, der in keinerlei Zusammenhang mit den physikalischen Eigenheiten indirekter Beleuchtung steht und im gesamten Raum konstant ist. Aus diesem Grund können durch Scanline-Rendern und Raytracing erzeugte Bilder oft sehr flach wirken, insbesondere gerenderte Szenen architektonischer Umgebungen, die in der Regel größtenteils diffuse Oberflächen enthalten.

Radiosität

Um dieses Problem zu beheben, wurden alternative Verfahren zur Berechnung der globalen Illumination untersucht. Dabei wurden insbesondere die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Wärmetechnik genutzt. Anfang der 1960er Jahre wurden Methoden zur Simulation der Strahlungsübertragung von Wärme zwischen Oberflächen entwickelt, um bestimmen zu können, wie sich bestimmte Konstruktionen in wärmeerzeugenden Maschinen wie zum Beispiel Öfen oder Motoren verhalten. Mitte der 1980er Jahre begannen Computergrafikexperten damit, die Anwendbarkeit dieser Verfahren auf die Simulation der Ausbreitung von Licht zu untersuchen.

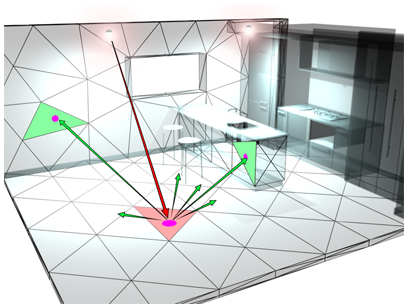

Im Grafikbereich wird dieses Verfahren "Radiosität" genannt. Es unterscheidet sich in vielen Punkten grundlegend vom Raytracing. Anstatt die Farbe für jeden Pixel auf dem Bildschirm zu bestimmen, wird beim Radiositäts-Verfahren die Intensität für alle Oberflächen der Umgebung berechnet. Hierzu werden zunächst die ursprünglichen Oberflächen in ein Netz kleinerer Oberflächen unterteilt, die als Elemente bezeichnet werden. Der Radiositäts-Algorithmus berechnet die Menge des Lichts, das von jedem einzelnen Netzelement an die anderen Netzelemente weitergegeben wird. Die endgültigen Radiositäts-Werte für jedes Netzelement werden gespeichert.

Radiosität: Ein auf einer Oberfläche auftreffender Lichtstrahl wird von mehreren diffusen Strahlen reflektiert, die ihrerseits wieder andere Oberflächen beleuchten können. Um die Präzision der Lösung zu erhöhen, werden Oberflächen unterteilt.

In den Anfangsversionen des Radiositäts-Algorithmus musste die Verteilung des Lichts entlang der Netzelemente vollständig berechnet werden, bevor brauchbare Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt werden konnten. Das Ergebnis war zwar ansichtsunabhängig, die Vorverarbeitung nahm jedoch sehr viel Zeit in Anspruch. 1988 wurde die progressive Verfeinerung entwickelt. Dieses Verfahren zeigt sofort ein Ergebnis auf dem Bildschirm an, dessen Präzision und Bildqualität im Verlauf des Renderns weiter zunehmen können. 1999 schließlich wurde ein Verfahren namens "stochastische Relaxations-Radiosität" (SRR) entwickelt. Der SRR-Algorithmus bildet die Grundlage der Radiositäts-Systeme von Autodesk.

Eine integrierte Lösung

Obwohl erhebliche Unterschiede zwischen dem Raytracing-Algorithmus und dem Radiositäts-Algorithmus bestehen, ergänzen sich die beiden Verfahren in vielerlei Hinsicht. Beide Verfahren haben ihre Vorteile und Nachteile.

| Beleuchtungsalgorithmus | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Raytracing | Ermöglicht ein präzises Rendern von direkter Illumination, Schatten, Spiegelungen und Transparenzeffekten. Benötigt wenig Arbeitsspeicher. |

Rechenintensiv. Die zur Erzeugung eines Bilds benötigte Zeit hängt stark von der Anzahl der Lichtquellen ab. Das Verfahren muss für jede Ansicht wiederholt werden (ansichtsabhängig). Diffuse Mehrfachreflexionen werden nicht berücksichtigt. |

| Radiosität | Berechnet diffuse Mehrfachreflexionen zwischen einzelnen Oberflächen. Stellt ansichtsunabhängige Lösungen für die schnelle Anzeige willkürlicher Ansichten bereit. Ermöglicht die sofortige Anzeige von Ergebnissen. |

Für das 3D-Netz wird mehr Arbeitsspeicher benötigt als für die ursprünglichen Oberflächen. Bei Verwendung des Algorithmus für das Oberflächen-Sampling können mehr unerwünschte Bildeffekte auftreten als beim Raytracing. Glanzfarbenreflexionen oder Transparenzeffekte werden nicht berücksichtigt. |

Weder das Radiositäts-Verfahren noch das Raytracing-Verfahren bietet eine umfassende Lösung zur Simulation aller globalen Illuminationseffekte. Der Vorteil des Radiositäts-Verfahrens besteht im Rendern diffuser Mehrfachreflexionen zwischen einzelnen Oberflächen, während das Raytracing-Verfahren Spiegelungen besonders gut rendern kann. Durch die Integration der beiden Verfahren in ein hochwertiges Produktions-Scanline-Rendersystem stellt 3ds Max die Vorteile beider Verfahren in einer einzigen Lösung bereit. Nach dem Erstellen einer Radiositäts-Lösung können Sie eine zweidimensionale Ansicht der Lösung rendern. In der 3ds Max-Szene werden durch Raytracing zusätzliche Effekte zu den von Radiosity erzeugten Effekten hinzugefügt: Lichtquellen können Raytrace-Schatten werfen, und Materialien können Raytrace-Reflexionen und -Refraktionen erzeugen. In der gerenderten Szene werden beide Techniken kombiniert. Die Szene wirkt dadurch viel realistischer als bei der Anwendung nur einer der beiden Techniken.

Durch die Integration von Raytracing und Radiosity stellt 3ds Max eine Vielzahl an Visualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die von schnellen, interaktiven Beleuchtungsstudien bis hin zu äußerst naturgetreuen Bildern höchster Qualität reichen.