外部受動冷却

受動冷却の装置の多くにおいて、熱挙動は外部環境との相互作用に依存します。内部ファンが冷却を左右する能動冷却の装置とは異なり、受動冷却の装置は装置の外側の空気の動きにより冷却されます。この挙動をシミュレートするため、装置を完全に囲む空気領域が作成されます。

装置内の空気領域は外部ボリュームと比較してかなり小さいものになります。そうであってもほとんどのケースではモデルに含める必要があります。装置を密閉することによりこの領域を外部から切り離すことも、ベントを設けて空気が周囲環境から装置内に入るようにすることもできます。

他の受動冷却同様、熱伝達の主要なメカニズムは浮力です。熱を持った部品から筐体への伝導も重要ですので、適切な伝導経路を与えるために物理的接続をモデル化することは重要です。

適用事例

テーブル上のプロジェクタ

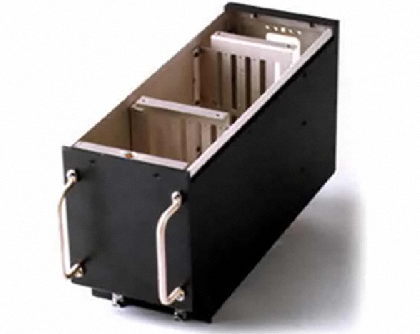

ベース上に組み立てた ATR ボックス

テーブルまたはテレビ台の上のテレビまたはモニタ

テーブルまたはプラットフォーム上のルータ、ハード ドライブ、インバータなど

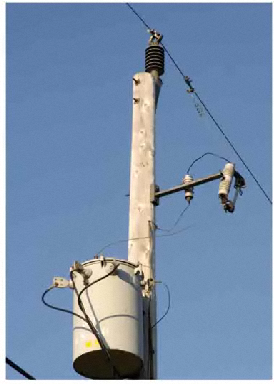

送電線や電柱に設置された通信モジュールまたはトランス

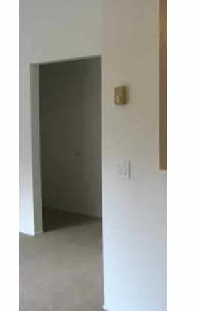

壁面に取り付けられたサーモスタット

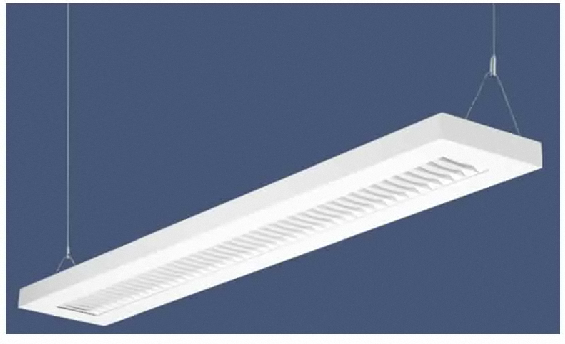

吊り下げ照明器具

モデリング戦略

周囲への相対的な装置の配置に基づいて、テーブルマウント、エアマウント(ポール上に設置またはワイヤから吊り下げなど)、ウォールマウントの 3 つの主要なモデリング戦略があります。

テーブルマウント

水平なサーフェス上に装置を置くようにモデル化します。例としては、テーブルに置いたルーターが挙げられます。(これは「バケット」構成と呼ぶことがあります)

上面のみが開口部となります。空気はこの開口部から出入りします。装置は通常筐体の下面に接触しています。

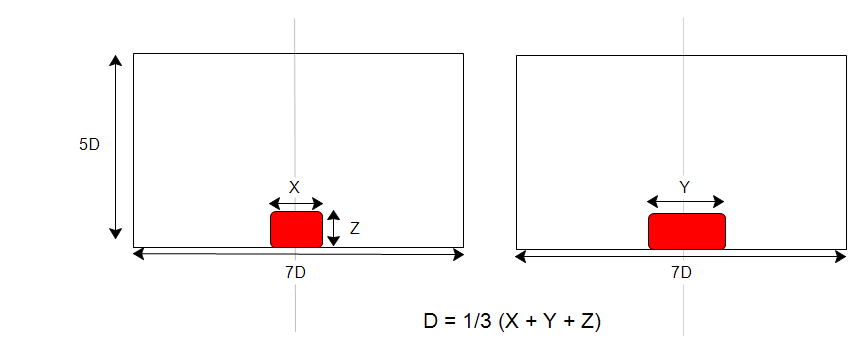

筐体の寸法は装置のおよそ3倍に基づいたものとします。流れの安定性は、筐体のアスペクト比に依存します。細長い装置の場合、環境も適切なアスペクト比になるようにします。

左側が側面図、右側が 正面図です。

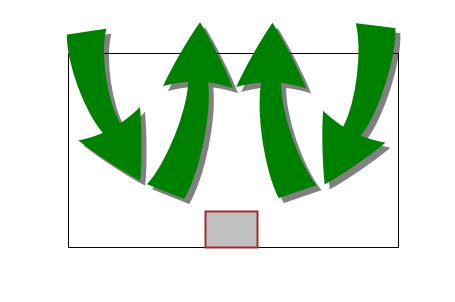

エアマウント

ポールの上またはワイヤから吊り下げるなど物理的境界から離れた位置に装置をモデル化します。例としては、ケーブルから吊り下げられた通信モジュールがあります。(これは「チムニー」構成と呼ぶことがあります)

上面、下面が開放されています。空気は下から流入し、上から流出します。

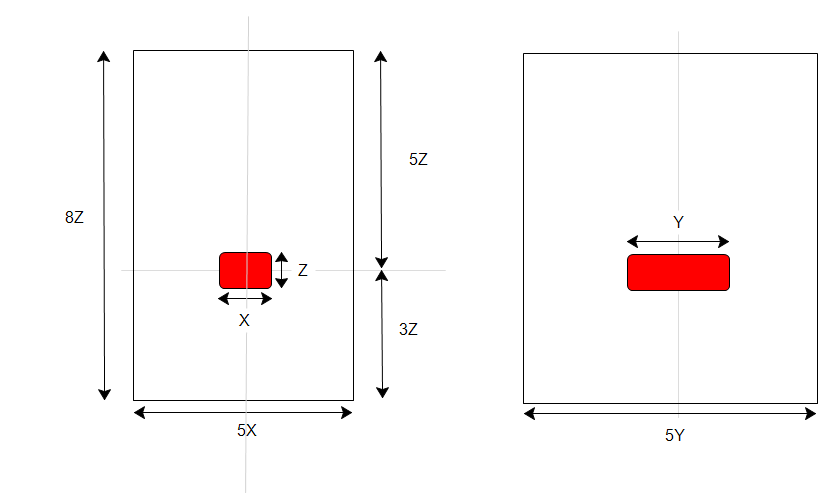

装置の周囲に筐体を作成し、装置を筐体の水平中心に配置します。筐体のサイズは装置のサイズに基づいて下図のように設定します。

ライトは下の開口部から全体長さの1/3の位置に配置します。

左側が側面図、右側が 正面図です。

ウォールマウント

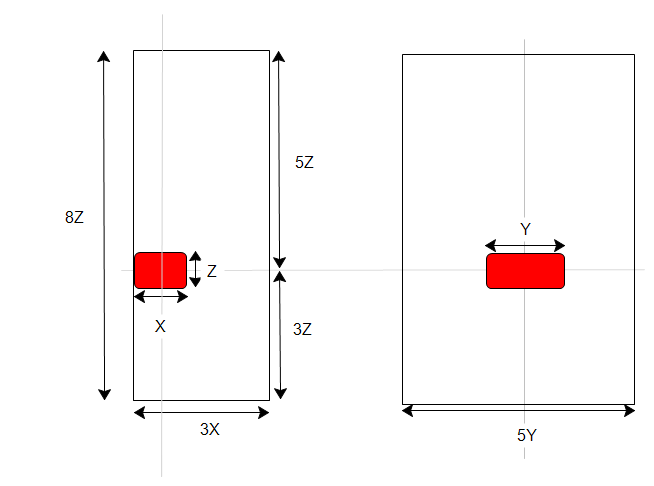

- 装置の周囲に筐体を作成し、装置を筐体の水平中心に配置します。筐体のサイズは装置のサイズに基づいて下図のように設定します。反対側の壁は、壁から垂直方向に3倍の寸法にする必要があります。(これは「チムニー」構成のバリエーションとみなされます)

- 装置は下の開口部から全体長さの1/3の位置に配置します。

- 左側が側面図、右側が 正面図です。

材料

- 流れは浮力の影響を受けるため、空気材料の物性は変化を許容する必要があります。

- 空気を指定し、環境設定に可変を設定してください。

- 非常に薄い筐体では、伝熱量が対流ではなく熱伝導によって大きく左右されます。用途によっては、流れを解析せずに伝熱を正確にシミュレートすることができます。これには空気と同じ物性値を持つカスタムの固体材料を作成します。固体空気材料についての詳細

- 輻射が含まれる場合は、流体および固体材料に対して放射(輻射)率を指定します。(流体材料に対し指定された輻射率は、流体が接触する固体および壁面にのみ適用されます。)

- バッフル、内部ファン、PCB、コンパクト熱モデル、および熱電子デバイス等のオブジェクトをシミュレートするには、材料デバイスを使用します。材料デバイスの使用に関する詳細

境界条件

テーブルマウント

- 開口部(通常上面)の定義には 、静ゲージ圧 = 0を適用します。

- 開口部に温度制約条件を割り当てるには、[熱伝達率] = 2 W/mK 2 および[参照温度] = 周囲温度を指定します。

- 下面は断熱面をシミュレートするため未定義にしておきます。下面が一定の温度である、またはこの部分から熱が出入りする場合は例外となります。温度、熱流束、熱伝達率を必要に応じて指定します。

- 発熱量 境界条件を熱を放出する部品に適用します。

エアマウントおよびウォールマウント

上部、下部の開口部を定義するには、両方の面に 静ゲージ圧 = 0 を適用します。

下面(流入口): [静温度] = 周囲温度

発熱量 境界条件を熱を放出する部品に適用します。

メッシュ

高品質な解析モデルのための基本的ガイドラインとして、メッシュ分布が流れと温度の勾配を効率的に計算するのに十分であることが挙げられます。流れに循環または大きな勾配がある領域(伴流、渦、分離領域など)では、より細かいメッシュが必要となります。

ほとんどのモデルでは、メッシュ分割に自動サイズを使用します。非常に細かい幾何フィーチャーについては、局所的なメッシュの細分割が必要となる場合があります。メッシュの自動サイズ設定とモデルの準備についての詳細

一部のケースでは、最小細分割長を調整し、細分割がメッシュ数に与える影響を低減する必要があるかもしれません。

急勾配の流れ領域でメッシュの局所的細分割を実施するには

- 幾何ボリュームおよびサーフェスにおけるメッシュ分布を調整します。

- 領域内に適当な幾何フィーチャーが存在しない場合には、メッシュ細分割領域を作成します:

- CADモデルに1つ以上のボリュームを追加します。

- メッシュ作成タスクで細分割領域を作成します。

実行

流れ = オン

熱伝達 = オン

構成部品温度が比較的高い場合には、熱放射(輻射) = オンにします(輻射は多くの場合で安定化効果を持っています。一部のモデルでは、輻射の効果を軽視すると、実際の値よりも20%高い温度が生じる場合もあります。)。有効な戦略としては、輻射なしで200回の収束計算を行った後、輻射を有効にして、計算を継続する方法が挙げられます。これにより解析時間を短縮しながら、輻射の効果を検証することが可能となります。材料物性に適切な輻射率を指定することを忘れないでください。熱放射(輻射)のモデリングについての詳細...

重力ベクトルを指定します。

[乱流]: 通常、これらのアプリケーションにおける流れは層流となります。設定ダイアログの乱流ボタンをクリックし、層流を選択してください。最初の100回の収束計算内で解析が発散する場合には、k-εモデルを選択し、収束計算数0から解析をやり直してください。

結果抽出

流れの分布

部品温度

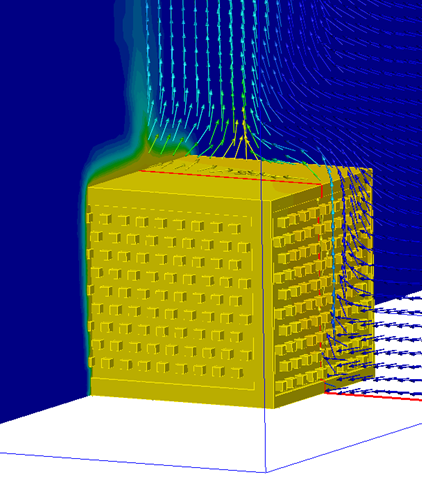

- 結果平面と等値面を用い、装置内および装置周辺の流れを可視化します。

- 粒子追跡を用い、空気の動きを可視化します。

- 部品上に直接温度を表示し、結果部品を使用して定量的な温度データを抽出します。

- ディシジョンセンターを使用し、複数シナリオからの結果を比較します。サマリーイメージを保存することによりサマリーアイテムを作成し、重要値テーブル内の結果を評価します。

その他の一般情報については、結果の可視化向けの様々なツールを用いて、流れや温度に関する結果を抽出してください。

トラブルシューティング

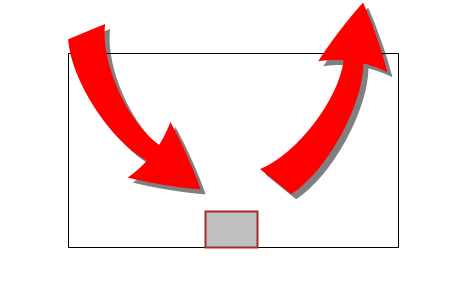

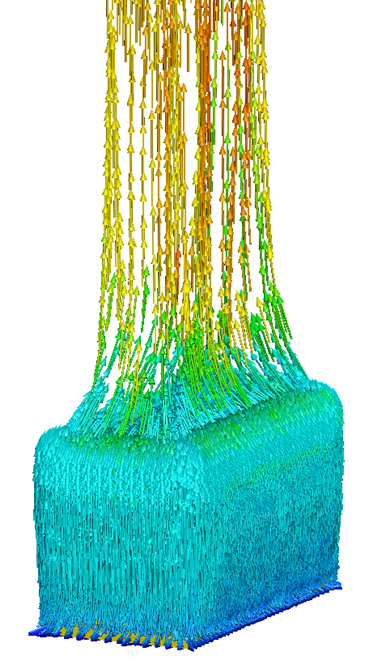

エアマウントおよびウォールマウント

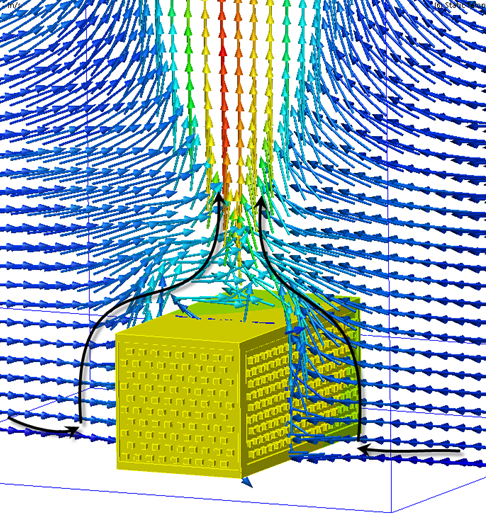

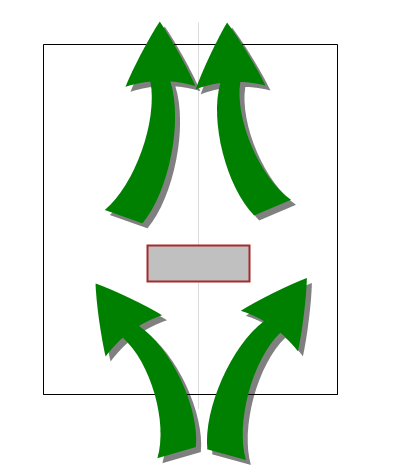

理想的には、流れは領域の下面から入り、左図のように装置の周囲をカーブし、プルームとして加速するのが理想です。右図のように上の開口部から流れが入るのは適切ではありません:

|

|

流れが実際に上から入る場合には、推奨される修正方法が2つあります:

上面に熱伝達率境界条件を適用します。[熱伝達率] = 2 W/mK 2 と[参照温度] = 周囲温度 + 1 度を指定します。

器具上側のメッシュを細かくします。便利な方法は、器具の真上に メッシュ細分割領域 を作成することです。この領域にメッシュを集中させることにより流れ勾配がより正確に計算できます。

局所ストレッチを 1.08 から 1.05 に下げます。問題がある場合は、1.05 に下げます。

メッシュ タスクで右クリックし、編集...を選択します。

メッシュクイック編集ダイアログで、アドバンストボタンをクリックします。

局所ストレッチフィールドの値を変更します。

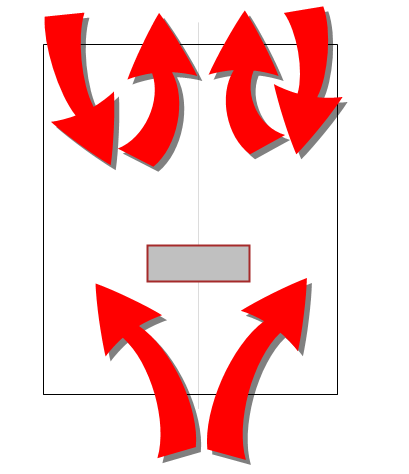

テーブルベース

理想的には、流れは左図のように側面の開口部から入り、中央から流出する(装置からプルームを形成)のが理想です。右図のように、流れが片側だけから入り、反対側付近から出るのは適切ではありません。

|

|

|

流れが片側から入り、反対側から出る場合に推奨される対策は器具上部のメッシュを細かくすることです。便利な方法は、装置の真上に メッシュ細分割領域 を作成することです。この領域にメッシュを集中させることにより流れ勾配がより正確に計算できます。

避けるべき事項

- 装置の外側サーフェスに熱伝達率を適用しないでください。装置から周囲の空気への対流による熱伝達が計算されるのは、周囲の空気ボリュームがモデル化されているためです。

- 装置にベントがある場合、ベントに圧力条件を適用しないでください。これらのサーフェスは解析モデル内に含まれているものであり、圧力条件の適用は必要ありません。ただし、空気ボリュームの外側サーフェスには(必要に応じて)圧力を適用します。

- この方法は、装置のモデルに細かいディテールが含まれている場合計算負荷の高いものとなります。モデリングの効率を高めるため、不必要なディテールは削除しておいてください。